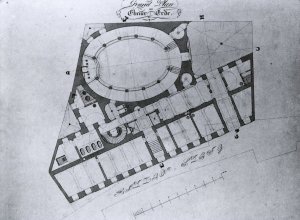

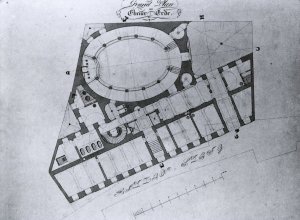

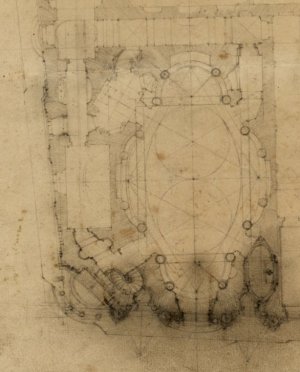

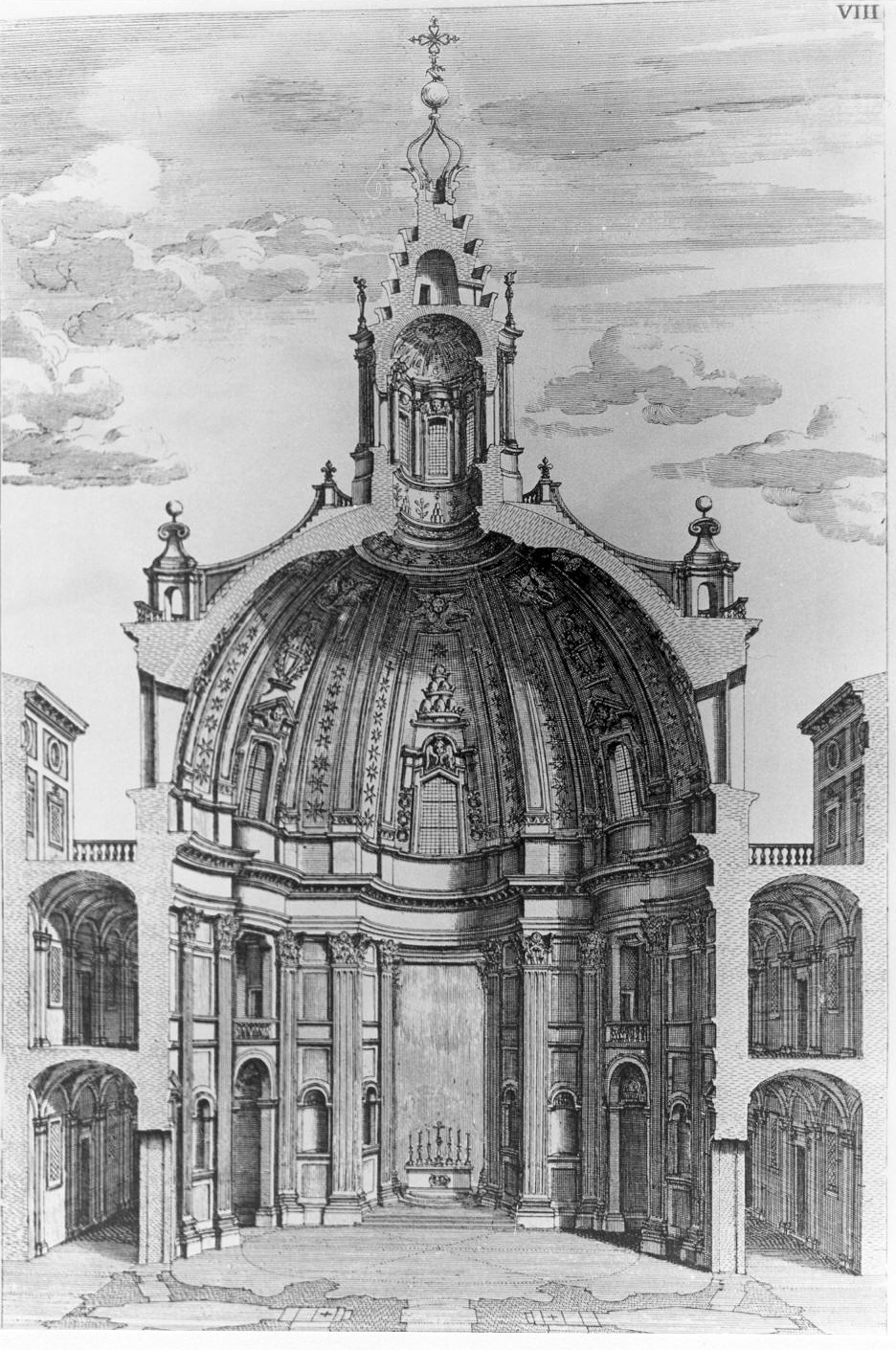

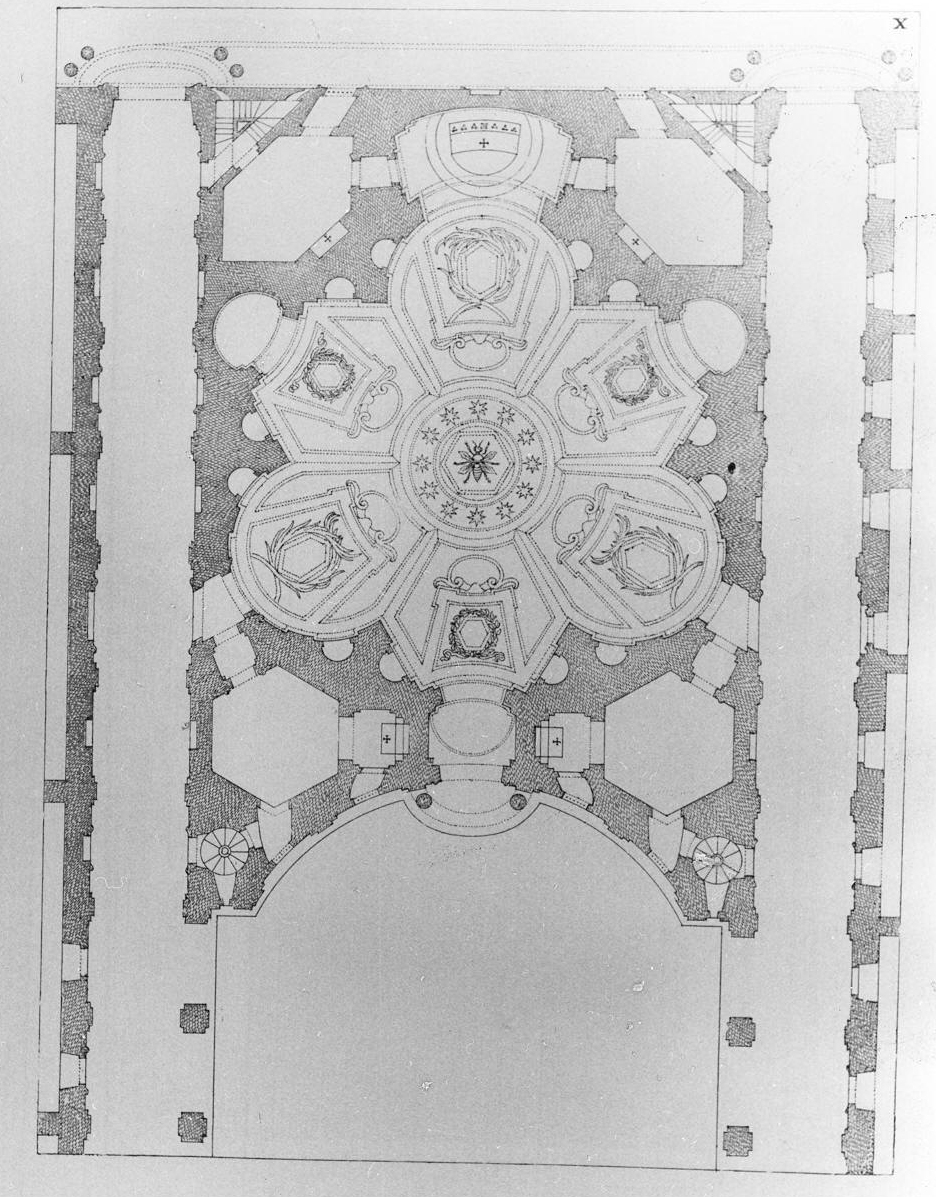

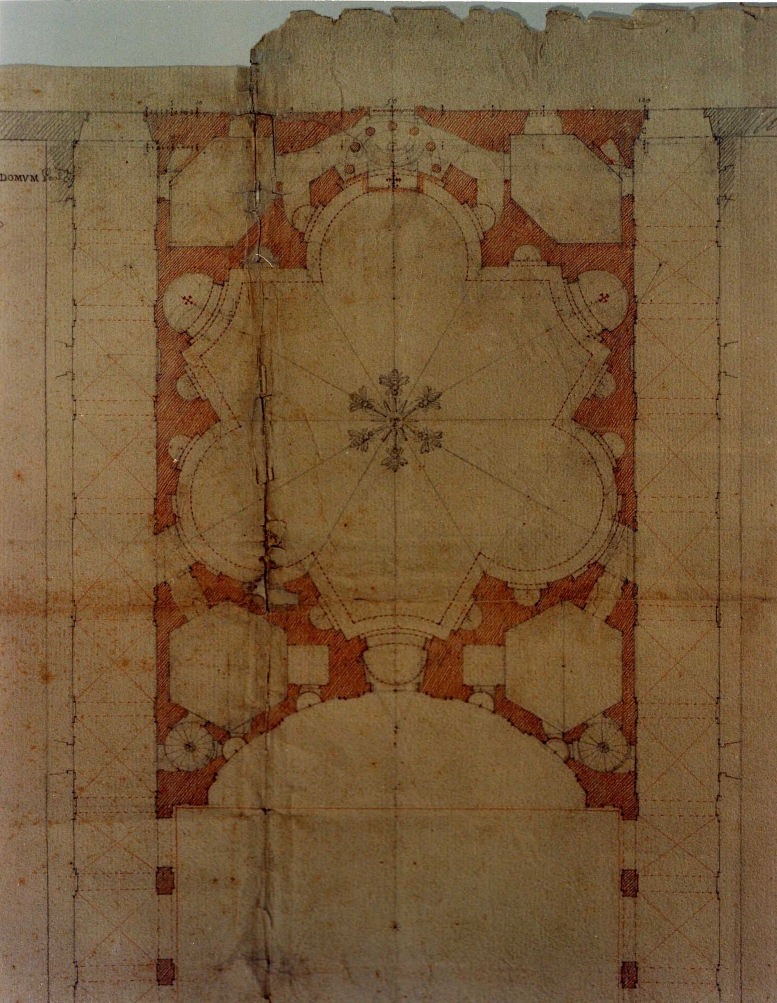

Im Vergleich mit dem frühen Präsentationsentwurf

Borrominis (entstanden vor 1642), der sich noch heute bei den Bauakten im

Archiv der Universität befindet,

wird deutlich, daß auf Barrières Stich der Grundriß stark verkleinert ist, wohl

um eine graphisch ausgewogenere Verteilung von Mauerwerk und Binnenraum zu

erzielen. Das der Konstruktion zugrundeliegende Dreieck ist so verkleinert, daß

zwei seiner Ecken genau auf den inneren Korridorwänden liegen. Eine vollkommen

analoge Verkleinerung des Grundrisses zeigen mehrere Zeichnungen Borrominis in

Wien, von denen seit längerem vermutet wird, daß sie Vorarbeiten zu

Kupferstichen sind.

Dieses Faktum beweist nicht nur, daß der Kupferstich auf Borrominis

Vorzeichnung zurückgeht, sondern auch, daß die genannten Zeichnungen keine

Projektstadien wiedergeben, sondern ebenfalls im Hinblick auf die Publikation

geschaffen wurden.

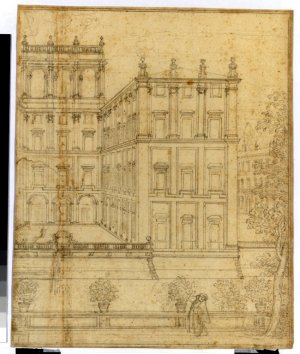

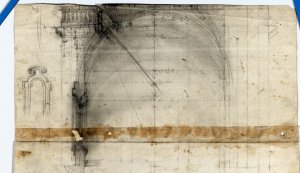

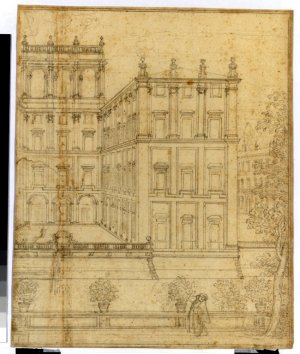

Das Blatt Az. Rom 1059, eine perspektivische Ansicht des

Palazzo Falconieri vom gegenüberliegenden Tiberufer aus (Abb.), galt bisher als

eigenhändige Zeichnung Borrominis, muß aber ebenfalls Barrière zugeschrieben

werden.

Offenbar waren Borrominis Publikationspläne noch umfangreicher als bisher

bekannt. Durch die seitenverkehrte Anlage gibt sich die Zeichnung

unmißverständlich als Stichvorlage zu erkennen. Links ist sie beschnitten, es

fehlt der Südflügel, den Borromini nicht ausgeführt hatte. Vielleicht hat

er selber kurz vor seinem Tod diesen

Teil entfernt, damit er nicht von einem anderen als eigene Erfindung ausgegeben

werden konnte.

Das Blatt Az. Rom 1059, eine perspektivische Ansicht des

Palazzo Falconieri vom gegenüberliegenden Tiberufer aus (Abb.), galt bisher als

eigenhändige Zeichnung Borrominis, muß aber ebenfalls Barrière zugeschrieben

werden.

Offenbar waren Borrominis Publikationspläne noch umfangreicher als bisher

bekannt. Durch die seitenverkehrte Anlage gibt sich die Zeichnung

unmißverständlich als Stichvorlage zu erkennen. Links ist sie beschnitten, es

fehlt der Südflügel, den Borromini nicht ausgeführt hatte. Vielleicht hat

er selber kurz vor seinem Tod diesen

Teil entfernt, damit er nicht von einem anderen als eigene Erfindung ausgegeben

werden konnte.

Bei einer vervollständigten Rekonstruktion des Blattes

wird noch deutlicher, daß das Blatt vonder Hand Barrières stammt. Die die

höfischen Figuren im Vordergrund und die feine Eleganz der perspektivischen

Anlage sprechen die gleiche Sprache wie die Stiche der Sapienza oder die

Ansichten der Villa Pamphili, die Barrière in den gleichen Jahren schuf.

Mit dem perspektivischen Schaubild war ein Modus gefunden,

der sich besonders dazu eignete, die realisierten Bauwerke Borrominis in

ästhetisch ansprechender, leicht idealisierter Gestalt wiederzugeben. Eine

ähnliche Wirkung dürften die Wachsmodelle des Architekten erzielt haben. Doch

auch dieser Modus paßte nicht ohne weiteres zu den Texten Virgilio Spadas, die

systematisch die einzelnen Bauteile und ihre Problemlösungen abhandelten. Daher

engagierte Spada für das Buch über das Oratorium einen Zeichner, der diese

Blätter anfertigte; leider fielen sie nicht so zufriedenstellend aus, das Spada

das Werk veröffentlichen konnte.

Erst in den 1720er Jahren nahm der Verleger Sebastiano Giannini die Mühe und

die Kosten auf sich, die Tafeln professionell ergänzen zu lassen.

In der Folgezeit erlitt Borrominis Projekt der Publikation

seiner Entwürfe mehrere Schicksalsschläge. Der erste Schlag traf 1662, als

Virgilio Spada starb. Mit ihm verlor Borromini nicht nur seinen Mentor, der ihn

immer wieder protegiert und bei Streitigkeiten mit den Auftraggebern in Schutz

genommen hatte, sondern auch den Autor der Texte für das geplante Buch. Als

hervorragender Kenner und Liebhaber der Architektur, der besonders die

Qualitäten Borrominis zu würdigen wußte, war er so etwas wie der „gute Geist“ in

dessen Leben gewesen und hatte immer wieder schützend die Hand über ihn

gehalten.

Glücklicherweise hatte der Architekt inzwischen einen

neuen Freund gewonnen: Fioravante Martinelli.

Dieser war zwar kein Experte in architektonischen Fragen, aber dafür in

ähnlicher Weise auf dem Gebiet der Altertumskunde profiliert. Martinelli war

gleich alt wie Borromini und in Rom in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Er

wurde Priester und machte Karriere als Sekretär und Erbe des Kardinals Orazio

Giustiniani, des Präfekten der Vatikanischen Bibliothek, der wie Spada den

Oratorianern angehörte. 1636 wurde er scriptor

hebraicus an der Bibliotheca Vaticana, ein Jahr später scriptor latinus; möglicherweise war er ein getaufter Jude.

Er trat hervor als Autor des Reiseführers „Roma ricercata“ und mehrerer

topographisch-antiquarischer Abhandlungen zur römischen Kirchengeschichte. Über

die Oratorianer, deren antiquarische Interessen er teilte, dürfte er Borromini

um 1650 kennengelernt haben.

In gewisser Weise paßten Martinellis Texte besser zu

Borrominis Zeichnungen. Seine Guiden wendeten sich an ein gebildetes Publikum

und behandelten hauptsächlich historische und antiquarische Fragen, weniger die

Funktionalität der Bauwerke. Um 1660 begann Martinelli mit der Niederschrift der

Guida „Roma Ornata“, die ausführliche

Erläuterungen zu den Kunstwerken Roms enthielt. Das Manuskript gab er Borromini

zur Korrektur, und der Architekt machte viele handschriftliche Bemerkungen und

Zusätze. Das Manuskript, eine erstrangige Quelle zum römischen Barock, blieb

leider unpubliziert und wurde erst 1969 veröffentlicht.

Daneben schrieb Martinelli auch eine längere Monographie über die Sapienza, die

Illustrationen Borrominis enthalten sollte;

er fügte sie später dem Manuskript bei. Anscheinend war nun Martinelli

Borrominis Autor, mit dem zusammen der Architekt die Veröffentlichung seiner

Entwürfe in einer anpruchsvollen und ganz neuartigen Weise verwirklichen

wollte.

In den folgenden Jahren verschlechterte sich Borrominis

berufliche Situation immer mehr. Um 1665 hatte er fast alle bedeutenden

Aufträge verloren, allen voran S. Giovanni in Laterano und S. Agnese in Piazza

Navona. S. Ivo alla Sapienza und das Collegio di Propaganda Fide waren beide

weitgehend fertiggestellt. Anfang April 1665 starb Borrominis wichtigster

Freund und Mäzen, der Marchese Paolo Del Bufalo,

der auch seine antiquarischen Interessen teilte.

Infolgedessen blieb der unvollendete Chorbau von S. Andrea delle Fratte liegen.

Da Borromini unter Alexander VII. keine Änderung dieser

Lage erwarten konnte, wandte er sich in den letzten Jahren seines Lebens

verstärkt dem geplanten Stichwerk zu. Offenbar überarbeitete und variierte er

nun – wie Bernardo es schildert – viele seiner Entwürfe im Hinblick auf die

Publikation bzw. bereitete Zeichnungen als Stichvorlagen vor. Viele der Blätter

im Besitz der Albertina stammen nicht aus dem Entwurfsprozeß, sondern sind

phantasievolle Variationen bzw. enthalten Überarbeitungen, die nicht zur

Ausführung, sondern zur Veröffentlichung bestimmt waren. Dieses Faktum wird der

Borromini-Forschung erst seit einigen Jahren bewußter. Zuvor hat es zu

zahlreichen Fehldeutungen geführt; der Anteil der nicht projektbezogenen

Blätter ist noch nicht endgültig bestimmt.

Im folgenden möchte ich zeigen, wie Borrominis Lebensende

mit dem Scheitern seines letzten Projektes, der Publikation seiner Entwürfe,

verbunden ist. Um dies zu erhellen, habe ich eine chronologische Tabelle der

bekannten Fakten aus Borrominis letzten Lebenstagen angefertigt.

|

1662

|

+ Virgilio Spada

|

|

1665

|

Arbeiten an S. Ivo und der Propaganda Fide abgeschlossen

|

|

1665 Frühjahr

|

+ Marchese Paolo del Bufalo; Ende der Bautätigkeit bei S. Andrea

delle Fratte

|

|

Dezember 1666

|

Beginn der Tätigkeit Berninis bei S. Agnese in Agone, im Auftrag

von Olimpia Aldobrandini und Kardinal Azzolini

|

|

vor 6. Februar 1667

|

+ Camillo Arcucci. Borromini wird nicht wieder als Architekt des

Oratoriums eingestellt

|

|

Frühjahr?

|

Reise Borrominis in die Lombardei als Reaktion auf die Ernennung

Berninis

|

|

1667

|

Publikation von Berninis Veränderungen durch Cruyl/De Rossi und

Falda

|

|

26. Juni

|

Inthronisation Clemens’ IX. Kardinal

Azzolini wird Staatssekretär. Fortsetzung der Protektion Berninis.

|

|

1. Juli

|

Beschluß zur Ausführung des Grabmals Innozenz’ X. durch Bernini

|

|

3. Juli

|

possesso Clemens’

IX.

|

|

20./21. Juli ?

|

+ Fioravante Martinelli

|

|

22. Juli

|

St. Maria Magdalena. Seit

diesem Tag fühlt Borromini sich krank und geht nicht mehr aus dem Haus

|

|

|

Borromini übergibt seinem Notar Olimpio Ricci in Anwesenheit von 7

Zeugen ein verschlossenes Testament

|

|

24. Juli

|

Eintrag über die provisorische Beerdigung des Fioravante

Martinelli, der „repentina morte in

Suburbio Pio obiit“ (vermutlich in seiner Villa am Monte Mario)

|

|

23./24. Juli

|

Borromini geht nach S. Giovanni (in Laterano) „per pigliare il giubileo” (anläßlich der Thronbestigung Clemens’

IX)

|

|

29. Juli

|

Borromini verlangt von seinem Notar das Testament zurück und erhält

es. Dieses Testament ist verloren

|

|

30. Juli ?

|

Borromini verbrennt seine Zeichnungen

|

|

1. August

|

Besuch des Neffen Bernardo - Nachts beginnt Borromini, ein neues

Testament zu schreiben

|

|

2. August

|

Im Morgengrauen (ore 8 e mezza = 4 Uhr) verweigert sein Diener und

Gehilfe Francesco Massari ihm das Licht zum Schreiben. Daraufhin wirft sich

Borromini in seinen spadino -

Borromini diktiert sein letztes Testament zugunsten seines Neffen Bernardo,

unter der Bedingung, daß dieser eine Enkelin von Carlo Maderno heiratet.

|

|

3. August

|

Borromini stirbt abends um die 10. Stunde

|

Für Borrominis Selbstbewußtsein muß das Jahr 1667, sein

letztes Lebensjahr, besonders niederschmetternd begonnen haben. Nach dem Tod

Arcuccis wurde er nicht an das Oratorium zurückgerufen. Aber es kam noch

schlimmer: Seit kurzem hatten Donna Olimpia Aldobrandini, die Witwe Camillo

Pamphilis, und ihr Vertrauter, Kardinal Decio Azzolini, seinem Widersacher

Bernini den Bau von S. Agnese in Piazza Navona übertragen.

Dies war das erste Mal, daß Bernini ein Werk Borrominis in die Hände fiel, und

er ließ die Gelegenheit nicht aus: Ohne zu zögern veränderte er die Fassade,

entfernte den Giebel, das große Lünettenfenster, die Reliefdekoration und

setzte die schwere Attika auf; auch im Inneren nahm er tiefgreifende Änderungen

vor.

Über die psychologische Wirkung

dieser Sachlage auf Borromini gibt auch Lione Pascoli Auskunft, ohne jedoch den

Bau direkt zu nennen: „essendo certa

fabbrica, che dovea esser condotta da lui, come quegli, che fatto ne avea il

disegno, stata data a condurre al Bernini, tanto se ne accorò, e se ne

afflisse, che per divertire la fiera malinconia, ch l’opprimeva, risolvè di

fare un viaggio; e se ne andò in Lombardia”. Die Reise in die Heimat, die seinen

gekränkten Stolz wiederherstellen sollte, ist allerdings archivalisch bisher

nicht faßbar.

Pascoli zufolge kehrte mit der Rückkehr nach Rom auch die malinconia zurück, und so habe sich

Borromini wieder seinem Publikationsprojekt zugewandt: „... stava le settimane intere serrato in casa senza mai uscire, facendo

però sempre nuovi disegni di grosse fabbriche di cappriccio, e per genio. Così

s’andava egli svariando, e pasceva l’elevato suo ingegno di nuove nobili ideE,

di pellegrine invenzioni, e di vaghi, e bizzarri pensieri; ed avendone fatta

copiosa raccolta, determinò di farli tutti intagliare; perché veder sempre

potessero gli emuli, ed i posteri le maravigliose sue operazioni”. Auch wenn der Schriftsteller

hier vielleicht aus Gründen der Rhetorik übertreibt, so finden sich dennoch –

der überlieferten Verbrennung der Zeichnungen zum Trotz – Anhaltspunkte dafür,

daß Borromini immer wieder über bereits vollendete Bauten oder längst verlorene

Aufträge weiterphantasierte. Ausgearbeitete Stichvorlagen sind in seinem

Zechnungsnachlaß in der Albertina nicht mehr vorhanden; es finden sich jedoch

zahlreiche Blätter, die als Vorarbeiten angesehen werden müssen. So gehören z.

B. die idealisierten Grundrißdiagramme des Campanile und des Tiburio von S.

Andrea delle Fratte vermutlich nicht zum Bauprojekt,

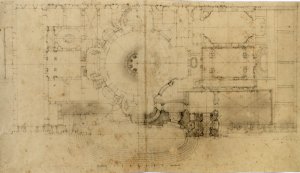

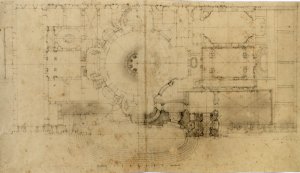

und ein Grundriß von S. Agnese und dem Collegio Innocenziano (Abb.) zeigt

Überarbeitungen, von denen man ausschließen kann, daß sie im Auftrag Innozenz’

X. oder Camillo Pamphilis entstanden sind.

Im Sommer 1667 wurde die Lage für Borromini noch bitterer,

denn nun erhielt Bernini sogar den Auftrag, das Grabmal für Innozenz X. zu

schaffen.

Borromini hatte diesen Papst als seinen persönlichen Förderer besonders verehrt

und bezeichnete sich selber als „architetto

della Santa memoria di Papa Innocentio X.o“.

In seinem Nachlaßinventar ist ein Portrait des Papstes aufgeführt.

Daß Berninis Projekt letztendlich auch scheiterte, hat Borromini nicht mehr

miterlebt.

Im Sommer 1667 wurde die Lage für Borromini noch bitterer,

denn nun erhielt Bernini sogar den Auftrag, das Grabmal für Innozenz X. zu

schaffen.

Borromini hatte diesen Papst als seinen persönlichen Förderer besonders verehrt

und bezeichnete sich selber als „architetto

della Santa memoria di Papa Innocentio X.o“.

In seinem Nachlaßinventar ist ein Portrait des Papstes aufgeführt.

Daß Berninis Projekt letztendlich auch scheiterte, hat Borromini nicht mehr

miterlebt.

Über die Vorkommnisse der letzten Woche des Juli 1667 und

über die näheren Umstände von Borrominis Tod sind wir durch drei Quellen

unterrichtet: Erstens durch das Protokoll der amtlichen Vernehmung Borrominis

nach seiner Selbstverwundung,

zweitens durch den biographischen Bericht seines Neffen Bernardo, und drittens,

auf indirekte Weise, durch mehrere Urkunden in den Akten seines Notars.

Am 2. August 1667 gab Borromini dem befragenden Arzt zu

Protokoll, er sei seit dem Magdalenentag (dem 22. Juli) krank gewesen und nicht

mehr aus dem Hause gegangen, außer Samstag und Sonntag (den 23. und 24. Juli),

an welchen Tagen er zur Kirche S. Giovanni (in Laterano) gepilgert sei per pigliare il giubileo, d. h. um den

von dem neugewählten Papst Clemens IX. Rospigliosi ausgeschriebenen Jubelablaß

zu erwerben.

Von dem Nachfolger Alexanders VII. konnte der Architekt nicht viel erhoffen,

zumal Kardinal Azzolini nun Staatssekretär wurde.

Es dürfte sich schnell herausgestellt haben, daß Berninis dominierende Rolle

als Kunstintendant nicht geschmälert wurde; im Gegenteil, schon bald erhielt er

den Auftrag zu den Figuren der Engelsbrücke.

Diesen für seine seelische Verfassung sicher nicht

unwesentlichen Sachverhalt erwähnte Borromini bei der Befragung nicht.

Ebensowenig teilte er mit, daß er an eben jenem 22. Juli, dem Tag seiner

Erkrankung, seinem Notar Olimpio Ricci ein verschlossenes Testament übergeben

hatte.

Diese Tatsache verwundert nicht wenig, denn gewöhnlich verfaßt jemand seinen

letzten Willen nicht gleich am ersten Krankheitstag.

Borromini verschwieg auch das entscheidende Ereignis, das

ihm - wie ich meine - den letzten Lebenswillen nahm, nämlich den Tod seines

Freundes Fioravante Martinelli. Er starb morte

repentina, also plötzlich und unerwartet, in suburbio Pio, also außerhalb der Stadtmauern, nördlich des Borgo

Pio, vermutlich in oder bei seinem villino

am Monte Mario, unweit der Villa Madama.

Das Datum ist nicht ganz sicher: Alle Wissenschaftler, denen die zeitliche Nähe

dieses Ereignisses zu Borrominis Tod aufgefallen ist, geben den 24. Juli an,

übersehen aber dabei, daß unter diesem Datum Martinellis provisorische

Bestattung in der Kirche S. Michele Arcangelo eingetragen ist;

er kann ohne weiteres ein paar Tage eher gestorben sein.

Mir erscheint die auffallende zeitliche Koinzidenz

zwischen Borrominis plötzlicher Erkrankung und Martinellis Ableben viel zu

unwahrscheinlich, um vollkommen zufällig zu sein. Ich möchte daher vermuten,

daß Borrominis rätselhafte Krankheit, die er selbst in der genannten Befragung

als indispositione bezeichnet, und

sein Neffe in seinem Bericht als umore

malinconico oder umore ipocondrico,

unmittelbar durch die Kenntnis von Martinellis Tod ausgelöst wurde. Mit der

Annahme, dieser sei bereits am 20. oder 21. Juli erfolgt, erklärt sich

Borrominis Verhalten ganz logisch, beinahe zwangsläufig.

Das plötzliche Hinscheiden des Freundes muß Borromini in

eine tiefe Depression gestürzt haben. Mit ihm verlor er nicht allein einen

engen Vertrauten, sondern auch den einzig verbliebenen Autor für sein geplantes

Buch, das letzte Projekt, in dem er seine architektonischen Ideen noch

verwirklichen konnte. Es muß ihm klar gewesen sein, daß mit diesem

Schicksalsschlag die Publikation endgültig gescheitert war. Zugleich wird aber

auch verständlich, warum er am 22. Juli sein Testament machte. Martinellis Tod

dürfte ihm schlagartig bewußt gemacht haben, daß auch sein eigenes Sterben

unausweichlich und Vorsorge notwendig war. Leider wissen wir nicht, was dieses

– anscheinend erste – Testament enthielt.

In den Tagen nach Martinellis Tod muß Borromini sich

verzweifelte Gedanken um das Schicksal seines Lebenswerks gemacht haben. Die

einzige Person, auf die er noch Hoffnungen setzen konnte, war sein 24jähriger

Neffe Bernardo. Nach dem Tod seines Bruders Giovanni Domenico 1659 hatte er

seine familiäre Pflicht erfüllt und den damals 16jährigen Knaben bei sich

aufgenommen, um ihn auszubilden.

Es war wohl nicht allein die individuelle Pflicht dem verstorbenen Bruder

gegenüber, die Borromini dazu veranlaßt hatte, sondern auch der seit

Generationen gepflegte Zusammenhalt der Bauhandwerkersippen aus dem Tessin. In

ganz Europa waren Mitglieder einiger weniger, aus einem geographisch eng

umgrenzten Gebiet stammender Familien (z. B. der Castelli, Maderna, Tencalla,

Fontana u. a.) im Baugewerbe tätig, und zwar über Jahrhunderte.

Die Nachkommen wurden von den Älteren nicht nur ausgebildet, sondern auch

empfohlen und vermittelt, und durch Eheschließungen zwischen den Zweigen wurde

der Zusammenhalt gefestigt. Auf gleiche Weise war Borromini in seiner Jugend

von Carlo Maderno, der mit seiner Familie verschwägert war, an die

Petersbauhütte geholt worden,

und fühlte sich ohne Zweifel dieser Tradition verpflichtet.

Bernardo hatte sich aber vermutlich damals schon auf dem

Gebiet der Architektur als weitgehend unfähig erwiesen. Er war seit einiger

Zeit an der im Bau befindlichen Fassade von San Carlino beteiligt;

nach Borrominis Tod gelang es ihm, durch sein Eingreifen im oberen Teil „ein

Meisterwerk Borrominis bis zur Unkenntlichkeit zu entstellen“, wie Thelen zu

Recht schreibt,

und dadurch die Kunstgeschichte lange Zeit zu verwirren.

Wenn die durch Bernardo überlieferte Nachricht stimmt,

dann hat Borromini in den Tagen vor seinem Tod alle zur Publikation

ausgearbeiteten Zeichnungen verbrannt. Da er aber nach seiner Verwundung noch

mehr als einen Tag lebte, könnte die Verbrennung auch nachher stattgefunden

haben. Jedenfalls muß Borromini sehr überlegt vorgegangen sein, denn in seinem

Nachlaß haben sich über 700 Blätter verschiedenster Bestimmung erhalten,

ausgearbeitete Stichvorlagen sind aber nicht darunter. Aus dem Vorgang können

wir zwei Dinge schließen: Erstens, Borromini hielt sein Publikationsprojekt für

endgültig gescheitert; ob er auch sein Leben für abgeschlossen hielt, sein

Selbstmord also vorausgeplant war, ist fraglich, aber nicht auszuschließen.

Zweitens, er traute seinem Neffen nicht zu, das Vorhaben nach seinem Tod

alleine zustande zu bringen.

Bernardo scheinen die Pläne seines Onkels aus finanziellen

Gründen beunruhigt zu haben. Argwöhnisch vermerkte er die große Summe, die der

Onkel in die Anfertigung der Kupferplatten gesteckt hatte.

Daß nun diese Investition durch die Vernichtung der monatelang in mühevoller

Arbeit angefertigten Vorzeichnungen in Rauch aufging, muß ihm wie Irrsinn

erschienen sein. Vielleicht hat er gar nicht verstanden, daß sein Versagen

einer der Beweggründe für die Zerstörungstat Borrominis war; vermutlich sah er

vor allem sein künftiges Erbe bedroht.

Und das nicht von ungefähr: Genau eine Woche nach dem

Ausbruch seiner Depression, am 29. Juli, verlangte Borromini sein Testament vom

Notar wieder zurück und erhielt es auch.

Dies bedeutet zunächst, daß er geistig noch in der Lage war, selbständig

Entscheidungen zu treffen, und daß zumindest sein Notar nicht an seiner

Zurechnungsfähigkeit zweifelte. Die meisten Forscher nehmen an, daß ein Legat

an Martinelli enthalten war, welches Borromini nach dessen Ableben tilgen

wollte.

Ob Borromini seinem gleichaltrigen, nicht bedürftigen Freund wichtige Dinge zu

vererben gehabt hätte, sei dahingestellt - vielleicht seine Bücher. Borromini

seinerseits wird in Martinellis letztwilliger Verfügung nicht bedacht, ja nicht

einmal erwähnt.

Fraglich ist auch, ob es überhaupt nötig gewesen wäre, das nicht vollstreckbare

Vermächtnis zu streichen. Eine lebensbedrohende Krankheit Borrominis hätte

jedenfalls geboten, die Änderung vorzunehmen und das Dokument schnellstmöglich

wieder beim Notar zu deponieren. Das geschah jedoch nicht, vielmehr vernichtete

Borromini die Urkunde oder behielt sie bei sich.

Aus welchen Gründen er das Testament zurücknahm, und warum

er nun zögerte, ein neues abzufassen, wissen wir nicht. Anscheinend suchte er bei seinem Beichtvater Rat: „lo consolò più volte il padre Orazio

Callera, suo parochiano e confessore“, schreibt Bernardo. Die Kernfrage war für Borrominis

sicherlich, wie es um seinen Nachruhm bestellt war, nachdem das

Publikationsprojekt gescheitert war, und wie Bernardo den Nachlaß verwalten

würde.

Drei Tage später, am 1. August, besuchte Bernardo, seiner

handschriftlichen nottizia zufolge,

den Onkel. Aus welchen Gründen er zu jener Zeit nicht mehr bei ihm wohnte, ist

nicht bekannt; um Borromini kümmerte sich der mit im Hause wohnende Gehilfe

Francesco Massari. Zunächst war Borromini der Besuch willkommen, mostrò di gradire la visita, doch nach

einer Weile warf er den Neffen wieder hinaus, licenziò il detto nipote.

Nachdem dieser das Haus verlassen hatte, ging Borromini zum Abendessen; er war

also nicht bettlägerig, non stava al

letto, wie Bernardo zugibt. Es liegt auf der Hand, daß an diesem Nachmittag

zwischen beiden etwas vorgefallen sein muß, was Bernardo verschweigt, denn nach

dem Abendessen begann Borromini, eigenhändig und, wie gewohnt mit dem toccalapis, ein neues Testament zu

schreiben: hiersera mi venne in pensiero

di far testamento e scriverlo di mia propria mano e lo cominciai a scriverlo,

che me ci trattenni da un’hora incirca doppo che hebbi cenato; e trattenutomi

così, scrivendo col toccalapis, sino alle tre hore di notte in circa, wie

Borromini bei der Befragung erklärte.

Er schrieb bis tief in die Nacht und ging dann zu Bett. Als er frühmorgens um

die fünfte Stunde aufstehen und weiterschreiben wollte, verweigerte ihm Massari

das notwendige Licht. Nach drei Stunden wachsender Verzweiflung und Ungeduld

und stürzte er sich all’hore otto e mezzo

in circa, also ungefähr morgens um vier Uhr, in seinen Degen: essendomi anco accresciuta l’impatienza di

non avere il lume, disperato ho presa la detta spada.

Auffällig ist, daß in Bernardos Bericht zwei wichtige

Fakten fehlen. Zwar sagt er, daß Borromini schreiben wollte, verschweigt aber,

daß es sich um sein Testament handelte. Außerdem berichtet er, der Diener habe

Borromini mitgeteilt, der Arzt habe ihm absolute Ruhe verordnet, il medico li aveva imposto che lo lasciasse

riposare, und habe auch auf Borrominis wiederholtes Drängen beteuert, er handle auf Weisung des Arztes: sempre si scusava che aveva ordine dal

medico di lasciarlo riposare. In

Wirklichkeit setzte Massari nicht in erster Linie durch, was die Ärzte geraten

hatten, sondern handelte auf Anweisung Bernardos, wie Pascoli mit

wünschenswerter Deutlichkeit hervorhebt: Chiamò

il nipote a consulta i medici, sentì il parere degli amici, lo fece più volte

visitare da’ religiosi; e tutti unitamente conchiusero, che non si lasciasse

mai solo, che gli si togliesse ogni occasion d’applicare, e che in ogni modo si

procurasse di farlo dormire … Questo fù l’ordine preciso, che ebbero dal nipote

i servidori, e questo essi eseguirono. Selbst die Weigerung des Dieners

wird in einem anderen Wortlaut wiedergegeben: Dicendogli il servidore, che ciò gli era stato proibito da’ medici, e

dal nipote. Offensichtlich benutzt Pascoli hier nicht die auf

Bernardos nottizia beruhende Vita

Baldinuccis, sondern andere Quellen, die vielleicht die Vorgänge eher aus der

Sicht Massaris beschrieben.

Francesco Massari war, wie Bonaccorso gezeigt hat, kein

einfacher Diener, sondern ein begabter Steinmetz und schon 1664 Governatore der

Marmorzunft. Nach dem Tod von Francesco Righi 1664 (?) war er Borrominis

engster Mitarbeiter und zeichnete für ihn.

Borromini schätzte ihn anscheinend fachlich höher als den eigenen Neffen, und

dies dürfte ihm die Feindschaft Bernardos eingetragen haben, nicht zuletzt

deshalb, weil Borromini dem Massari die außergewöhnlich hohe Summe von 500

scudi hinterließ. So verwundert es nicht, daß Bernardo in seiner nottizia ein äußerst ungünstiges Bild

des Gehilfen zeichnet und ihm sogar unterstellt, er habe Borromini eine Droge

verabreicht per farli voltare il cervello.

Als Massari Borromini das Licht zum Schreiben verweigerte,

handelte er auf Anweisung Bernardos. Welche Absichten der Neffe genau

verfolgte, muß offenbleiben; nach außen hin behauptete er, die Empfehlungen der

Ärzte durchzusetzen. Es läßt sich aber denken, daß er befürchtete, die

Erbschaft stehe auf dem Spiel. Vermutlich wollte er vor allem verhindern, daß

Borromini in seiner collera weiteren

Schaden anrichtete; vielleicht wußte er aber auch, daß Borromini sein Testament

zurückgefordert hatte und im Begriff war, ein neues zu verfassen. Daran konnte

ihm nicht gelegen sein, denn ohne Testament wäre ihm, als dem Alleinerben, die

ungeteilte Hinterlassenschaft von etwa 10000 scudi, angelegt in luoghi di monte, zur freien Verfügung

anheimgefallen. Daß seine Befürchtungen nicht unbegründet waren, bestätigt auch

der Zeitgenosse Passeri: [Borromini] non

hebbe amore ad accumular denari per gl’eredi.

Wenn Borromini in jener Nacht die Ränke seines Neffen

geahnt hat, dann ist seine Verzweiflung verständlich. Aus zahlreichen Quellen

ist bekannt, wie empfindlich er auf treuloses Verhalten reagierte, wenn er

Loyalität erwarten durfte; aus diesem Grund hatte er auch mit seinem Freund

Bernini gebrochen.

Daß der eigene Neffen sich genauso verhielt, hat Borromini sicherlich tief

enttäuscht, traf ihn jedoch vermutlich nicht ganz unvorbereitet. Als ihm aber

auch der bis dahin getreue Massari den Beistand verweigerte, muß er sich

vollkommen entmündigt gefühlt haben. Das ist wohl der Grund für seine

verzweifelte Reaktion: Um sich aus der totalen Isolation zu befreien, schien

sich ihm kein anderer Ausweg zu bieten, als sich selbst so schwer zu verletzen,

daß seine Umgebung zum Handeln gezwungen war und Hilfe von außerhalb holen

mußte: „Subito ho cominciato a pensare se

come potevo fare a farmi alla mia persona qualche male, stante che il detto

Francesco mi havesse negato di accendermi il lume“. Ob er sich wirklich

gezielt zu Tode bringen wollte, bleibt fraglich. Indem er sich den Degen in die

Flanke stieß, war die Wahrscheinlichkeit hoch, daß kein lebenswichtiges Organ

getroffen und er nicht unmittelbar sterben würde. Vermutlich war es der Zustand

tiefer Depression, der ihn das Leben achtlos in die Waagschale werfen ließ.

Am hellen Tag war Borromini zwar tödlich verwundet, aber

offenbar wieder Herr seiner selbst, und gab in voller geistiger Klarheit, aber

bedachtsam und mit Diskretion, dem Arzt Auskunft über die Vorgänge. Alle

Hinweise auf die Auseinandersetzung mit dem Neffen ließ er beiseite und gab nur

die bloßen Tatsachen preis. Außerdem beichtete er und diktierte sein drittes

Testament. Darin wird der Neffe zwar zum Universalerben eingesetzt, aber unter

harten Auflagen: Er mußte Architektur studieren, in Rom leben und eine Enkelin

Carlo Madernos heiraten. Verschiedenen Personen und Einrichtungen wurden Legate

ausgesetzt; das restliche Vermögen blieb in depositi

vincolati angelegt und stand dem Neffen nur zum geringen Teil zur Verfügung

a fare casa sua.

Zum Testamentsvollstrecker wurde der Kardinal Ulderico Carpegna bestellt,

dessen Verfügungen Bernardo gewiß nicht zu umgehen wagen würde. Bernardo hielt

sich zwar an die Auflagen, aber ein professioneller Architekt wurde er nicht;

er und seine drei Söhne konnten zeitlebens von den Zinsen von Borrominis

Vermögen leben.

Man kann sich des Eindruck nicht ganz erwehren, Borromini

habe sich das Verhalten Innozenz’ X. zum Vorbild genommen. Wie Borromini seinen

Neffen für die Architektur, so hatte Innozenz den Nepoten Camillo für das

Kardinalat vorgesehen. Beide widersetzten sich den Absichten des Onkels;

Camillo Pamphili heiratete und wurde Oberhaupt einer Familiendynastie, mußte

aber zu Lebzeiten strenge Auflagen seines Onkels hinnehmen. Erst nach dessen

Tod konnte er nach seinem eigenen Gutdünken leben.

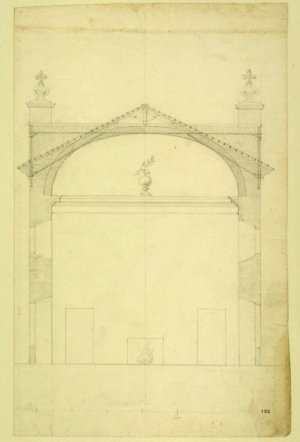

Anscheinend mißtraute Borromini seinem Neffen so sehr, daß

er ihm seine sorgfältig ausgearbeiteten Stichvorlagen nicht anvertrauen mochte.

Wahrscheinlich wollte er vor allen Dingen verhindern, daß dieser ohne eigene

Leistung damit ein großes Geschäft machte. Neben den Stichvorlagen hat

Borromini offenbar auch akribisch die Pläne vernichtet, die man zur Vollendung

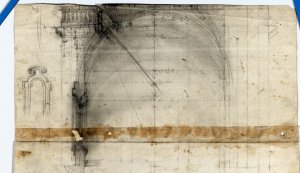

seiner unvollendeten Bauwerke hätte benutzen können; so ist z. B. auf einer

Zeichnung für S. Andrea delle Fratte (Abb.) genau der noch nicht gebaute

Tambouraufsatz abgeschnitten.

Damit vernichtete der Architekt alle finanziell verwertbaren Zeichnungen,

hinterließ dem Neffen aber mit vollem Bewußtsein sein Skizzenmaterial und die

lediglich vorbereitenden Zeichnungen als Studienmaterial. Diese hatte damals

noch keinen Marktwert (wie um 1730, als der Baron Stosch die Sammlung kaufte),

sondern Bernardo mußte sich alles selbst erarbeiten und aneignen.

Anscheinend mißtraute Borromini seinem Neffen so sehr, daß

er ihm seine sorgfältig ausgearbeiteten Stichvorlagen nicht anvertrauen mochte.

Wahrscheinlich wollte er vor allen Dingen verhindern, daß dieser ohne eigene

Leistung damit ein großes Geschäft machte. Neben den Stichvorlagen hat

Borromini offenbar auch akribisch die Pläne vernichtet, die man zur Vollendung

seiner unvollendeten Bauwerke hätte benutzen können; so ist z. B. auf einer

Zeichnung für S. Andrea delle Fratte (Abb.) genau der noch nicht gebaute

Tambouraufsatz abgeschnitten.

Damit vernichtete der Architekt alle finanziell verwertbaren Zeichnungen,

hinterließ dem Neffen aber mit vollem Bewußtsein sein Skizzenmaterial und die

lediglich vorbereitenden Zeichnungen als Studienmaterial. Diese hatte damals

noch keinen Marktwert (wie um 1730, als der Baron Stosch die Sammlung kaufte),

sondern Bernardo mußte sich alles selbst erarbeiten und aneignen.

Vermutlich ist also der Grund für Borrominis Selbstmord

zunächst seine Depression, weil er nach dem Tod von Martinelli sein letztes

Projekt, die Publikation seiner Werke, als gescheitert ansah. Hinzu kam das

Gefühl, dem Neffen ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Daß Borromini der

befragenden Amtsperson diese privaten Dinge nicht mitteilte, weder die

Auseinandersetzung mit Bernardo noch den Tod seines Freundes, kann kaum

verwundern; wohl aber, daß selbst der Neffe in seiner Biographie Martinellis Tod

nicht erwähnt, der doch eine so wichtige Rolle gespielt haben muß. Es scheint

fast, als ob hier bewußt ein Geheimnis bewahrt werden sollte.

Das Geheimnis wird nicht gelüftet werden können, aber

welche Erklärungsmöglichkeiten kommen in Betracht? Vielleicht war Borromini in

irgendeiner Weise schuldig am Tod Martinellis, was bei dessen morte repentina ja nicht ganz

ausgeschlossen werden kann.

Vielleicht erklärt sich der Mantel des Schweigens aber auch dadurch, daß

zwischen Borromini und Martinelli eine als unschicklich geltende homoerotische

Beziehung bestand. Passeri schreibt, er habe nie geheiratet, um unbeschwert

durch den peso di famiglia leben zu

können.

Daß sich in Borrominis Leben viele männliche Bezugspersonen finden und kaum weibliche, läßt sich ohne

Schwierigkeiten durch die im Kirchenstaat herrschende Sozialstruktur erklären.

Kann man aus der subtilen Einschränkung in Bernardos letztem Satz „si crede che fusse uomo casto“ eine

Andeutung herauslesen?

Wie dem auch sei, eigenartig ist, daß die Möglichkeit

einer homosexuellen Veranlagung – die unter Künstlern und Gelehrten zweifellos

weitaus häufiger anzutreffen ist als Geisteskrankheiten - Borrominis in der

Forschung bisher noch nicht erwogen worden ist. Andererseits glaube ich weder,

daß Homosexualität eine Krankheit ist, noch daß damit irgendeine Besonderheit

seines künstlerischen Werkes erklärt werden kann.

Zum Abschluß möchte ich dafür plädieren, die Person

Borrominis nüchterner und in einem kühleren Licht zu betrachten. Es gibt keinen

Hinweis auf Wahnsinn, Geistesgestörtheit oder Schizophrenie. Im Gegenteil, ich

finde seine Verhaltensweise nicht unverständlich und zum großen Teil rational

bestimmt. Die fundamentale Kritik des Klassizismus geht fehl, die ihm

Regellosigkeit und frenesia vorwirft.

Borrominis Architektur basiert, wie ich in meinem Buch über das

„Architektursystem“ Borrominis gezeigt habe, auf den gleichen Regeln, auf die

sich auch die Klassizisten beriefen, und strebte wie sie nach Einheit,

Klarheit, Logik und System, die sich nicht zuletzt in der reinweißen Farbe der

Innenräume äußert, die Borromini wie dem Klassizismus gemeinsam ist.

Nicht von ungefähr gab es zu allen Zeiten Stimmen, die diese rationalen

Eigenschaften der Architektur Borrominis erkannten und ihn nicht allein als Erfinder

dekorativer, aber lächerlicher stravaganze

sahen.

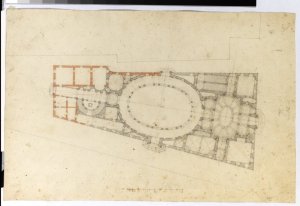

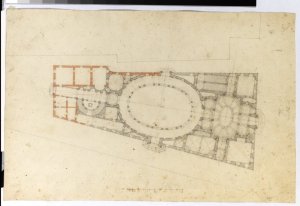

An nur einem Beispiel möchte ich zeigen, daß Borromini

sogar auf den Klassizismus einen gewissen Einfluß gehabt hat, und zwar an der

Synagoge, dem sog. „Stadttempel“ in Wien, einem Bau, den der relativ unbekannte

Architekt Joseph Kornhäusel 1826 errichtete.

Der Innenraum, eine klassizistische Ovalrotunde mit ionischen Säulen, zeigt

deutlich, das er ein Werk vom Anfang des 19. Jahrhunderts ist; im Grundriß

(Abb. links) sind

jedoch, wie ich meine, deutlich Anregungen von Borrominis Entwürfen für den

Palazzo Carpegna (Abb. rechts) zu spüren. Tatsächlich ist es theoretisch möglich, daß

Kornhäusel Zugang zu dem damals in der Wiener Hofbibliothek aufbewahrten „Atlas

Stosch“ hatte und die darin enthalten Zeichnungen Borrominis studieren konnte.

Man beachte den ovalen Säulenkranz, die hufeisenförmige Treppe, die

ausgerundeten Ecken des Hofes und das subtile Ineinandergreifen der einzelnen

Räume, das so charakteristisch für Borrominis Gestaltungsweise ist.

Auch diese Zeichnungen Borrominis für den Palazzo Carpegna

geben möglicherweise kein Bauprojekt wieder, sondern sind vielleicht nur

phantasievolle Ideen, die zeigen, was möglich gewesen wäre,

Variationen über ein architektonisches Thema, und damit Teil von Borrominis

letztem Projekt, das ihn im letzten Drittel seines Lebens beschäftigte.

[79] Bonavia, M. - Francucci, R. -

Mezzina, R., San Carlino alle Quattro Fontane: Le fasi della costruzione, le

techniche caratteristiche, i prezzi del cantiere, in: Ricerche di storia

dell'arte, 20 (1983), pp. 11-38; Bonavia, M., La chiesa ed il convento di S.

Carlino alle Quattro Fontane, in: BollStorArchit, 30 (1983), pp. 87-93.

Nur wenig später, um 1650, begann Fra Juan de San

Bonaventura, der Prokurator von San Carlo alle Quattro Fontane, ebenfalls mit

der Abfassung einer relazione. Sie

betraf den Bau von Kloster und Kirche auf dem Quirinal und hob auch andere Leistungen

Borrominis lobend hervor.[12]

Der Text, der in einem von Hispanizismen durchsetzten Italienisch geschrieben

ist, eignete sich nicht ohne weiteres für den Druck, doch enthielt er

zahlreiche Hinweise Borrominis und konnte vielleicht als Grundlage für eine

spätere Publikation dienen. Einzelne Zeichnungen, die aber nicht von Borromini

stammen, illustrieren das vorhandene Manuskript.[13]

Nur wenig später, um 1650, begann Fra Juan de San

Bonaventura, der Prokurator von San Carlo alle Quattro Fontane, ebenfalls mit

der Abfassung einer relazione. Sie

betraf den Bau von Kloster und Kirche auf dem Quirinal und hob auch andere Leistungen

Borrominis lobend hervor.[12]

Der Text, der in einem von Hispanizismen durchsetzten Italienisch geschrieben

ist, eignete sich nicht ohne weiteres für den Druck, doch enthielt er

zahlreiche Hinweise Borrominis und konnte vielleicht als Grundlage für eine

spätere Publikation dienen. Einzelne Zeichnungen, die aber nicht von Borromini

stammen, illustrieren das vorhandene Manuskript.[13] Daneben existieren weitere detaillierte Beschreibungen von

Bauten Borrominis. Sie sind in ihrer Zielsetzung und in ihrem jeweiligen den

bereits genannten Texten so ähnlich, daß man den Eindruck gewinnt, alle

vorhandenen relazioni seien Teile

eines übergreifenden Vorhabens gewesen. Man wird wohl nicht völlig fehlgehen,

wenn man annimmt, daß anfangs weniger der Architekt, als vielmehr der uomo letterato Virgilio Spada die

treibende Kraft gewesen ist.

Daneben existieren weitere detaillierte Beschreibungen von

Bauten Borrominis. Sie sind in ihrer Zielsetzung und in ihrem jeweiligen den

bereits genannten Texten so ähnlich, daß man den Eindruck gewinnt, alle

vorhandenen relazioni seien Teile

eines übergreifenden Vorhabens gewesen. Man wird wohl nicht völlig fehlgehen,

wenn man annimmt, daß anfangs weniger der Architekt, als vielmehr der uomo letterato Virgilio Spada die

treibende Kraft gewesen ist.

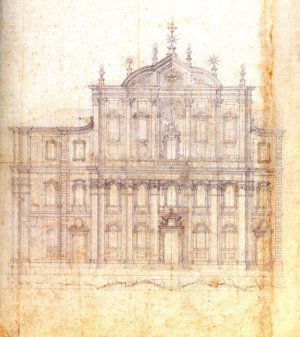

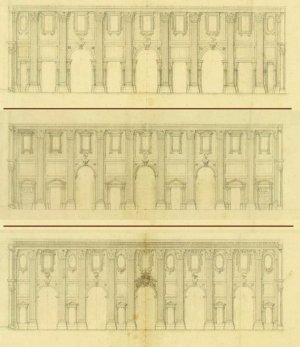

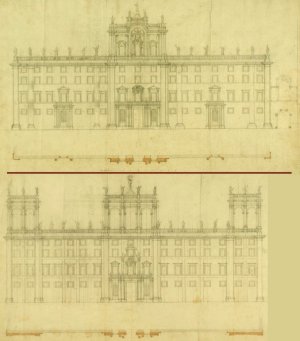

Die delikaten Zeichnungen sitzen mittig auf großen

Blättern. Sie sind vollkommen spiegelsymmetrisch angelegt (das wird besonders

deutlich durch die Wiederholung der mittelalterlichen Triumphbogensäule an der

Eingangswand) und enthalten neben der Skala keine weiteren Maßangaben oder

sonstige Notizen. Sie stellen in erster Linie „Variationen“ (im musikalischen

Sinne) über das Thema der rhythmisierten kolossalen Pilasterordnung dar. Was

den Papst besonders interessiert hätte, zeigen sie nicht – nämlich, mit welchen

Methoden die technischen Schwierigkeiten zu lösen wären; die Aufgabe wird auf

ein reines Gliederungsproblem reduziert. Ob Innozenz X. in der Lage war, die

unterschiedlichen Wirkungen und Konsequenzen der drei Entwürfe abzuschätzen,

sei dahingestellt. Dazu gehörten ein ausgeprägter architektonischer Geschmack

und analytische Fähigkeiten; beides besaß Virgilio Spada in hohem Maße. Mit

gutem Grund war er vom Papst autorisiert worden, alle Entscheidungen „intorno al modo, e forma delli sudetti

riparamento, ornamento, e fabrica“ zu treffen,

Die delikaten Zeichnungen sitzen mittig auf großen

Blättern. Sie sind vollkommen spiegelsymmetrisch angelegt (das wird besonders

deutlich durch die Wiederholung der mittelalterlichen Triumphbogensäule an der

Eingangswand) und enthalten neben der Skala keine weiteren Maßangaben oder

sonstige Notizen. Sie stellen in erster Linie „Variationen“ (im musikalischen

Sinne) über das Thema der rhythmisierten kolossalen Pilasterordnung dar. Was

den Papst besonders interessiert hätte, zeigen sie nicht – nämlich, mit welchen

Methoden die technischen Schwierigkeiten zu lösen wären; die Aufgabe wird auf

ein reines Gliederungsproblem reduziert. Ob Innozenz X. in der Lage war, die

unterschiedlichen Wirkungen und Konsequenzen der drei Entwürfe abzuschätzen,

sei dahingestellt. Dazu gehörten ein ausgeprägter architektonischer Geschmack

und analytische Fähigkeiten; beides besaß Virgilio Spada in hohem Maße. Mit

gutem Grund war er vom Papst autorisiert worden, alle Entscheidungen „intorno al modo, e forma delli sudetti

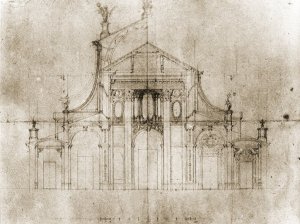

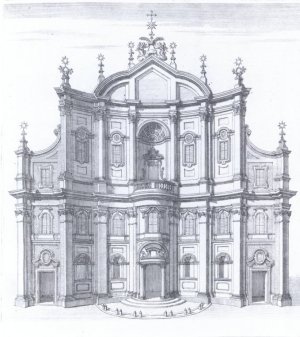

riparamento, ornamento, e fabrica“ zu treffen, Die gleichen Argumente lassen sich, mit noch größerer

Berechtigung, bei dem berühmten Querschnitt mit dem monumentalen Tonnengewölbe

anführen (Abb.).

Die gleichen Argumente lassen sich, mit noch größerer

Berechtigung, bei dem berühmten Querschnitt mit dem monumentalen Tonnengewölbe

anführen (Abb.). In denselben Jahren um 1650 schrieb Virgilio Spada einen

weiteren Bautraktat, und zwar über den Palazzo Pamphili.

In denselben Jahren um 1650 schrieb Virgilio Spada einen

weiteren Bautraktat, und zwar über den Palazzo Pamphili. Es scheint also so, als habe Borromini zu mehreren Bauten

detailliert ausgeführte, idealisierende und auf graphische Eleganz zielende

Planserien geschaffen, die sich zwar auf reale Bauprojekte bezogen, aber keinen

Beitrag zur jeweiligen Planungsgeschichte darstellen und keine Aussicht auf

Verwirklichung hatten. Die Merkmale der Zeichnungen und ihre Parallelität zu

vorhandenen Texten legen vielmehr die Vermutung nahe, es handle sich um

Idealentwürfe, die Bestandteile einer Publikation werden sollten.

Es scheint also so, als habe Borromini zu mehreren Bauten

detailliert ausgeführte, idealisierende und auf graphische Eleganz zielende

Planserien geschaffen, die sich zwar auf reale Bauprojekte bezogen, aber keinen

Beitrag zur jeweiligen Planungsgeschichte darstellen und keine Aussicht auf

Verwirklichung hatten. Die Merkmale der Zeichnungen und ihre Parallelität zu

vorhandenen Texten legen vielmehr die Vermutung nahe, es handle sich um

Idealentwürfe, die Bestandteile einer Publikation werden sollten.

Das Blatt Az. Rom 1059, eine perspektivische Ansicht des

Palazzo Falconieri vom gegenüberliegenden Tiberufer aus (Abb.), galt bisher als

eigenhändige Zeichnung Borrominis, muß aber ebenfalls Barrière zugeschrieben

werden.

Das Blatt Az. Rom 1059, eine perspektivische Ansicht des

Palazzo Falconieri vom gegenüberliegenden Tiberufer aus (Abb.), galt bisher als

eigenhändige Zeichnung Borrominis, muß aber ebenfalls Barrière zugeschrieben

werden. Im Sommer 1667 wurde die Lage für Borromini noch bitterer,

denn nun erhielt Bernini sogar den Auftrag, das Grabmal für Innozenz X. zu

schaffen.

Im Sommer 1667 wurde die Lage für Borromini noch bitterer,

denn nun erhielt Bernini sogar den Auftrag, das Grabmal für Innozenz X. zu

schaffen. Anscheinend mißtraute Borromini seinem Neffen so sehr, daß

er ihm seine sorgfältig ausgearbeiteten Stichvorlagen nicht anvertrauen mochte.

Wahrscheinlich wollte er vor allen Dingen verhindern, daß dieser ohne eigene

Leistung damit ein großes Geschäft machte. Neben den Stichvorlagen hat

Borromini offenbar auch akribisch die Pläne vernichtet, die man zur Vollendung

seiner unvollendeten Bauwerke hätte benutzen können; so ist z. B. auf einer

Zeichnung für S. Andrea delle Fratte (Abb.) genau der noch nicht gebaute

Tambouraufsatz abgeschnitten.

Anscheinend mißtraute Borromini seinem Neffen so sehr, daß

er ihm seine sorgfältig ausgearbeiteten Stichvorlagen nicht anvertrauen mochte.

Wahrscheinlich wollte er vor allen Dingen verhindern, daß dieser ohne eigene

Leistung damit ein großes Geschäft machte. Neben den Stichvorlagen hat

Borromini offenbar auch akribisch die Pläne vernichtet, die man zur Vollendung

seiner unvollendeten Bauwerke hätte benutzen können; so ist z. B. auf einer

Zeichnung für S. Andrea delle Fratte (Abb.) genau der noch nicht gebaute

Tambouraufsatz abgeschnitten.