RECLAMS

KUNSTFÜHRER

ITALIEN

HERAUSGEGEBEN VON

MANFRED WUNDRAM

BAND VI

PHILIPP RECLAM JUN. STUTTGART

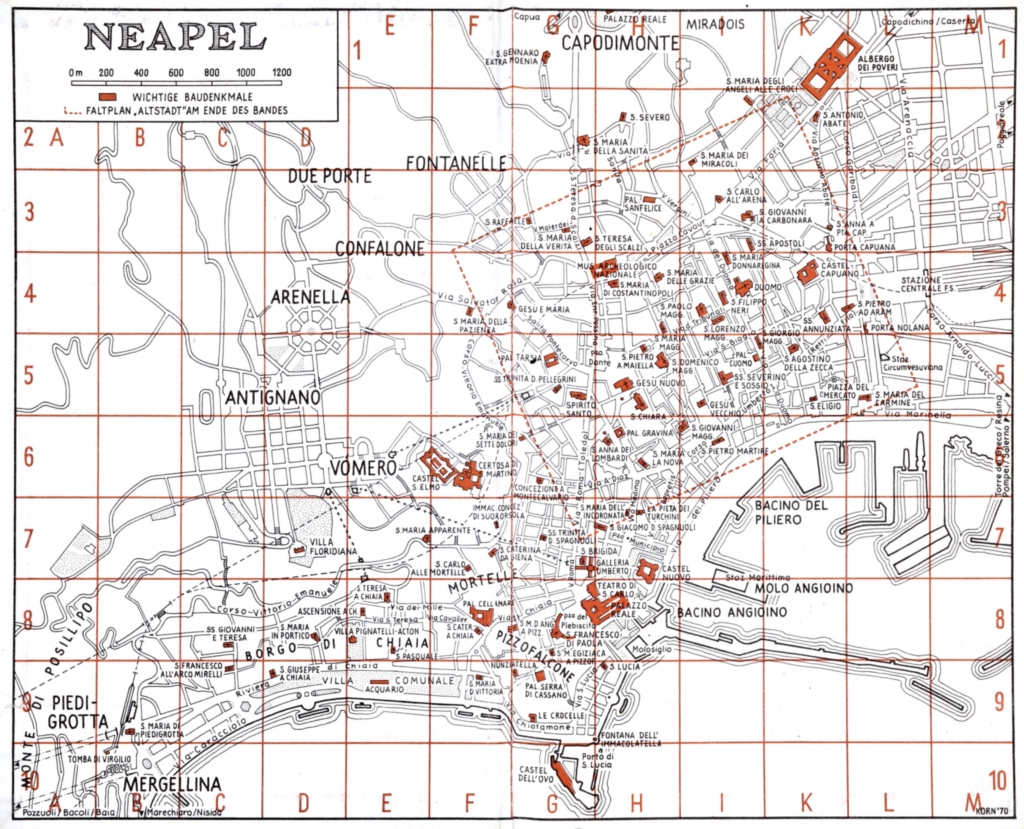

Neapel

und Umgebung

MIT 80 ABBILDUNGEN IM TEXT

UND 44 BILDTAFELN

SOWIE 3 ÜBERSICHTSPLÄNEN

ZWEITE AUFLAGE

PHILIPP RECLAM JUN. STUTTGART

Reclam Universal-Bibliothek Nr. 10177

Alle Rechte vorbehalten. © 1971, 1983 Philipp Reclam jun., Stuttgart. Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen. Printed in Germany 1983. Zeichnungen: Dr. Ulf-Dietrich Korn, Münster; Prof. Dr. Peter Anselm Riedl, Heidelberg; Brigitte Tiedemann, Münster; Anneliese Kiehne, Stuttgart

Digitale Edition © 2018 Bibliotheca Hertziana, Rom, unter Mitwirkung von Christoph Glorius, Philine Helas, Martin Raspe, Julia Speerschneider, Klaus Werner.

Diese digitale Bearbeitung der 2. Auflage von 1983 ist dem Andenken an Christof Thoenes und Thuri Lorenz gewidmet. Sie wird unter der Creative Commons Lizenz BY-NC-SA der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Die dem Text im Druck beigegebenen illustrierenden Fototafeln mit Schwarzweiß-Abbildungen wurden weggelassen bzw. durch digitale Aufnahmen aus dem Bestand der Fotothek der Bibliotheca Hertziana ersetzt. Diese stehen nicht unter einer freien Lizenz; die Nutzungsbedingungen können bei der Fotothek erfragt werden. Die Seitenzahlen im Text stimmen mit der Vorlage überein und sind dadurch zitierfähig.

ISBN 3-15-010177-8

Ich danke Gott für Neapel! Vom drückenden Rom befreit, fühle ich mich wie einen ganz anderen Menschen... Himmel und Hölle, Elysium und der Tartarus ist hier erfunden; Homer und Vergil haben das einzige Ewige ihrer Gedichte aus Einer Gegend genommen, die vor meinen Augen ist, rechter Hand vor meinem Fenster.

Johann Gottfried Herder, 1789

Die Stadt machte mir wiederum mit ihrem Geschrei und unendlichen Schmutze, mit dem Lumpengesindel, welches sich in den Straßen herumtreibt, einen widerwärtigen Eindruck, und so war ich ganz zufrieden, als uns gegen zwei Uhr der Zug nach Rom hinwegführte.

Graf Paul Yorck von Wartenburg, 1891

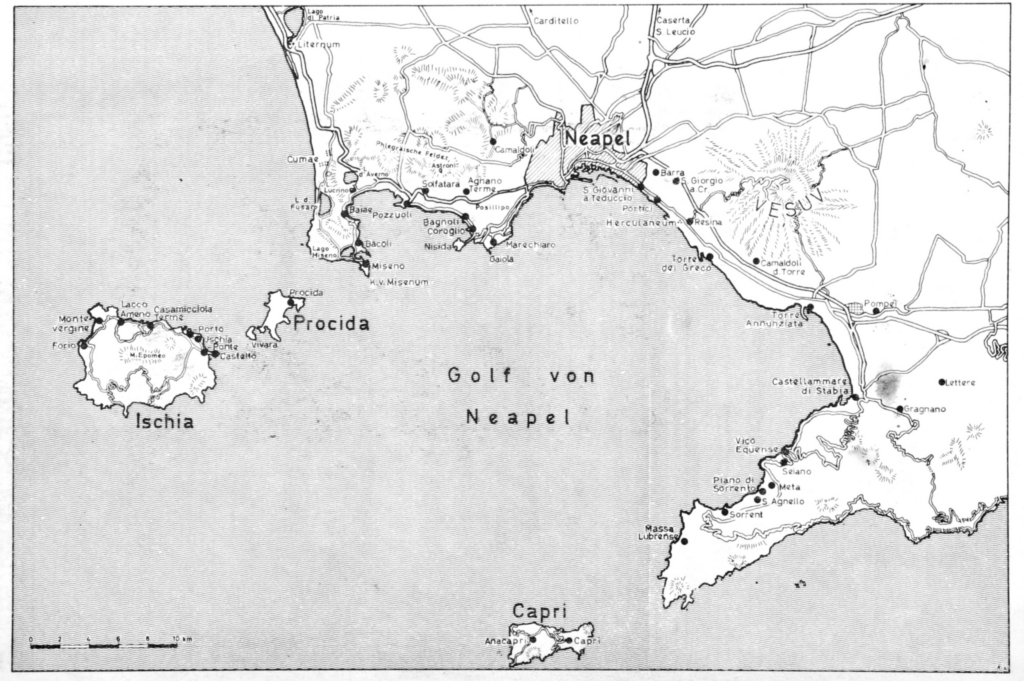

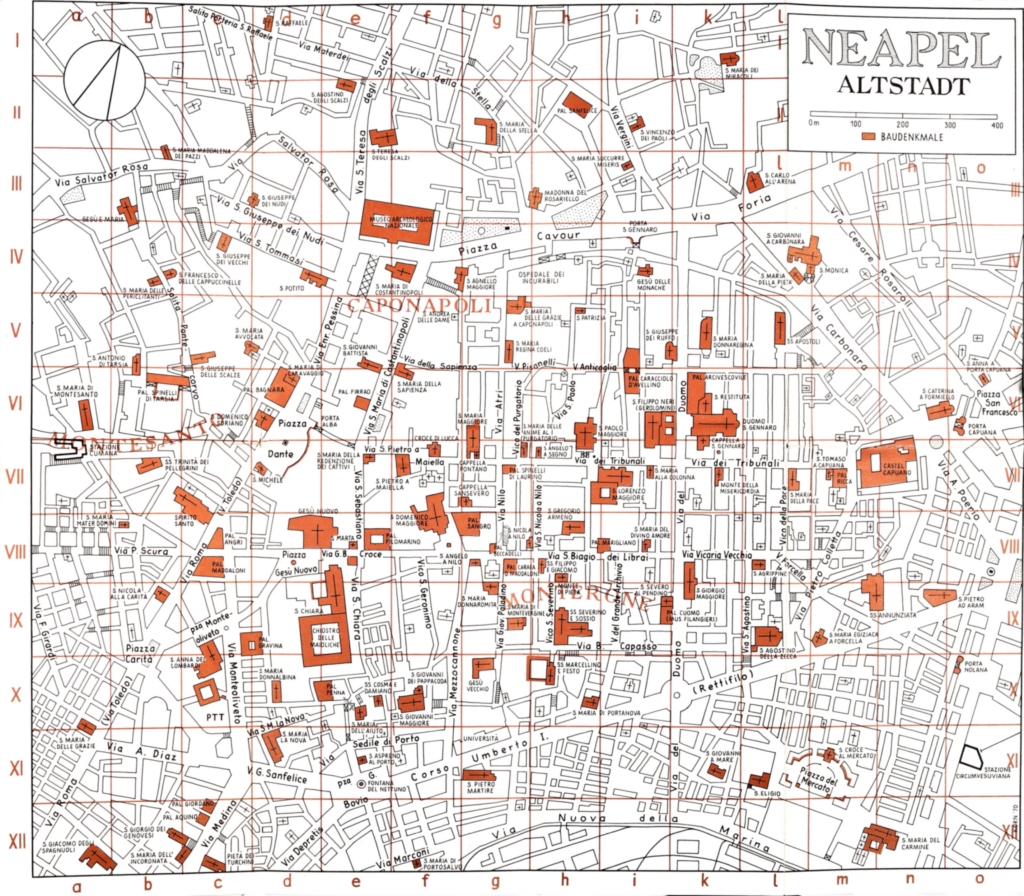

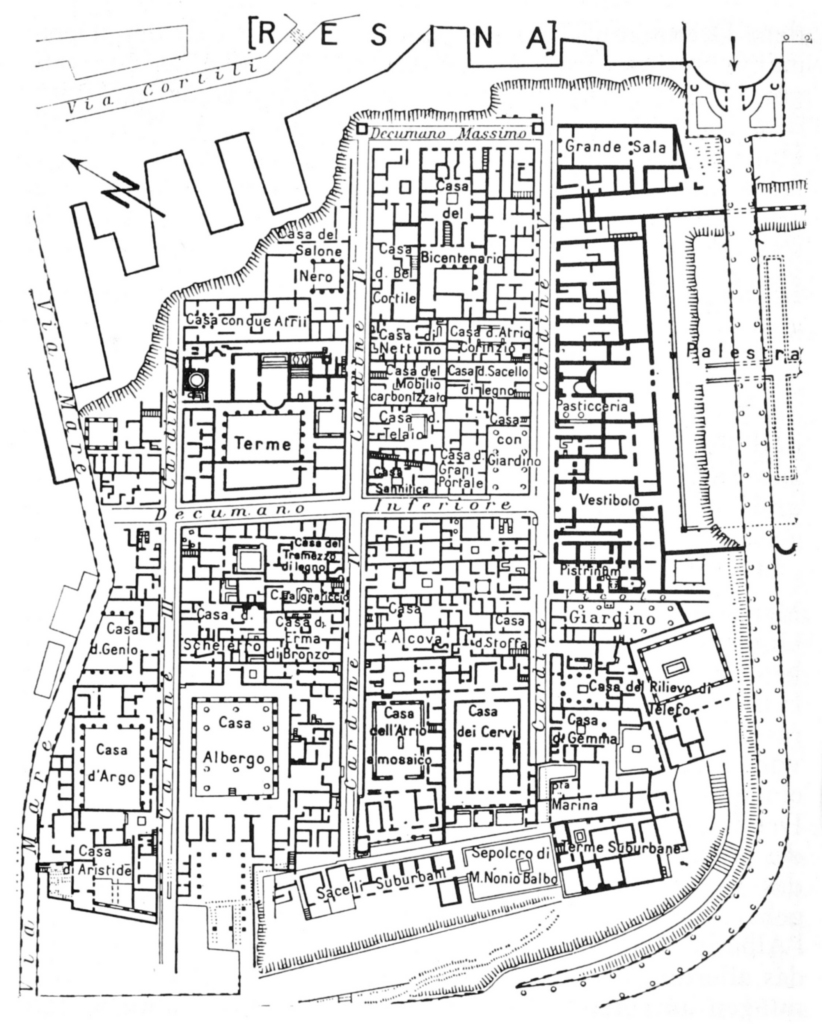

Der vorliegende Band des Reclam-Kunstführers behandelt Neapel und seine unmittelbare Umgebung: die Küstenorte des Golfes, die Phlegräischen Felder zwischen Pozzuoli und Cumae, die vorgelagerten Inseln Ischia, Procida und Capri und das Bourbonenschloß von Caserta. Die Bearbeitung des Archäologischen Nationalmuseums und der antiken Vesuv-Städte Pompei, Herculaneum und Stabiae (Antiquarium Stabiano) übernahm dankenswerterweise Herr Dr. Thuri Lorenz.

Mit voller Absicht legt unser Text das Hauptgewicht auf die Stadt Neapel. Sind die Schönheiten der Umgebung seit jeher berühmt, literarisch gewürdigt und touristisch erschlossen, so zählt das Innere von Neapel zu den unbekannten Kunstlandschaften Italiens. Dies erweist sich nicht zuletzt am Stand der kunsthistorischen Forschung, die hier vielfach erst in den Anfängen steckt. Wir haben ihre Ergebnisse dankbar benutzt, wo immer das möglich war; in zahlreichen anderen Fällen mußten Zuschreibungen und Datierungen, deren kritische Überprüfung noch aussteht, aus der Guidenliteratur übernommen werden. Unentbehrliche Hilfen boten die Arbeiten von H. Achelis, H. Belting, E. Berteaux, F. Bologna, G. und P. Buchner, R. Causa, G. Ceci, G. Chierici, B. Croce, F. De Filippis, A. De Rinaldis, R. Di Stefano, 0. Ferrari, F. Fichera, R. und A. Filangieri, F. Goldkuhle, G. L. Hersey, H. Hibbard, C. M. Kaufmann, Th. Klauser, R. Krautheimer, W. Krönig, G. Ladner, M. Lisner, R. Longhi, J.-L. Maier, A. Maiuri, B. Molaioli, O. Morisani, R. Mormone, F. Nicolini, R. Pane, J. Pope-Hennessy, F. Rakob, W. Rolfs, A. Rusconi, M. Salmi, F. P. Salvati, L. Serra, J. Sievers, G. Sobotka, F. Strazullo, G. Tescione, P. Toesca, R. Valentiner, A. Venditti, W. F. Volbach, R. Wagner-Rieger, R. Wittkower und vielen anderen. Unser Manuskript wurde 1968 abgeschlossen; die seither erschienene Literatur konnte leider nicht mehr benutzt werden. Jedem Kapitel des Textes geht eine Aufzählung der Hauptsehenswürdigkeiten voran. Sie ist nur als erste Hilfe für den Schnellreisenden gedacht, und niemand soll sich durch sie den Spaß an Neapels zahlreichen »Nebensachen« verderben lassen. In dieser Stadt hat Beschränkung niemals für weise ge-

golten; so trägt auch ihre Kunstproduktion zu Zeiten den Anstrich des Massenhaften, und manche der großen Ideen, die uns anderswo in geschlossenen Einzelwerken entgegentreten, muß man sich hier aus vielfach verstreuten Splittern zusammenlesen. Wer nur Gipfelleistungen sehen will, wird zwar sein Pensum rasch erledigt haben, am Ende sich aber im Fall jenes reiseunlustigen Kunstwissenschaftlers befinden, an dem die Weissagung Jacob Burckhardts in Erfüllung ging: »Wenn Sie wieder in Basel sind und die Messe einläutet und Regen und die ersten Schneeflocken fallen, dann wird bittere Sehnsucht nach den verschmähten Eindrücken über Sie kommen. Dann wird es heißen: könnte ich doch nur das und das Altarbild dritten Ranges einen Augenblick wiedersehen! Oder das Marmorgrab eines vermutlichen Schülers eines Solchen, welcher einst Donatello gekannt haben könnte! Denn auch das Geringe und Mittelbare in Italien stammt doch aus einem großen Model.«

Ein Grundsatz des Verfassers war, über nichts zu schreiben, als was er selber gesehen hat. Die im Text gegebenen Hinweise auf Zustand und Zugänglichkeit der Denkmäler entsprechen im allgemeinen dem Stand der Jahre 1965-67. Wo Bauten uns verschlossen geblieben sind, haben wir auch dies verzeichnet, in der Annahme, daß kaum ein nichtspezialisierter Reisender noch mehr Zeit, Geduld und Überredungskunst wird aufwenden wollen, um zu den betreffenden Werken vorzudringen. Es sei hier bemerkt, daß die rein praktischen Schwierigkeiten, mit denen der Kunstinteressierte in Neapel zu kämpfen hat, sehr groß sind, wahrscheinlich größer als in irgendeiner anderen, nördlicher gelegenen Stadt Italiens. Unser Text hat seinen Zweck erfüllt, wenn er den Leser dazu ermuntert, solche Schwierigkeiten auf sich zu nehmen; zuversichtlich läßt sich voraussagen, daß er dabei manches entdecken wird, was nicht in diesem Führer steht.

Es ist das Prinzip des Kunstführers, einen ohne weiteres lesbaren Text zu bieten. Einige immer wiederkehrende Wörter und Begriffe wurden zum Teil abgekürzt. Obwohl diese Abkürzungen auch sonst gebräuchlich und wohl jedermann verständlich sind, werden sie im folgenden erklärt:

Die im Text des Kunstführers verwendeten italienischen Ausdrücke Dugento (= 200, abgekürzt für 1200 = 13.Jh.)‚ Trecento (14. Jh.), Quattrocento (15. Jh.), Cinquecento (16. Jh.), Secento (17. Jh.) usw. bezeichnen sowohl das Jahrhundert als auch seinen Stil.

Neapel

Geographisch gesehen gehört das Stadtgebiet von Neapel dem Kratersystem der Phlegräischen Felder an, das vom Strande von Cumae bis zur Sebeto-Niederung am Fuß des Vesuv die nördliche Flanke des Golfes bildet. Unverkennbar ist die Gestalt seiner Höhen, Senken und Hafenbuchten vom Vulkanismus geprägt. Der Boden besteht aus Tuff, verhärtetem, von Trachyt und Bimsstein durchsetztem Ascheauswurf, dessen erdig-fahles »Neapelgelb« in jeder Golfansicht wiederkehrt. Seit jeher dient er Neapel als Baumaterial; ein labyrinthisch verzweigtes System alter unterirdischer Brüche und Stollen (Katakomben) durchzieht die Hügelregionen der Stadt. Leicht zu bearbeiten, aber auch schnell verwitternd, sind die »tufelli« vor allem an salziger Meeresluft rasch fortschreitender Auszehrung preisgegeben; nur der steinharte Puzzolanmörtel, mit dem die Fugen ausgestrichen werden, hält jeder Zerstörung stand und tritt im Laufe der Zeit als ein wabenartiges Netzwerk hervor, das Mauern und Häuserwänden ihr eigentümlich »poröses« Aussehen mitteilt. Vulkanischen Ursprungs sind auch die »lapilli«, aus denen der wasserdichte Belag der Terrassen bereitet wird. Der Verzicht auf das schützende Ziegeldach nimmt auch der Fassade ihren Schlußakzent; die Hauswand bricht oben ab, eine Putzkante oder ein rahmender Farbstreifen ersetzt das Traufgesims; Wäscheleinen, Fenstertüren und eiserne Gitterbalkons signalisieren die Bewohnbarkeit des Kubus.

Der eigenste Modus dieser Bauweise ist das Provisorium; er bestimmt die Physiognomie des Stadtbildes überhaupt. Den Ankommenden, von welcher Seite immer er sich der Stadt nähert, empfängt ein diffuses Gemisch aus Vorstadt und Zentrum, alten und neuen, nie fertig gewordenen und halb schon verfallenen Häusern und Straßenzügen, die nach allen Richtungen auseinanderstreben. Keiner der großen Rundblicke, die Neapel so reichlich gewährt, wird diesen Eindruck wesentlich modifizieren: Ein anarchisch verschlungenes Dickicht menschlicher Wohnstätten, undurchdringlich in seinem Kern, an den Rändern uferlos auseinanderfließend, scheint Hügel und Ebenen zu bedecken; vereinzelte monumentale Akzente, Fassaden, Türme und bunt glasierte Kuppeln, die aus dem Geschiebe der Dachterrassen empor-

steigen, wirken wie zufällig ausgestreut; nur der vielfach gegliederte Küstensaum mit dem Vorgebirge von Castel dell’Ovo bietet dem Auge einigen Halt. Erst geduldig eindringendes Studium vermag aus der dichten und feinen Textur dieses Stadtgrundrisses das Lebensgesetz einer mehr als 2000jährigen Großstadtgesellschaft herauszulesen. So möge zur ersten Orientierung des Lesers eine topographische Übersicht dienen, die das natürliche Relief des Stadtbilds beschreibt, die Masse der Häuserviertel in ihre Bestandteile gliedert und die wichtigsten alten Ortsbezeichnungen referiert, die noch heute in vielen Straßen- und Gebäudenamen fortleben. Im Anschluß daran soll versucht werden, einige historische Entwicklungslinien des Stadtplans nachzuzeichnen.

Als Zentrum der Stadt gilt heute der Palazzo Reale mit dem Teatro S. Carlo, der Galleria Umberto und den Plätzen Trieste e Trento (S. Ferdinando) und del Plebiscito (S. Francesco da Paola). Das umgebende Quartiere di S. Ferdinando umfaßt auch den südlich vorgelagerten Felsen Pizzofalcone (Monte Ecchia, auch Monte di Dio) mit S. Maria degli Angeli, S. Maria Egiziaca, Nunziatella und Immacolatella; an seinem steil abfallenden Südhang die Viertel S. Lucia und Chiatamone, dazwischen das ins Meer hinausgebaute Castel dell’Ovo mit seinem Bootshafen (Porto S. Lucia) und den Resten des alten Borgo Marinaio.

Von hier aus nach Westen erstreckt sich in flachem Bogen der vornehme Borgo di Chiaia (»Strandvorstadt«), amphitheatralisch von der gleichnamigen Riviera (Villa Comunale, Aquarium) gegen die ehemals grüne, in den, letzten Jahren vollständig überbaute Collina di Chiaia aufsteigend (Palazzo Cellamare, S. Teresa, Ascensione, Villa Pignatelli, auf der Höhe Villa Floridiana). Der Verlauf der alten Via Puteolana, die sich am Fuß des Hügels entlangzog, läßt sich im heutigen Stadtplan noch gut verfolgen (Via Chiaia — Cavallerizza — S. Teresa — S. Maria in Portico — Croce Rossa). Die Strandstraße (Riviera di Chiaia) teilt sich an der Torretta im Westen der Bucht in 2 Arme — der nördliche steigt zum Piedigrotta-Viertel hinauf (S. Maria di Piedigrotta, Tomba di Virgilio), der südliche führt zur Mergellina mit S. Maria del Parto und dem Fischerhafen Porto Sannazzaro. Die Hügel bilden hier, nach Süden umbiegend,

das Vorgebirge Posillipo, welches das Weichbild des älteren Stadtgebiets im Westen abschließt; seine Abhänge sind mit Villen vornehmlich des 19. Jh. bedeckt; die Höhen tragen auch hier dichtgedrängte moderne Wohnviertel. Am Meer unweit Mergellina der Palazzo Donn’Anna, an der Südspitze Marechiaro mit den Überresten der Villa Pausilypon, im Westen, schon dem Golf von Pozzuoli zugewandt, die Insel Nisida und der Strand von Coroglio. — Von Piedigrotta führt ein System von Tunneln (»Grotten«) westlich durch den Berg nach Fuorigrotta und den anschließenden Neubauvierteln Mostra dell’Oltremare (Ausstellungsgélände, Sportfeld) und Terme di Agnano, dann weiter nach Bagnoli, Pozzuoli, Baiae und Bacoli.

Zum Palazzo Reale zurückgekehrt, folgen wir der großen Nord-Süd-Achse des heutigen Stadtinneren, der Via Roma, vormals Toledo. Im Rione Carità mit seinen rechter Hand zum Hafen hinabführenden Straßenzügen (S. Giacomo degli Spagnuoli, Via Diaz, Piazza Carità) hat sich ein modernes Hochhausviertel entwickelt. Zur Linken thront auf dem Gipfel des Vomero, der höchsten Erhebung der Stadt, das Castel S. Elmo mit der Certosa di S. Martino; dahinter die Neubauquartiere Antignano, Arenella, Confalone, Due Porte, Fontanella und endlich die Höhe von Camalaloli. — An den Abhängen unterhalb der Certosa zwischen Via Toledo und dem auf halber Höhe sich hinziehenden Corso Vittorio Emanuele drängen sich die Häuser des alten Quartiere di Monte Calvario mit SS. Trinità degli Spagnuoli und Chiesa della Concezione. Westlich davon, im Rücken des Pizzofalcone, die Collina delle Mortelle (S. Carlo alle Mortelle, S. Anna di Palazzo, Pal. Cellamare), nördlich anschließend das Quartiere dell’Avvocata oder di Montesanto mit S. Maria di Montesanto, Trinità dei Pellegrini, Spirito Santo und die nach Nordwesten ansteigende Contrada Pontecorvo (S. Giuseppe, Gesù e Maria). — Die Fortsetzung des Toledo (Piazza Dante, Via Enrico Pessina, Via S. Teresa) führt weiter aufwärts durch das Quartiere della Stella mit dem Museo Nazionale, S. Teresa degli Scalzi, S. Maria della Stella — zur Linken die schräg emporsteigende Infrascata (Via Salvator Rosa) und die Anhöhe von Materdei —, überquert das Valle della Sanità (Ponte Sanità, S. Maria della Sanità, S. Gennaro dei Poveri) und erreicht schließlich in Serpentinen ansteigend die Kuppe von Miradois mit dem

Palazzo Reale Capodimonte. — Ein in Höhe des Museo Nazionale vom Toledo ostwärts abzweigender Straßenzug weitet sich zum Largo delle Pigne (Piazza Cavour), durchquert als Via Foria das Quartiere dell’Arena mit der alten Contrada delle Vergini, S. Carlo, S. Maria dei Miracoli, dem Albergo dei Poveri und dem Berge S. Antonio Abate und läuft weiter bis zu den Vorstädten von Capodichino (Flughafen) und Poggioreale (Friedhof) im Nordosten bzw. Osten der Stadt.

Der Kranz von Hügeln, an den die bisher genannten Quartiere sich anlehnen, umschreibt ein nach Osten und Süden, zum Vesuv wie zum Golf hin geöffnetes Becken, dessen leicht gewellter, zum Strand hin abfallender Grund die ältesten und dichtest besiedelten Stadtteile trägt. Die Nordhälfte dieses Gebietes teilt sich in die Viertel S. Lorenzo (mit S. Agnello und S. Maria delle Grazie auf dem Caponapoli — dem höchsten Punkt des Altstadtbezirks —, S. Maria Maggiore, S. Paolo Maggiore, S. Lorenzo Maggiore, Chiesa dei Gerolomini, Dom, S. Maria Donnaregina, SS. Apostoli) und Vicaria (S. Giovanni a Carbonara, S. Caterina a Formiello, Castel Capuano, südlich davon die Forcella, d. h. die Straßengabel am Ostende der Via dei Tribunali, mit SS. Annunziata und S. Pietro ad Aram, ostwärts anschließend das Bahnhofsgelände). Südlich von S. Lorenzo liegt das Quartiere di S. Giuseppe (S. Pietro a Maiella, S. Domenico Maggiore, Gesù Nuovo, S. Chiara, S. Anna dei Lombardi, S. Maria la Nova); weiter nach Osten das zum Hafen hin abfallende Quartiere di Pendino oder Portanova (SS. Severino e Sossio, S. Giorgio Maggiore und SS. Marcellino e Festo auf dem Hügel Monterone). — Der zu den »quartieri bassi« gehörige Uferstreifen wird zunächst durch die alten und neuen Hafenanlagen gegliedert: am Palazzo Reale der Bootshafen Molosiglio und die Darsena Acton (Arsenal), dann die Bacini Angioino (Calata Beverello) und del Piliero (Immacolatella Vecchia und Nuova), dazwischen der Mala Angioino, der heute die Stazione Marittima, vordem aber als Wahrzeichen des Hafens den großen Leuchtturm (la lanterna oder il faro) trug; anschließend der moderne Osthafen. Das Zentrum des heutigen Hafenviertels bildet die Piazza del Municipio mit dem Castel Nuovo; daran schließen sich das alte Quartiere di Porto (S. Giovanni Maggiore, Gesù Vecchio, S. Pietro Martire), das Quartiere del Mercato mit der

gleichnamigen Piazza, S. Eligio und S. Maria del Carmine und noch weiter östl. der Borgo Loreto. — Die alte Uferstraße (la Marinella) führt weiter durch das Cavallerizza-Viertel, überquert mit dem Ponte della Maddalena das Flüßchen Sebeto und mündet schließlich in die Kette der vesuvianischen Küstenorte S. Giovanni a Teduccio, Portici, Resina, Torre del Greco, Torre Annunziata.

In Neapel ist nichts für die Ewigkeit gebaut, alles in fortwährender Umwälzung begriffen. Ein unsicherer, von Erdstößen leicht zu erschütternder Boden im Verein mit der rastlosen Tätigkeit einer ständig wachsenden Einwohnerschaft haben dafür gesorgt, daß im Stadtgebiet seit der Antike kein Stein auf dem anderen blieb. Von den Bauten der Griechen, Römer, Byzantiner ist so gut wie nichts auf uns gekommen; weniges aus dem Mittelalter, nicht viel mehr aus der Renaissance, am meisten noch aus dem Barock, und auch da wiederum aus der Spätzeit des Stils; bestimmend tritt die Bautätigkeit des 19. Jh. hervor, die nun zunehmend von der des 20. Jh. abgelöst wird. So erscheint die Baugeschichte Neapels als ein unaufhörlicher Zerfalls- und Umwandlungsprozeß, in dem kaum je ein einheitlicher Wille das Gewordene festgehalten, kein historisches Bewußtsein das Vergangene integriert hat. Improvisationsbegabt und ganz dem Reiz des Augenblicks hingegeben, sehen wir den Neapolitaner durch die Jahrhunderte damit beschäftigt, sein Stadtbild umzudekorieren: eine ungeheure Freilichtbühne, auf der das Alte obsolet, das Neue provisorisch wirkt und nur der alles überstrahlenden Natur des Golfes Dauer zukommt.

Am Beginn der Geschichte Neapels steht der Mythos von der Sirene Parthenope, die gleich ihren Schwestern nach der geglückten Durchfahrt des Odysseus den Tod in den Wellen suchte und deren Leichnam dann am nördlichen Ufer des Golfes an Land trieb. Siedler aus Rhodos sollen ihr ein prächtiges, alljährlich durch Stieropfer geehrtes Grabmal errichtet haben, das den Eingang des Hafens bewachte. Diese von Strabo referierte Tradition ist ganz sagenhaft; aber auch die im 7. Jh. v. Chr. von Cumae aus gegründete Palaeopolis hat sich bis heute nicht sicher nachweisen lassen. Die meisten Autoren suchen sie auf dem Pizzofal-

cone, ihre Hafenbucht in der Gegend der heutigen Piazza del Plebiscito; Gräberfunde in der Nähe der Via G. Nicotera ostwärts des Pallazzo Cellamare (1952) machen die Existenz einer frühgriechischen Nekropole im Tal zwischen Pizzofalcone und Vomero wahrscheinlich. Nach dem griechischen Seesieg über die Etrusker (474 v. Chr.) entsteht in der östlich angrenzenden Ebene die Neustadt Neapolis, deren planvolle Anlage die Lehren Hippodamos’ von Milet, des großen Städtebauers der griechischen Klassik, widerspiegelt.

Der Bauplatz erfüllte alle Forderungen der Theorie: ein leicht erhöhtes Plateau, an den Rändern gut zu befestigen; die Oberfläche so weit geneigt, daß das Regenwasser durch die Gassen zu Tal fließt und den Unrat der Stadt mit sich fortschwemmt. Ihr Umfang zu Ende des 5. Jh. v. Chr. läßt sich auf dem heutigen Stadtplan etwa folgendermaßen beschreiben: im Westen Via Mezzocannone (im 4. Jh. v. Chr. wurde der Hügel von S. Giovanni Maggiore einbezogen) — S. Domenico Maggiore — S. Agnello a Caponapoli (im 4. Jh. vorgerückt bis Piazza Bellini — Via S. Maria di Costantinopoli); im Norden die Hügelkante, die von S. Agnello — Via Longo — Via Settembrini — SS. Apostoli gegen die Piazza Cavour abfällt (deren Niveau damals ca. 10 m tiefer lag als heute); im Osten Via Oronzio Costa — Castel Capuano — Via Annunziata — Piazza Calenda — S. Agostino della Zecca; im Süden der obere Rand des Pendino von S. Agostino über SS. Severino e Sossio und Gesù Vecchio zur Via Mezzocannone. An mehreren Stellen haben sich Reste der griechischen Stadtbefestigung erhalten: in der Via Mezzocannone (Nr. 19, im Vestibül des Cinema Astra); auf der Piazza S. Domenico; auf der Piazza Bellini (es handelt sich um die Stadterweiterung des 4. Jh. v. Chr.); im Gebäude des Ospedale degli Incurabili (S. Maria del Popolo) südlich der Piazza Cavour; schließlich an der Piazza Calenda (vormals Piazza delle Mura Greche — man erkennt die starken Befestigungen der Porta Herculanensis oder Furcillensis).

Außerhalb der Mauern lagen im Nordwesten (Valle della Sanitär) die Neleropole, im Süden, etwa in der Linie Via Depretis / Corso Umberto, der Hafen und eine dazugehörige Vorstadt (pagus suburbicus).

Auf dem westlichen Küstenstreifen vom Pizzofalcone bis zum Posillipo entsteht in römischer Zeit eine Kette von

Lustvillen, deren berühmteste, die des Lukullus, sich mit ihren Gärten und Fischteichen von der Megaris (Castel dell’Ovo) über Chiatamone und S. Lucia bis zum Palazzo Reale hinüberzog. I. ü. scheint sich das Stadtbild unter der Herrschaft Roms (seit 326 v. Chr.) nur wenig verändert zu haben; war es doch gerade das Fortdauern griechischer Lebensart, Kunst und Wissenschaft, dem die Neapolis ihre Anziehungskraft auf gebildete Römer verdankte. So läßt das Forum der Römerstadt sich ohne weiteres mit der griechischen Agom identifizieren. Es lag an der Via dei Tribunali, etwas westlich der Via del Duomo, und umfaßte das Areal von S. Lorenzo Maggiore mit dem Gebäude der Curia (s. S. 174), die Piazza S. Gaetano, die westl. angrenzenden Häuserblocks und S. Paolo Maggiore, den einstigen Dioskurentempel. Unmittelbar dahinter, zwischen S. Paolo und der Via dell’Anticaglia, erhob sich das 11000 Zuschauer fassende Theater, in dem Nero als Schauspieler auftrat und von den Neapolitanern lautstark gefeiert wurde (s. S. 290). Westlich davon lag das Odeon, nördlich die großen Thermen; weitere Tempel vermutet man an den Stellen des Domes (Jupiter oder Apoll) und der Kirchen S. Giovanni Maggiore (Antinous), SS. Apostoli (Merkur), S. Gregorio Armeno (Ceres) und S. Maria Maggiore (Diana).

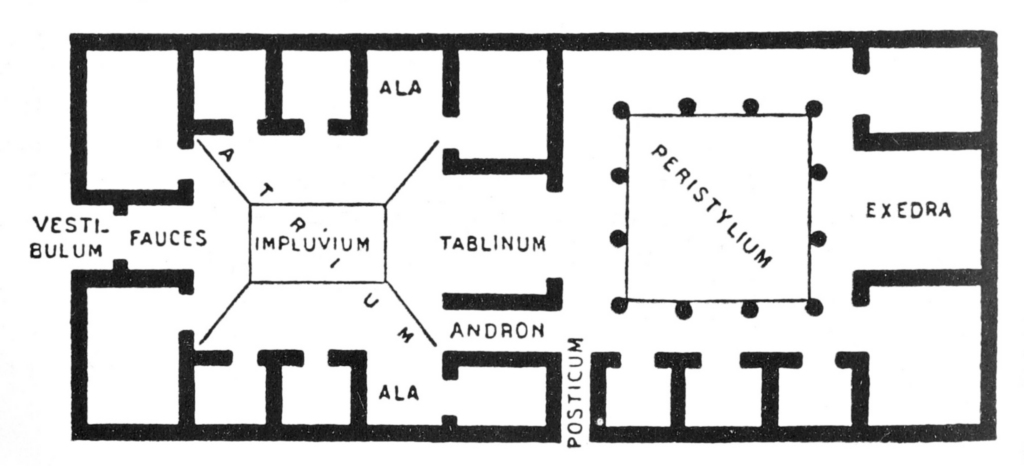

Wie ein Blick auf den heutigen Stadtplan zeigt, ist das alte Straßennetz praktisch intakt geblieben. Seine leicht von der Nordrichtung abweichende Orientierung entsprach der antiken Vorstellung, daß die Straßen sich nicht nach einer Haupthimmelsgegend öffnen sollten, in denen man den Ursprung der heftigsten Winde lokalisierte. Die Zahl der östlich-westlich laufenden Decumani war auf 3 beschränkt, um die schlechte Luft (»Malaria«) der im Osten liegenden sumpfigen Sebeto-Niederung soweit als möglich von der Stadt fernzuhalten. Die Hauptstraße — Decumanus Maior — heißt heute Via dei Tribunali; dem nördlich davon verlaufenden Decumanus Superior entspricht der Straßenzug Via della Sapienza — Pisanelli — Anticaglia — Donnaregina — SS. Apostoli, dem südlichen Decumanus Inferior die Via S. Biagio dei Librai — Vicaria Vecchia; die hier nach Osten abknickende Via Forcella bezeichnet den Anfang der Landstraße nach Herculaneum (Porta Herculanensis, s. o.). Sie werden rechtwinklig geschnitten von etwa 20 nicht weiter unterschiedenen, der frischen Seebrise Zutritt gewährenden Cardines.

Die heute so stark hervortretende Achse der Via del Duomo ist durch eine Verbreiterung des späten 19. Jh. entstanden; die ursprüngliche Breite der Straßen betrug, einer weiteren weisen Regel antiker Stadtbaukunst zufolge, nicht mehr als etwa. 6 m für die Decumani, 4 m für die Cardines — genügend zur Lüftung, doch zugleich Schutz gegen Sonne und Zugwind bietend; die Höhe der Häuser dürfte 10-12 m kaum je überschritten haben. Die derart ausgeschnittenen Häusergevierte, die Insulae, bilden bis heute die festen Zellen des Altstadtgefüges; in ihrem Innern sind alte und neue Paläste, Höfe und Gärten, Kirchen, Kreuzgänge und Konvente unauflöslich ineinandergewachsen, oft nur durch ein Seitenportal, einen niedrigen Hofdurchgang mit der Außenwelt kommunizierend.

Vergleicht man den historischen Bau des nachantiken Neapel mit demjenigen mittel-oder oberitalienischer Städte, so fällt zuallererst das Fehlen eines mittelalterlichen Zentrums ins Auge. Kein Stadtpalast, kein kommunaler Platz sind im Gewirr der Gassen auszumachen. Der Grund liegt in dem eigenartigen Verlauf der mittelalterlichen Stadtgeschichte: Gerade in der Mitte des 12. Jh., als im übrigen Italien allenthalben das Bürgertum sich zu emanzipieren und die Physiognomie seiner Städte zu formen beginnt, fällt Neapel unter die Herrschaft der Normannen — der ersten jener Kette fremdländischer Dynastien, die von nun an bis zur Einigung Italiens die Geschicke der Stadt in ihrer Hand behalten sollte. Die vorangehende Zeit aber, die eigentlich heroische Epoche des selbständigen Herzogtums Neapel (763 bis 1139), hat im Stadtbild überhaupt keine Spuren hinterlassen. Wir wissen nur, daß der antike Mauerring, durch Kaiser Valentinian III. (450-455) erneuert, nach Südwesten erweitert (Via Sedile del Porto — S. Maria la Nova — Donnalbina — Calata Trinità Maggiore — Gesù Nuovo — S. Pietro a Maiella) und von den byzantin. Statthaltern weiter befestigt, alle Stürme der Völkerwanderung überdauert hatte; in seinem Schutz bot Neapel noch immer das Bild einer »quasi graeca urbs«, deren soziale wie bauliche Strukturen sich nur allmählich mit christlich-mittelalterlicher Substanz zu durchsetzen begannen. Den Hauptplatz bildete wohl noch lange Zeit das alte Forum mit seinen in Kirchen umgewandel-

ten Tempeln und der Curia als dem Versammlungsort der Stadtoberhäupter. Der Palast der Herzöge lag auf dem Monterone, in der Gegend von SS. Marcellino e Pietro; zu seinen Füßen das Arsenal, die Basis der mächtigen Kriegsflotte, der die Aufgabe zufiel, Italiens tyrrhenische Küsten vor dem Zugriff der Sarazenen zu schützen (Seesieg bei Ostia, 839). Im Jahre 902 hören wir von einer neuen Stadterweiterung nach Südwesten, die das Gebiet zwischen S. Maria la Nova, Rua Catalana und S. Pietro Martire einschloß. Einzelne Kirchen und Klöster, auch Wohnhäuser, waren außerhalb der Mauern entstanden; die zwischen Südmauer und Hafen gelegene Junctum Civitatis wurde durch eine Vormauer (Muricinus) gesichert, in deren Schutz sich ein lebhaftes Geschäfts- und Handwerkerviertel (Borgo moricino) entwickelte.

Als eigentliche Zentren des städtischen Lebens erscheinen seit dem Ausgang der Antike die Seggi oder Sedili, auch Tocchi genannt (vom griechischen thokos = Sitz), offene Portiken oder Loggien, in denen die angesehensten Bürger eines Bezirks sich zur Beratung versammelten. Ursprünglich rein demokratische Selbstverwaltungsorgane, die sich aus den Bruderschaften (Phratrien) der griechischen Polis entwickelt hatten, nahmen die Seggi mit dem Aufstieg des Feudalismus immer stärker den Charakter aristokratischer Standesvertretungen an; die Familien der »Nobilità di Sedile« repräsentierten die oberste Schicht des städtischen Patriziats. Beim Regierungsantritt Karls I. von Anjou bestanden 6 große und 23 kleine Seggi; unter Robert d. Weisen war ihre Zahl auf 5 zurückgegangen. Der vornehmste war der Seggio di Nido oder Nilo (auch tocco maggiore, toccum capitis plateae) bei S. Angelo a Nilo, der um 1500 einen von Sigismondo di Giovanni entworfenen Neubau erhielt (s. S. 37 u. 568). Unterhalb von SS. Severino e Sossio, zwischen der Via Salvatore de Renzi und dem »Rettifilo«, befand sich der Sitz von Portanova, an der Via dei Tribunali der Seggio Capuano (2 Bögen der alten Loggia sind heute in der Front des Settecento-Palastes Via dei Tribunali 169 zu sehen); am Westabschnitt der gleichen Straße, zwischen S. Paolo Maggiore und S. Angelo a Segno, der Seggio della Montagmz, der zu Beginn des 14. Jh. den von Forcella in sich aufnahm; der Sedile di Porto lag ursprünglich in der gleichnamigen Straße unterhalb von S. Giovanni Maggiore, seit 1472 am Largo Medina.

Als gleichberechtigte Vertretung der unteren Schichten des Bürgertums (Zünfte, Gewerkschaften) wurde, nach langen Kämpfen, im 15. Jh. der Seggio del Popolo (»la Piazza«) anerkannt, zusammengesetzt aus den »Ottine« (achtköpfigen Räten) von 29 Stadtbezirken; sein Amtssitz befand sich an der alten Strada della Selleria bei S. Agostino della Zecca, später im dortigen Augustinerkonvent. Ein aus Bevollmächtigten der Seggi gebildeter Stadtrat, das Tribunale di S. Lorenzo, tagte seit altersher am Forum, im Konvent von S. Lorenzo Maggiore. Seggi und Tribunale bestanden und funktionierten bis in die Napoleonische Zeit; erst nach der Revolution von 1799 verfügte Ferdinand IV. die Auflösung dieser vielleicht ältesten gemeindepolitischen Institutionen des Abendlandes.

Der erste Herrscher, der nachhaltig in Neapels Verhältnisse eingreift, ist der Staufer-Kaiser Friedrich II.: Er befiehlt eine umfassende Erneuerung des (von Heinrich VI. geschleiften) Stadtmauerrings und macht die Stadt 1224 zum Sitz seiner Reichsuniversität, die alte Tradition der »docta Parthenope« zu neuem Leben erweckend.

Bedeutende Veränderungen vollziehen sich unter der Regierung der Anjou, die im Jahre 1266 Neapel in Besitz nehmen und zur Hauptstadt des Königreichs beider Sizilien erheben. Ihre großen gotischen Kirchenbauten (S. Eligio, S. Lorenzo, S. Maria la Nova, S. Domenico, Dom, S. Pietro Martire, S. Chiara, SS. Annunziata, S. Agostino) verleihen der Stadt einen neuen monumentalen Aspekt; seit 1279 entsteht am Hafen das Castel Nuovo, nach den Normannenburgen Castel dell’Ovo und Castel Capuano der dritte feste Punkt der Stadt; unmittelbar nördlich ein elegantes Adelsquartier, das gegen die Mitte des 15. Jh., im Konflikt zwischen Alfons V. von Aragon und Johanna II., kriegerischer Verwüstung zum Opfer fiel. Karl II. erweitert die Mauern nach Westen bis zur Port’Alba (Piazza Dante); Robert d. Weise läßt 1329 auf der Höhe des Vomero das Belforte (Castel S. Elmo) errichten. Der Hafen wird weiter ausgebaut, die Junctura Civitatis, die sich mit ihren Handelsniederlassungen aus allen Städten des Mittelmeers bis in die Gegend von S. Maria del Carmine erstreckt, endgültig in das Stadtgebiet einbezogen.

Das Wachstum der Stadt nach Osten setzt sich unter den Aragonesen fort, die 1484 den mit 22 Rundtürmen

bewehrten, z. T. noch erhaltenen Mauerzug S. Maria del Carmine (Forte dello Sperone) — Corso Garibaldi (Porta Nolana) — Piazza Umberto — Via Rosaroll — Porta Capuana — S. Giovanni a Carbonara — Porta S. Gennaro anlegen lassen. Ein anderer neuer Mauerabschnitt wird 1499-1501 am Westrand der Stadt gebaut, von der heutigen Piazza Dante entlang der Via Roma nach Süden laufend, um bei S. Brigida zum Castel Nuovo zurückzubiegen. Seit 1487 entfaltet Herzog Alfonso, der älteste Sohn Ferrantes I., eine glänzende Bautätigkeit: Jenseits des Castel Capuano, zwischen S. Caterina a Formiello und S. Pietro ad Aram, entsteht eine La Duchesca genannte prachtvolle Garten- und Villenanlage; auf dem östlich vorgelagerten Hügel von Poggio Reale errichtet der aus Florenz herbeigerufene Giuliano da Maiano ein in aller Welt berühmtes Lustschloß, das mit seinen bis zum Meer hinabreichenden Gärten den Höhepunkt quattrocentesker Villenbaukunst bezeichnet. Beide Anlagen sind spurlos verschwunden: die erstere wurde noch im Laufe des 16. Jh. zerstört und mit Wohnvierteln überbaut; die andere fiel als spanisches Kroneigentum im Laufe der Zeit fortschreitender Verwüstung anheim und wurde zu Beginn des 19. Jh. durch den städtischen Friedhof ersetzt, der sich heute noch dort befindet. Nicht viel besser erging es 2 kleineren Landvillen des Herzogs am Abhang von S. Potito (s. S. 349) und an der Chiaia (Spuren von dieser in dem Wohnhaus Largo Ferrandino 48, zwischen Via dei Mille und Riviera di Chiaia). Unausgeführt blieb das große Sanierungsprogramm, durch das Alfonso, auf das Muster der griechischen Straßenführung zurückgehend, seine künftige Residenz zur Idealstadt ummodeln wollte; die kurze Schilderung des Projektes durch Pietro Summonte (1524) bildet ein selten gewürdigtes Dokument zur Geschichte der Urbanistik im Zeitalter des Humanismus. Einen durchgreifenden Wandel des Stadtbildes bringt erst die Herrschaft der spanischen Vizekönige (seit 1504), welche die Macht des ländlichen Feudaladels brechen, die Aristokratie an den Hof ziehen und so die Entwicklung Neapels zur modernen Hauptstadt einleiten. Die anhaltende Prosperität läßt die Bevölkerung eruptionsartig anschwellen; im Laufe weniger Jahrzehnte bedecken sich die ehemals grünen Anhöhen im Westen der Stadt mit Häuservierteln. Seit 1533 sind neue Stadtmauern im Bau, die den

Pizzofalcone, die Höhen von Chiaia bis S. Maria Apparente und die Abhänge des Vomero (Monte Calvario, Montesanto) umschließen; außerhalb der Mauern bildet sich, allen Verboten zum Trotz, ein Kranz von Sobborghi (Vorstädten): im Westen Chiaia, im Nordwesten Avvocata und Pontecorvo, im Norden Vergini, im Nordosten S. Antonio Abate, im Osten Loreto. Der große Stadtplaner unter den Vizekönigen ist Don Pedro Alvarez de Toledo (1532-53), der mit dem seinen Namen tragenden Straßenzug (heute offiziell Via Roma genannt) dem neuen Neapel sein Rückgrat gibt. Durch einschneidende neue Steuergesetze verschafft er sich die Mittel, die verwahrlosten Straßen der Altstadtquartiere — »di poco decoro di si nobile città« — zu reinigen, zu begradigen und zu nivellieren, z. T. auch zu pflastern; in den neu entstehenden Vierteln werden breite Verkehrsadern angelegt (Via S. Lucia, Via Chiaia). Wo möglich sucht man Anschluß an das antike Straßennetz: So wird der Decumanus Inferior schnurgerade nach Westen fortgesetzt (Piazza Gesù Nuovo — Via D. Capitelli — Via P. Scura) und bildet nun jene erstaunliche, nahezu 2 km messende Straßenschlucht, die der Volksmund mit dem plastischen Namen Spaccanapoli (spaccare = spalten) belegt hat. Die anderen beiden Decumani freilich sind bereits durch Konvente und Kirchenbesitzungen blockiert, jene »isole sacrali«, deren ständige Vermehrung und Ausweitung bis heute eines der ernstesten Hindernisse jeder urbanistischen Initiative im Innern Neapels dargestellt hat. Die eigenen Bauunternehmungen der Vizekönige beschränken sich auf die Errichtung des (später wesentlich erweiterten) Palazzo Reale und eines neuen Universitätsgebäudes (Palazzo degli Studi, heute Museo Archeologico Nazionale).

Eine Kette sozialer und natürlicher Katastrophen, die Neapel im 17. Jh. heimsucht (1624 Hungersnot, 1631 Vesuv-Ausbruch, 1647 Masaniello-Revolte, 1656 Pest, 1688 Erdbeben), kann das Wachstum der Stadt nicht aufhalten. Westlich des Toledo wachsen über engmaschigem Schachbrettgrundriß die ursprünglich zur Ansiedelung von Soldaten bestimmten Quartieri auf. Ihre rationalistisch-großstädtische Wohnblockarchitektur wird bald auch in anderen Massenquartieren des Zentrums nachgeahmt. Ungepflasterte, konglomeratartig umbaute Hinterhöfe — die sog. fondaci, neapolitanisch »fúnneci« — dienen vielköpfigen Handwerker-

familien als Schlaf- und Arbeitsstätten; die Straßenfronten enthalten zu ebener Erde die charakteristischen bassi, fensterlose Einzimmerwohnungen, durch deren stets geöffnete Türen Bewohner wie Einrichtungsgegenstände unaufhaltsam ins Freie dringen. Gleichzeitig aber entfaltet sich, mit wachsendem Wohlstand des Bürgertums, jener spezifisch neapolitanische Sinn fürs Dekorative, dem das Straßenbild der Innenstadt seinen heute nur noch in verkommenen Überresten zu ahnenden farbigen Reiz verdankt. Stuck, Marmor und glasierte Majolika verleihen auch älteren Bauten außen wie innen ein neues Gesicht; »wie die tropische Vegetation indische Tempel überwuchert hat«, schreibt Carl Justi, »so bedeckt nun der Barockstil alles«. Eine Schule glänzend begabter Maler, die sich mit unbegreiflicher Leichtigkeit die Errungenschaften der Römer, Lombarden und Emilianer aneignen, erfüllen Kirchen und Paläste mit ihren Bildern und verbreiten den Ruhm Neapels als Kunststadt in Europa.

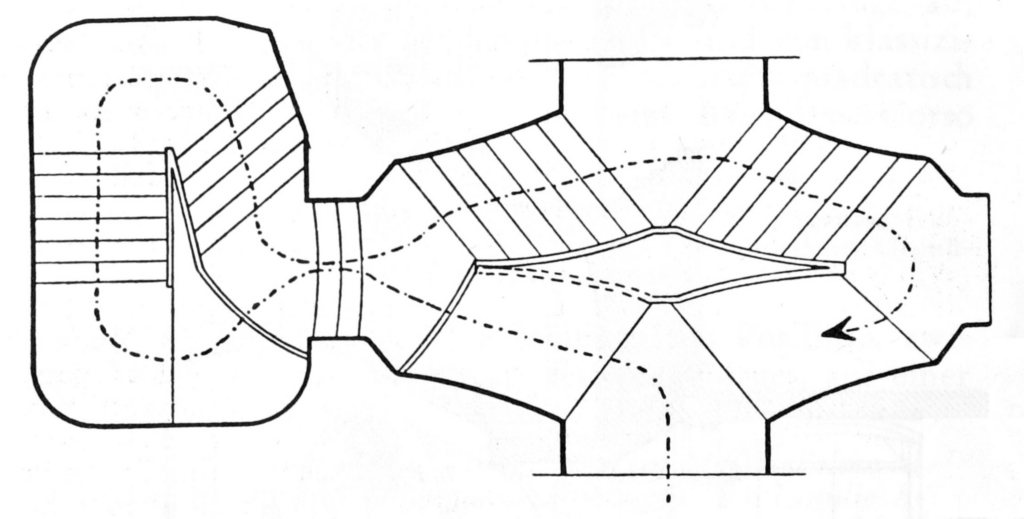

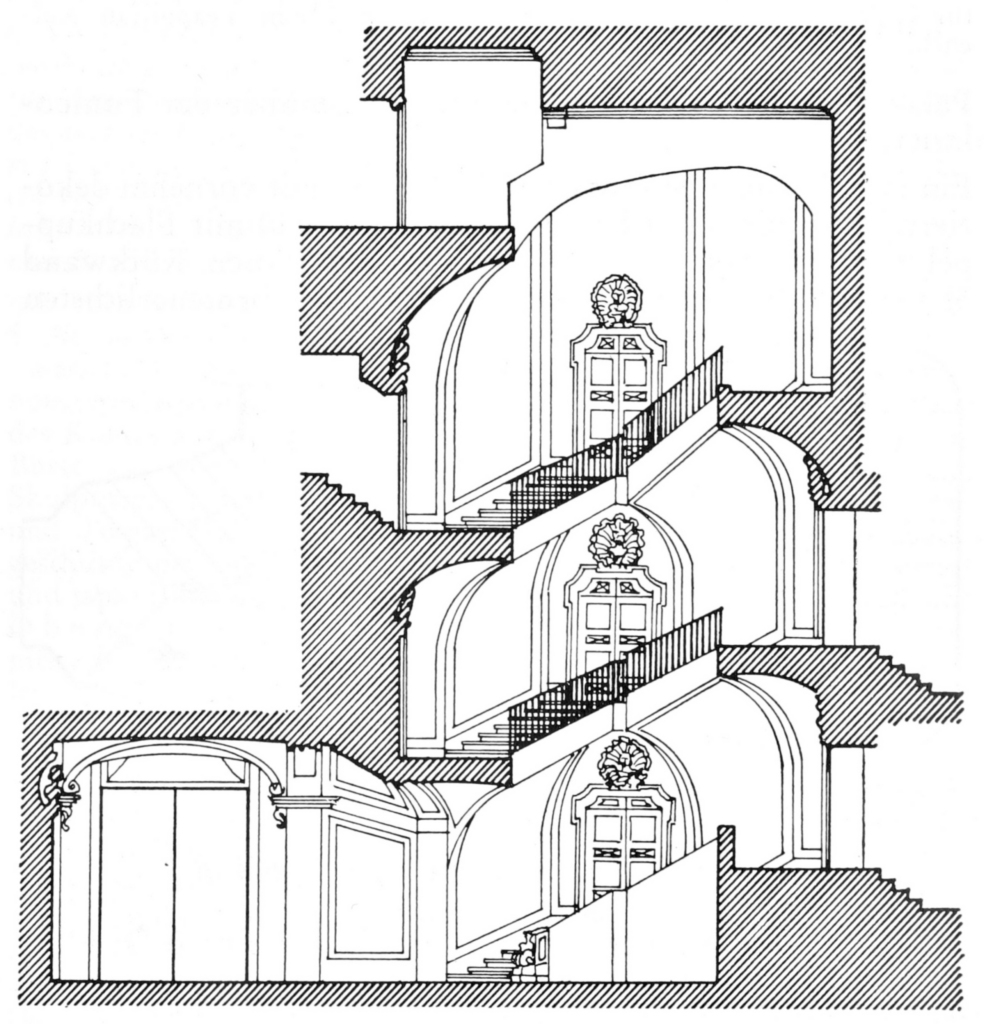

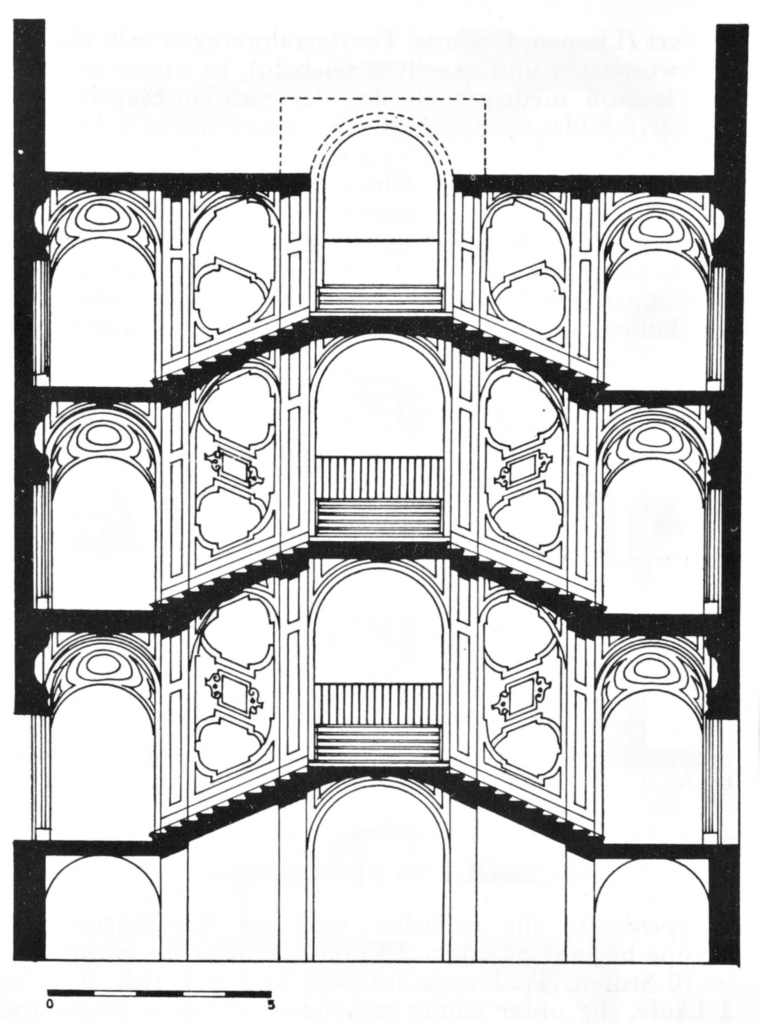

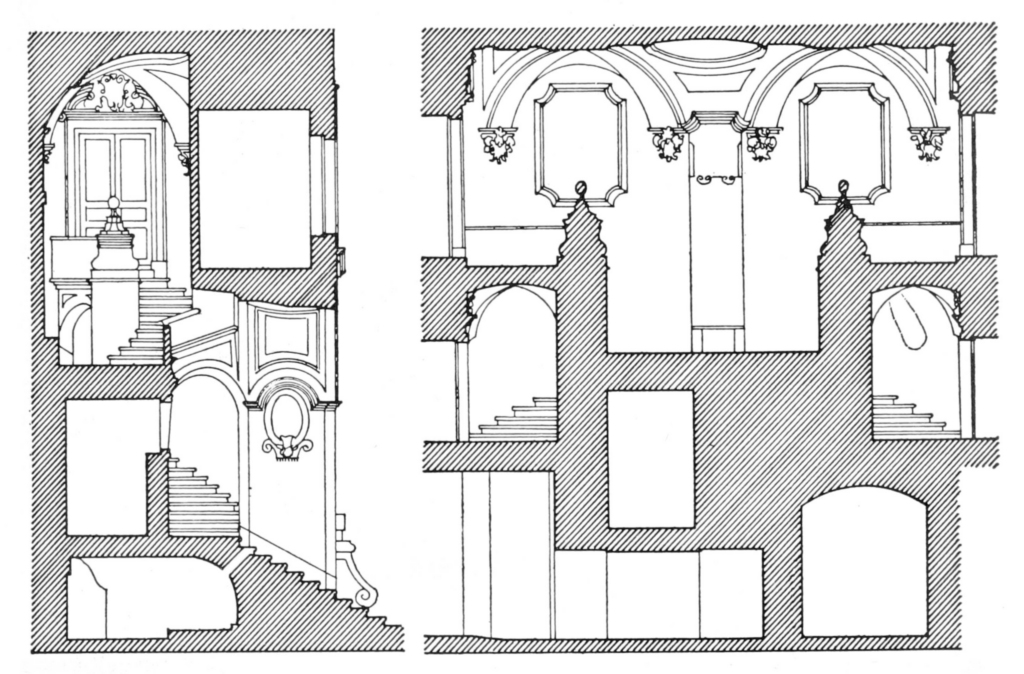

Adels-und Bürgerhäuser nehmen jetzt repräsentative Formen und Ausmaße an; das aufkommende Rokoko bereichert die Stadt um die skurrile Kulissenwelt ihrer Treppenhäuser. Es ist die erste eigene, nicht vom Hof importierte Kunst, die Neapel hervorgebracht hat — und zugleich die vollkommenste Absage an die zeitgenössische Ideologie von Fürstenmacht und Staatsräson. Ihr Gehalt ist ganz sinnlich-konkret, ihre tiefsten Interessen sind der Genuß der Welt und des eigenen Daseins: Lebenskunst eines Volkes, das nie (wie Florenz und Venedig) politisch mündig war, nie auch (wie Rom) ein historisches Erbe zu tragen hatte.

Erst unter der Herrschaft der Bourbonen (seit 1734) erhält das inzwischen mehrere Hunderttausend Einwohner zählende Neapel moderne öffentliche Bauten, die seinen Hauptstadtrang zum Ausdruck bringen. So entstehen das Teatro S. Carlo nahe dem königlichen Palast, der Albergo dei Poveri an der neu angelegten Via Foria, die riesigen Granili (Kornspeicher) am Osthafen (heute abgebrochen) und das Schloß von Capodimonte; die Via Toledo wird zwischen 2 monumentale Platzanlagen, das Foro Carolino (Piazza Dante) und das Foro Ferdinandeo (Piazza del Plebiscito), eingespannt; der Marktplatz des Hafenviertels (Piazza del Mercato) wird neu gestaltet; am Chiaia-Ufer entsteht der von Goethe bewunderte »unermeßliche Spaziergang« der Villa Reale (Villa Comunale). Ein französischer

Reisender aus der Mitte des 18. Jh., der Kammerpräsident Charles de Brosses, findet die Stadt zwar »zum Bersten übervölkert und fühlt sich vom Anblick des Pöbels »zum Brechen abgestoßen«, genießt aber auch »den Verkehr, das Zuströmen des Volkes, das nicht aufhörende Rollen der Equipagen, eine wirkliche Hofhaltung, die Lebensart und Prachtliebe der großen Herren: alles zusammen gibt Neapel das Schillernde und Lebendige, wie London und Paris es haben, Rom es durchaus entbehrt«.

Unter Joseph Bonaparte und Joachim Murat (1806-15) wird die das Valle della Sanità überbrükkende Verbindungsstraße nach Capodimonte gebaut (Corso Napoleone, heute Amadeo di Savoia), die Via Foria verbreitert und der Botanische Garten eingerichtet; in die Zeit der Bourbonischen Restauration fällt die Anlage der ersten modernen Höhen-und Aussichtsstraße, des kurvenreichen Corso Maria Teresa (heute Vittorio Emanuele), dessen Eröffnung Gregorovius miterlebt und mit unvergleichlicher Anschaulichkeit geschildert hat. Seine Worte mögen dem heutigen Reisenden einen Begriff davon geben, wie sich die Stadtlandschaft von Neapel vor dem Aufkommen des motorisierten Straßenverkehrs dem Spaziergänger darbot: »Seit dem 18. Mai 1853 ist landeinwärts noch eine Straße für die Bewegung des Volkes eröffnet worden, die Strada Teresa, von dem jetzigen Könige angelegt und zu Ehren seiner Gemahlin so genannt. Sie führt in einer Parabole um das Castel Sant Elmo durch Hügel und Täler über den Vomero und mündet dann auf die Chiaia. Reiter, zu Pferd, auf Eseln und Maultieren, sprengen darauf einher, und Scharen von Fußgängern durchziehen die Anlage, zumal an den Sonn-und Festtagen. Es scheint, als habe das Leben dieser ungeheuren Stadt sich durch die Berge ein neues Bett gewühlt, um sich dann vom Vomero wieder auf die Chiaia zu ergießen... Hier wechseln die Ansichten der Stadt, des Golfs, der Berge und Inseln mit jeder Wendung des Weges, mit jedem Hügel und Tal; man weiß nicht wohin schauen, in diese blauen Meeresfernen, auf dieses lichtumflossene Amphitheater der Stadt, oder in jene üppigen Gärten mit heitern Villen und auf jene malerischen Gruppen von Pinien, Palmen und Zypressen ... Das ungefähr würde unser Auge nacheinander festhalten: Castel Sant Elmo mit seinen weißen Mauern auf gelbbraunen Felsen, von Kakteen

und Aloe umwuchert, von grünen Ranken umschlungen; Gärten in der Tiefe, nun an einer Schenke vorüber, welche ganz in Weingewinden begraben liegt; wieder braune wüste Tuffelsen; ein Tal von Zitronen-, Tulpenbäumen, Granaten, ein narkotisch süßer Duft überall; wieder eine Vorstadt mit städtischem Getriebe; wieder freie, lachende Hügel, Blicke auf Landhäuser; eine Schlucht mit Kaktus und Palmen; ein plötzlicher Blick auf die Stadt zur Linken, auf den Golf, auf Capri; ein Hain von Pinien, über welchem der Vesuv in dem zartesten Violett schwebt. Wieder eine wilde Felsenpartie; darauf Gärten mit bizarren Landhäusern mit offenen Hallen. Eine ländliche Szene, Hirten, welche Ziegen treiben ... ach, wer kann alle jene schönen Bilder nennen!« Seit 1860, dem Jahre der Vereinigung mit dem italienischen Königreich, zeigt die städtebauliche Entwicklung Neapels ein doppeltes Gesicht. Auf der einen Seite eine stetig anschwellende Expansionsbewegung, die zur Bildung immer neuer Vororte führt, während moderne Verkehrsmittel (Seilbahnen, Untergrundbahnen) die einzelnen Teile des Stadtgebietes enger aneinanderbinden; die Hügel (Pizzofalcone, Posillipo) werden von Straßentunneln unterminiert; durch die Innenstadt ziehen sich neue Verkehrsadern, so vor allem der das Straßenmuster des alten Zentrums schräg durchschneidende »Rettifilo« (Corso Umberto I.) zwischen Bahnhof (Piazza Garibaldi) und Piazza del Municipio, der Corso Garibaldi vom Bahnhofsplatz zum Hafen und die verbreiterte Via del Duomo; der Corso Vittorio Emanuele wird durch die Via Salvator Rosa an den Toledo angeschlossen, mit der Via Tasso auf den Posillip hinaufgeführt; Via Parteriope und Via Caracciolo bilden die neue Uferlinie der westlichen Viertel. Die Kehrseite dieses imponierenden Wachstums liegt im Verfall jener in Jahrhunderten gewachsenen vorindustriellen Großstadtstruktur, deren auf Handwerk und Kleinhandel, Fischfang und Gartenkultur gegründetes Wirtschaftssystem unter den Bedingungen der modernen Welt zum Absterben verurteilt ist. Unaufhaltsam sinken weite Zonen der Altstadt zu Elendsquartieren herab, das lebensvolle Durcheinander geht in einen Zustand allgemeiner Verwahrlosung über, die nichts Malerisches mehr an sich hat. So liegt über dem Bild des moder-

nen Neapel als einer äußerlich prosperierenden Hafen- und Industriestadt doch auch ein Zug von Resignation; die Spontaneität des südlichen Daseins scheint gebrochen, das berühmte »Straßenleben« ist tot, der Glanz der Volksfeste ist erloschen oder wird nur künstlich am Leben erhalten. In den letzten Jahren des 2. Weltkriegs wurde Neapel von schweren Luftangriffen heimgesucht und wie keine andere Großstadt Italiens in seiner monumentalen Substanz dezimiert; der Wiederaufbau der Nachkriegsjahre hat erstaunliche Energien freigesetzt, zugleich aber wahre Exzesse der Bauspekulation entfesselt, die das Panorama des Golfes für immer beschädigt haben. Um so mehr wird der Kunstfreund die Leistungen der Denkmalpflege- und Museumsbehörden bewundern, denen Neapel die Rettung und Sicherung großer Teile seines unermeßlichen Kunstbesitzes zu danken hat.

Normannen

1130 ROGER 1097-1154

1154 WILHELM I. 1120?-1166

1166 WILHELM II. 1152-1189

1189 TANKRED ?-1194

Staufer

Friedrich I. Barbarossa

1194 HEINRICH VI. 1165-1197 oo Konstanze

1198 FRIEDRICH II. 1194-1250

1250 KONRAD IV. 1228-1254

1254 MANFRED 1231-1266

Konradin 1252-1268

Anjou

1265 KARL I. 1226?-1285

1285 KARL II. 1248-1309

1309 ROBERT d. Weise 1275-1343

Johann v. Durazzo

Karl v. Kalabrien 1298-1328

1343 JOHANNA I. 1326-1382

Ludwig v. Gravina

Aniou-Durazzo

1381 KARL III. 1345-1386

1386 LADISLAUS 1376-1414

141 JOHANNA II. 1371-1435

René v. Lothringen

Aragon

Ferdinand I. v. Aragon

1442 ALFONS I. 1385-1458 (von Johanna II. adoptiert; als König v. Aragon Alfons V.)

Johann II. v. Aragon

1458 FERDINAND I. (Ferrante) 1423-1494 oo Johanna

1494 ALFONS II. 1448-1495

1495 FERDINAND II. (Ferrandino) 1469-1496

1496 FEDERICO 1452-1504

Spanien (Haus Aragon)

(Johann II. v. Aragon)

1503 FERDINAND III. d. Kath. 1452-1516 (als König v. Spanien ab 1512 Ferd. II./V.)

Maximilian I. (Dt. Kaiser)

Johanna v. Kastilien oo Philipp I. d. Schöne

(Haus Habsburg)

1516 KARL V. 1500-1558 (Dt. Kaiser, als König v. Spanien Karl I.)

1556 PHILIPP II. 1527-1598

1598 PHILIPP III. 1578-1621

1621 PHILIPP IV. 1605-1665

1665 KARL II. 1661-1700

Maria Theresia oo Ludwig XIV v. Frankreich

Ludwig Dauphin v. Frankreich

(Haus Bourbon)

1700 PHILIPP V. oo Elisabeth Farnese 1683-1746

Österreich

(Haus Habsburg)

1713 KARL III./VI. 1685-1740 (Dt. Kaiser, letzter männlicher Habsburger)

Bourbon von Neapel

1734 KARL I. 1716-1788 (als König v. Spanien ab 1759 Karl III.)

1759 FERDINAND IV. 1751-1825 (ab 1815 FERDINAND I.)

1799 Repubblica Partenopea (Januar-Juni)

1806 JOSEPH BONAPARTE 1768-1844

1808 JOACHIM MURAT 1771-1815

Rückkehr der Bourbonen

1825 FRANZ I. 1777-1830

1830 FERDINAND II. 1810-1859

1859 FRANZ II. 1836-1894

Königreich Italien

Kirchen, Klöster, Oratorien und einzeln stehende Kapellen werden hier in alphabetischer Reihenfolge nach ihren gebräuchlichsten Namen (im allgemeinen dem Namen des Titelheiligen) aufgeführt. Wer sie besichtigen will, muß sich mit der Tatsache vertraut machen, daß die Öffnung der kleineren Pfarr- und Klosterkirchen meist auf die Zeit der Frühmesse, zwischen 6.30 und 8.30 Uhr, beschränkt ist; nur die Hauptkirchen bleiben tagsüber zugänglich (Mittagsschließung von 12 bis 16 oder 17 Uhr). Von den zahlreichen Oratorien und Privatkapellen der alten Stadtviertel werden einige von Laienbruderschaften (Congreghe) betreut, die sich am Sonntagmorgen, oft auch nur an bestimmten Festtagen, dort versammeln; viele andere sind wegen Baufälligkeit oder allgemeiner Verwahrlosung dauernd verschlossen.

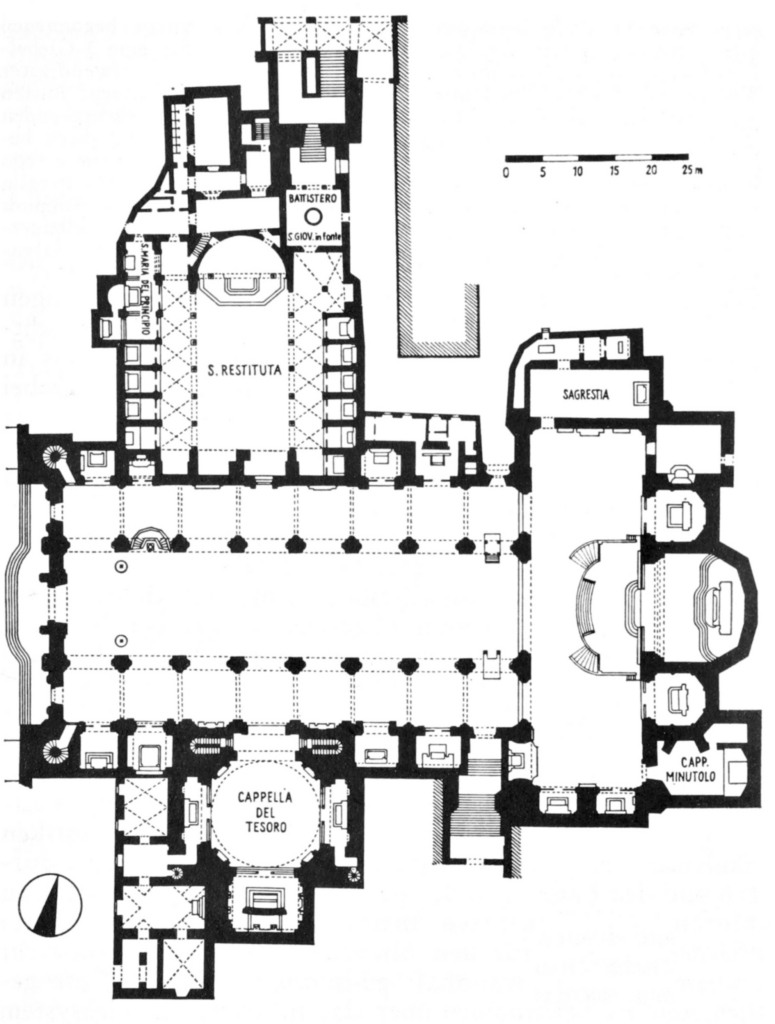

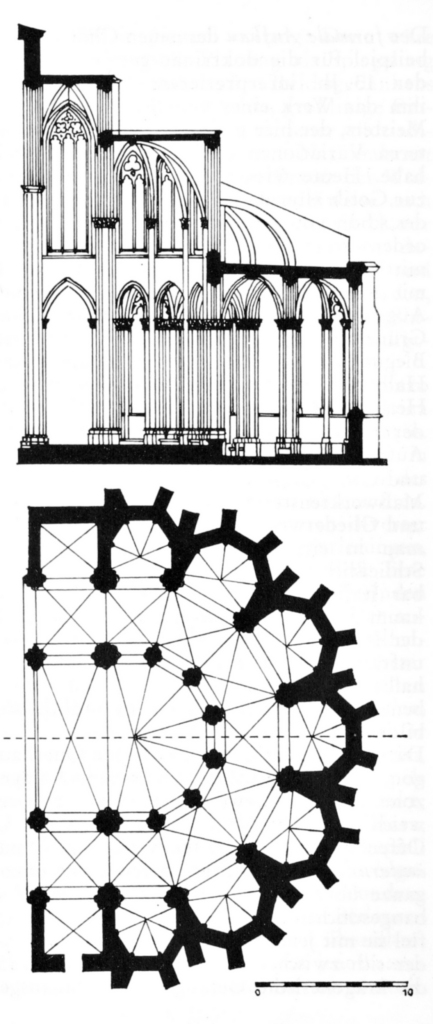

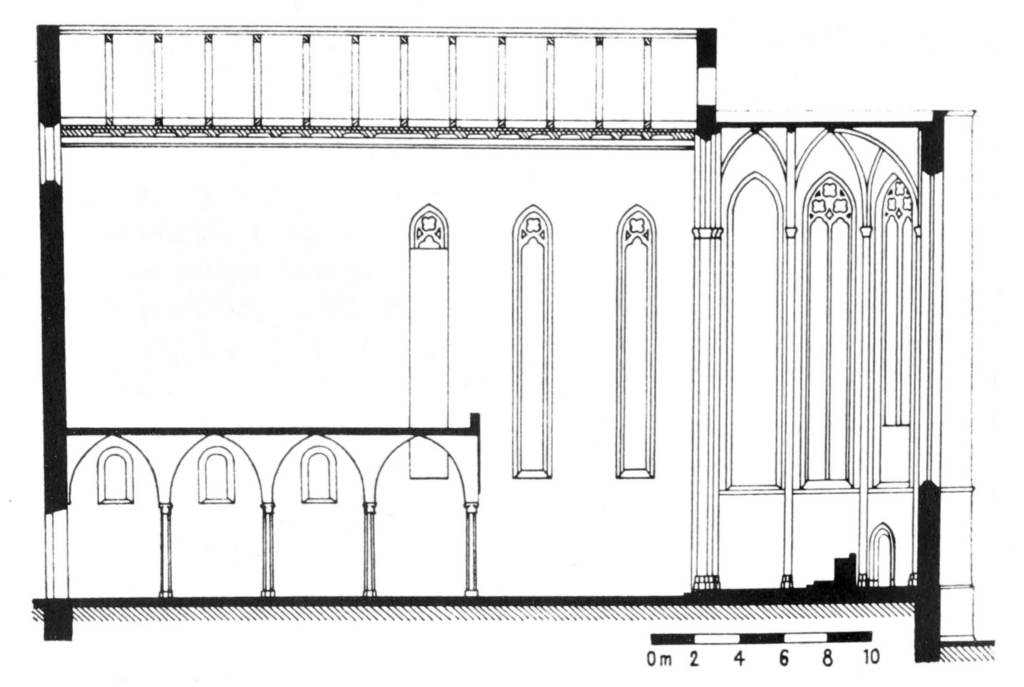

Die interessantesten Leistungen des Kirchenbaus in Neapel gehören 3 weit auseinanderliegenden Epochen an: der frühchristl.-byzantinischen, der gotischen und der des Barock. In den Zwischenzeiten ist wenig Bemerkenswertes entstanden.

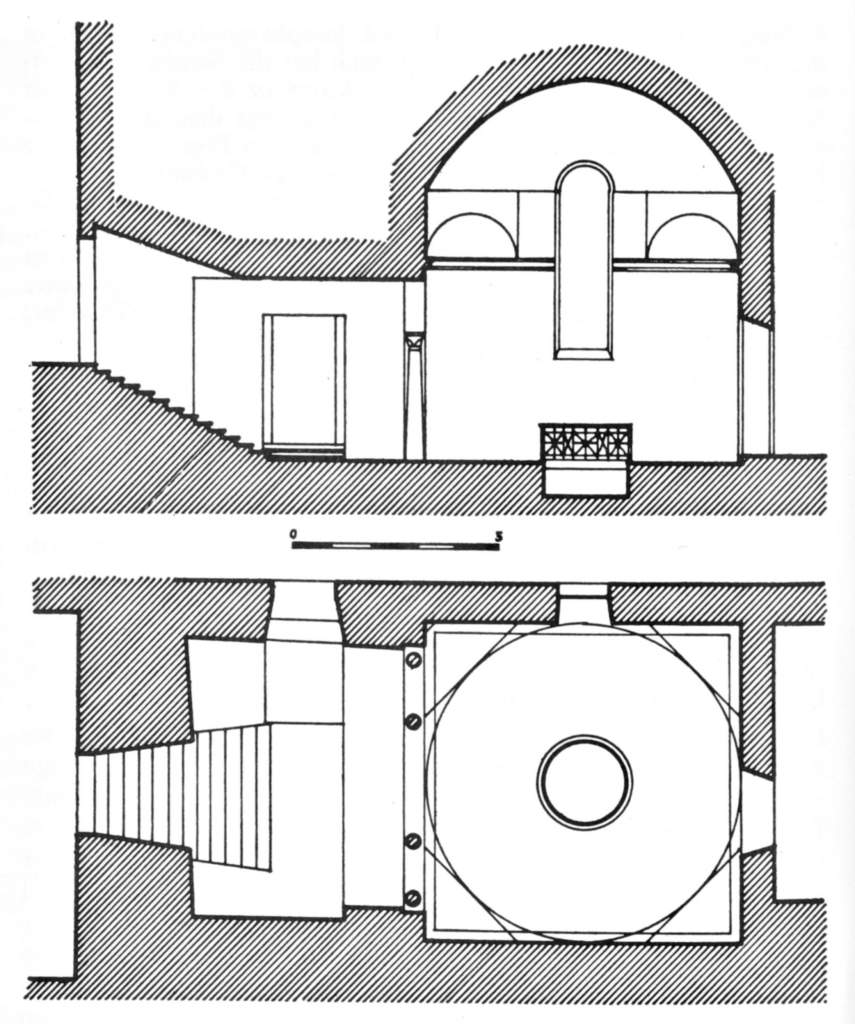

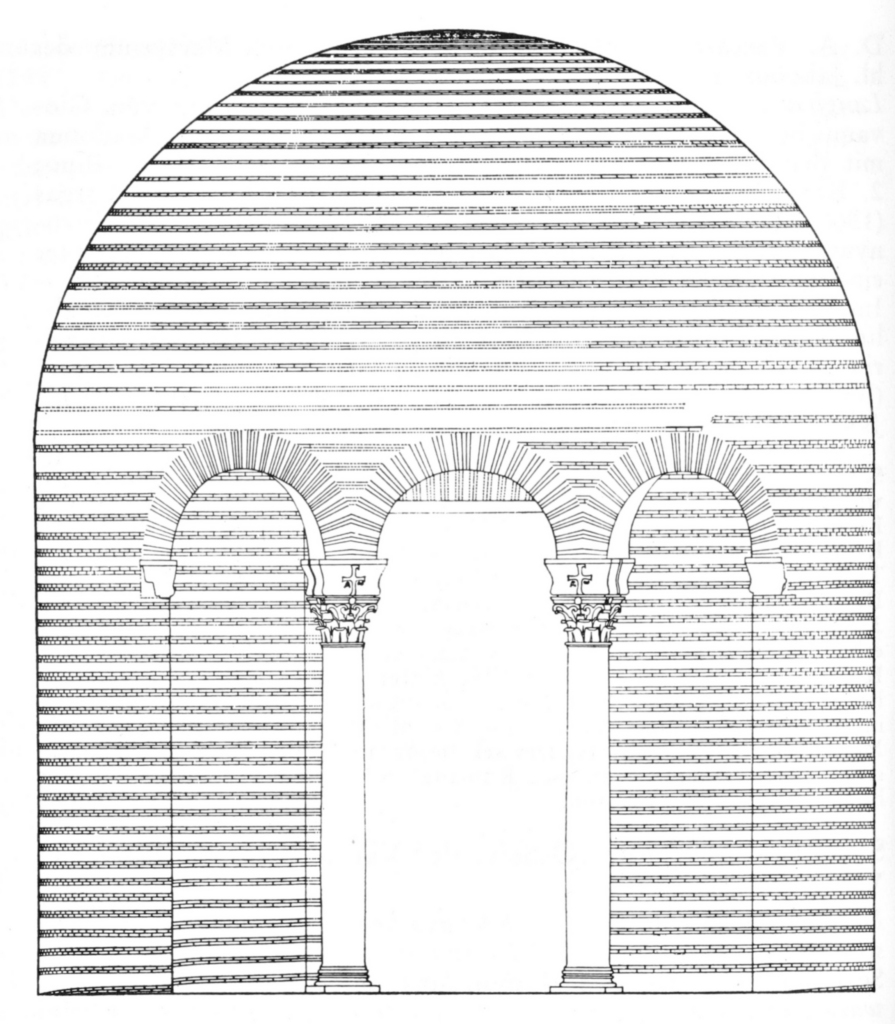

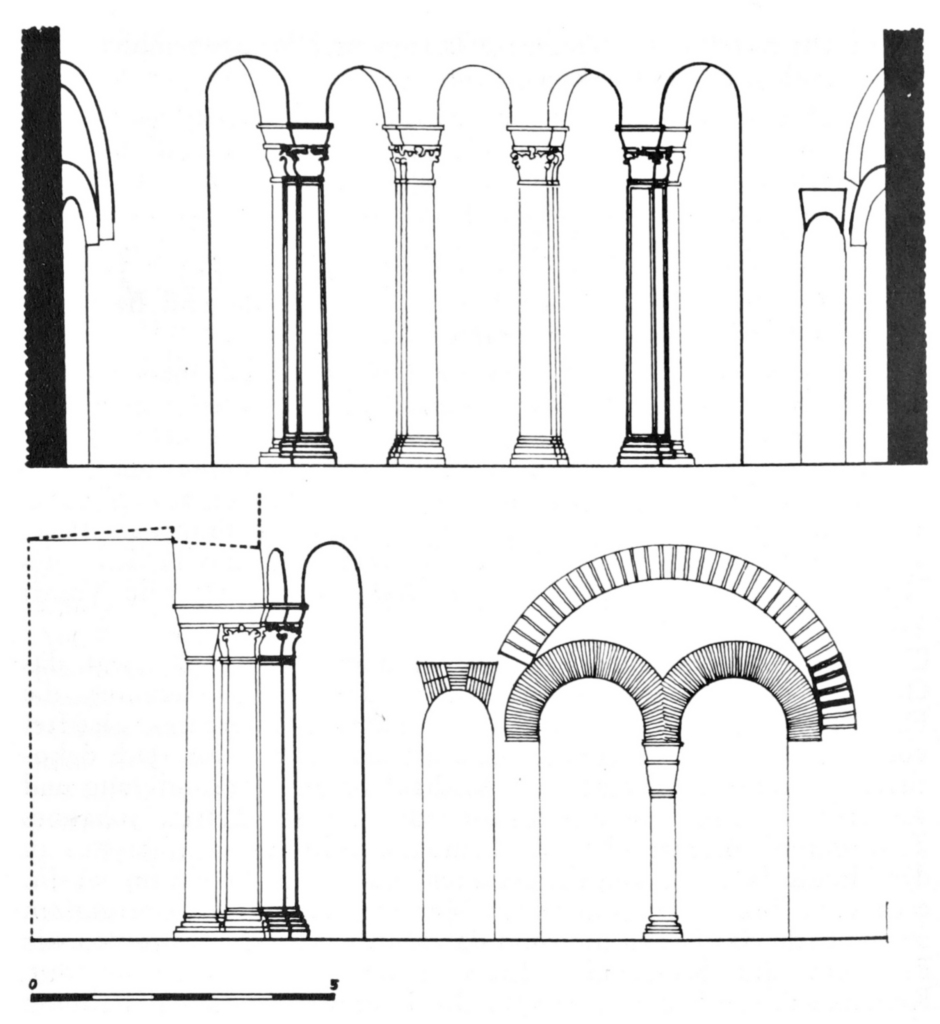

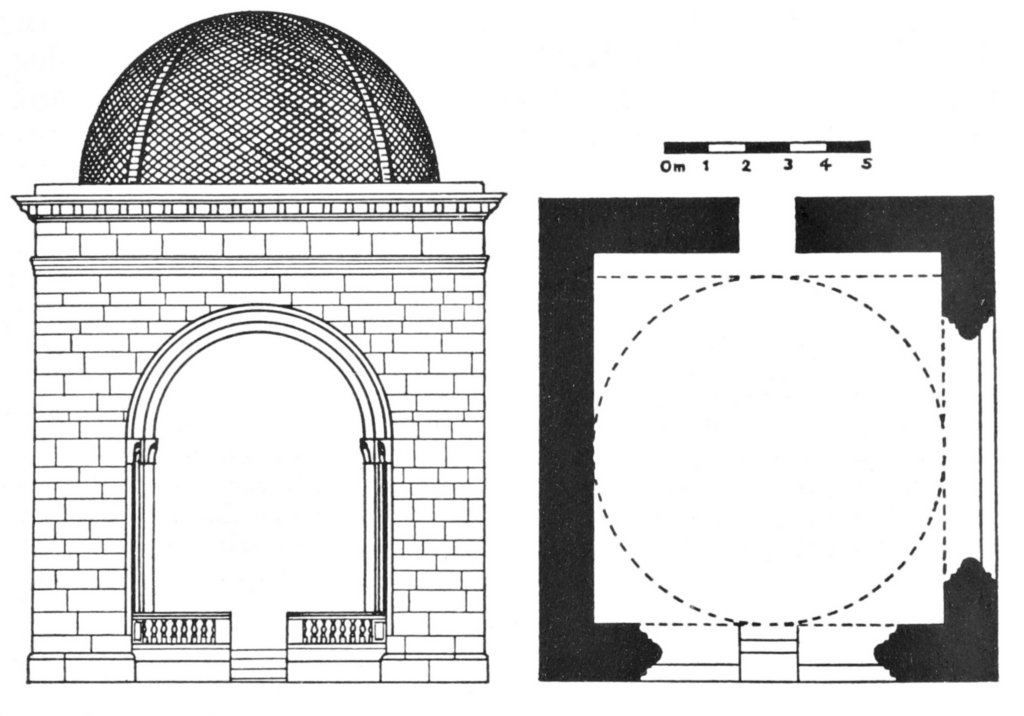

Eine roman. Architektur scheint es kaum gegeben zu haben; die Bauten der Renaissance, soweit noch sichtbar, zeigen nur selten eigenständige Züge; die Hauptleistungen des Klassizismus liegen auf dem Gebiet des Wohnbaus. Als eine spezifisch neapolitan. Schöpfung der frühchristl. Zeit gilt die von Arkaden durchbrochene Apsis (S. Gennaro extra moenia, S. Giorgio Maggiore, S. Giovanni Maggiore). Für den Kuppelbau über quadratischem Grundriß bietet das Dombaptisterium ein frühes Beispiel; der Typus der byzantin.

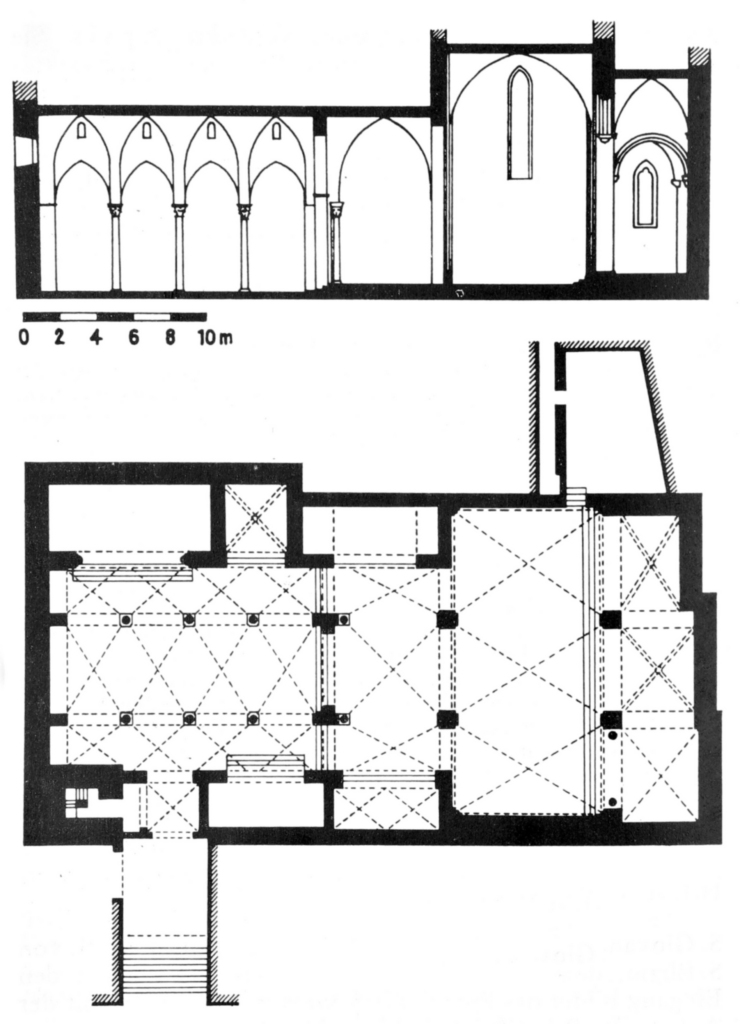

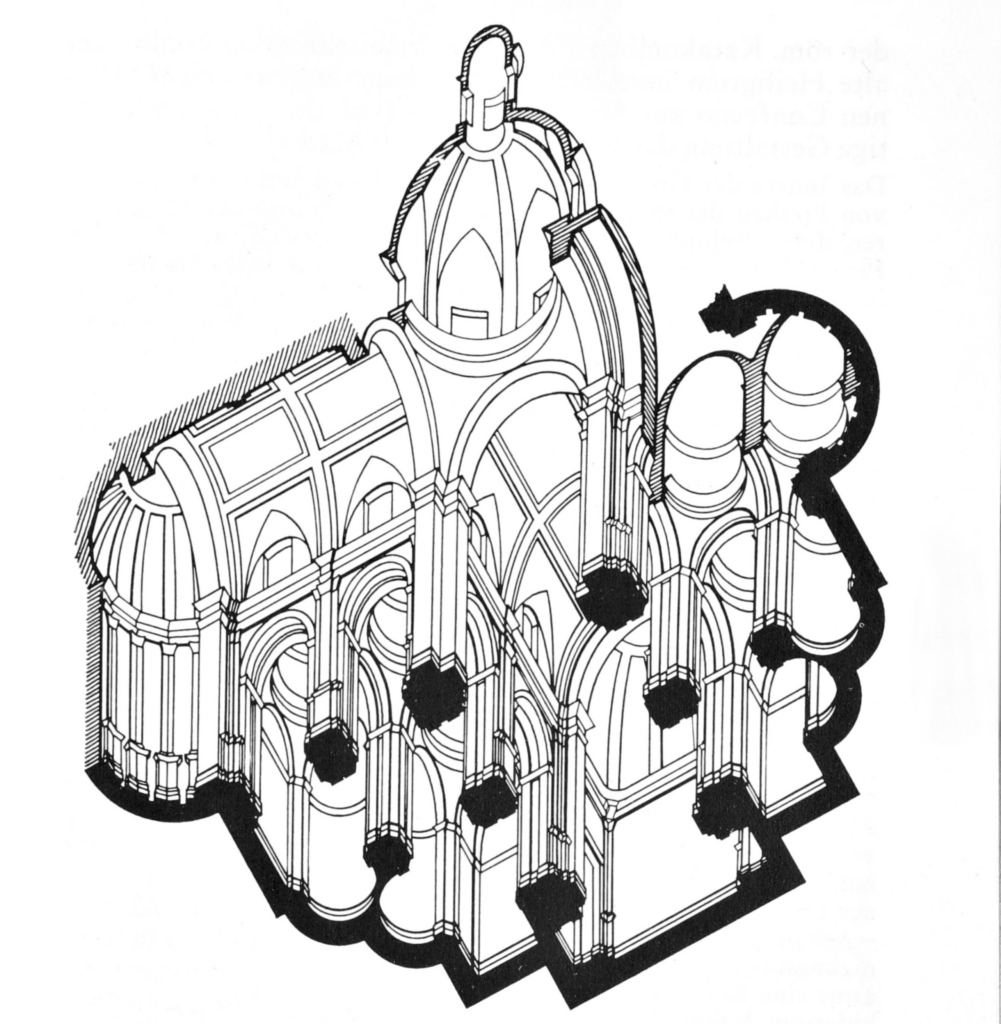

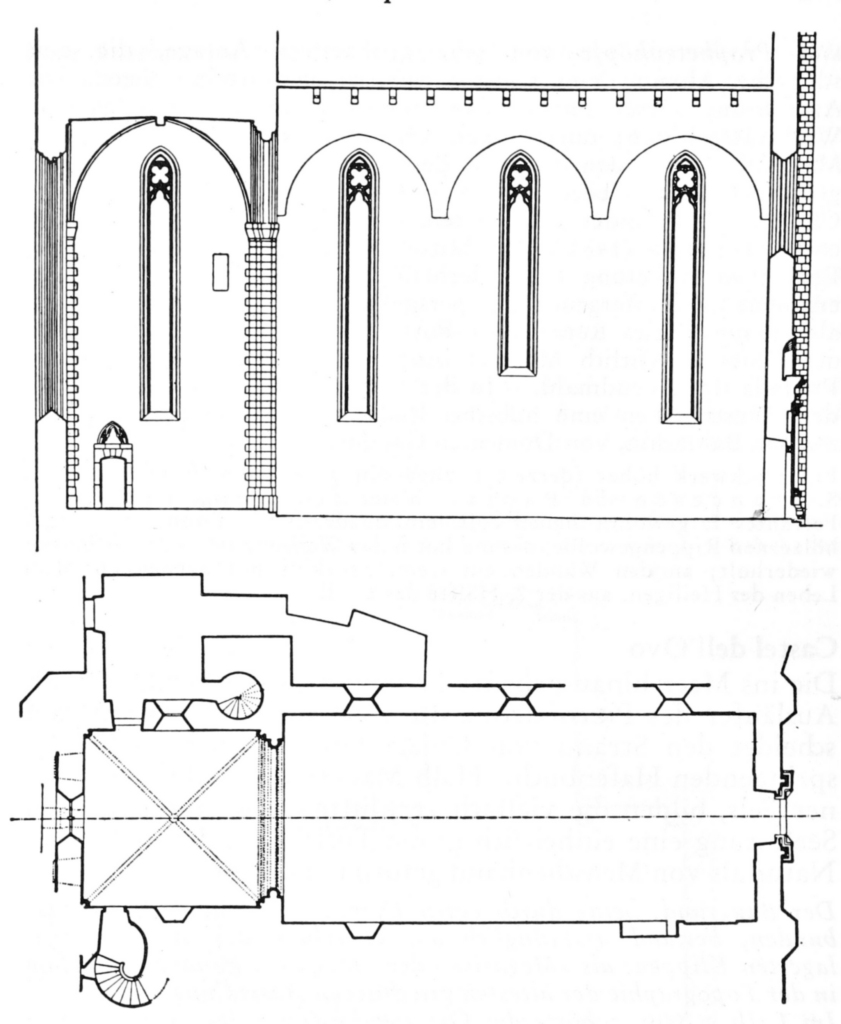

Kreuzkuppelkirche hat sich nur in seiner mittelalterl. Version erhalten (Capri, S. Costanzo). Die Gotik hat ihre charakteristischen Formen einmal in der Basilika mit holzgedecktem Mittelschiff und kreuzrippengewölbten Seitenschiffen entwickelt (S. Eligio, S. Lorenzo I, S. Domenico, Dom), zum anderen im flachgedeckten 1schiffigen Saalbau (S. Lorenzo II, S. Maria del Carmine, S. Pietro Martire, S. Chiara).

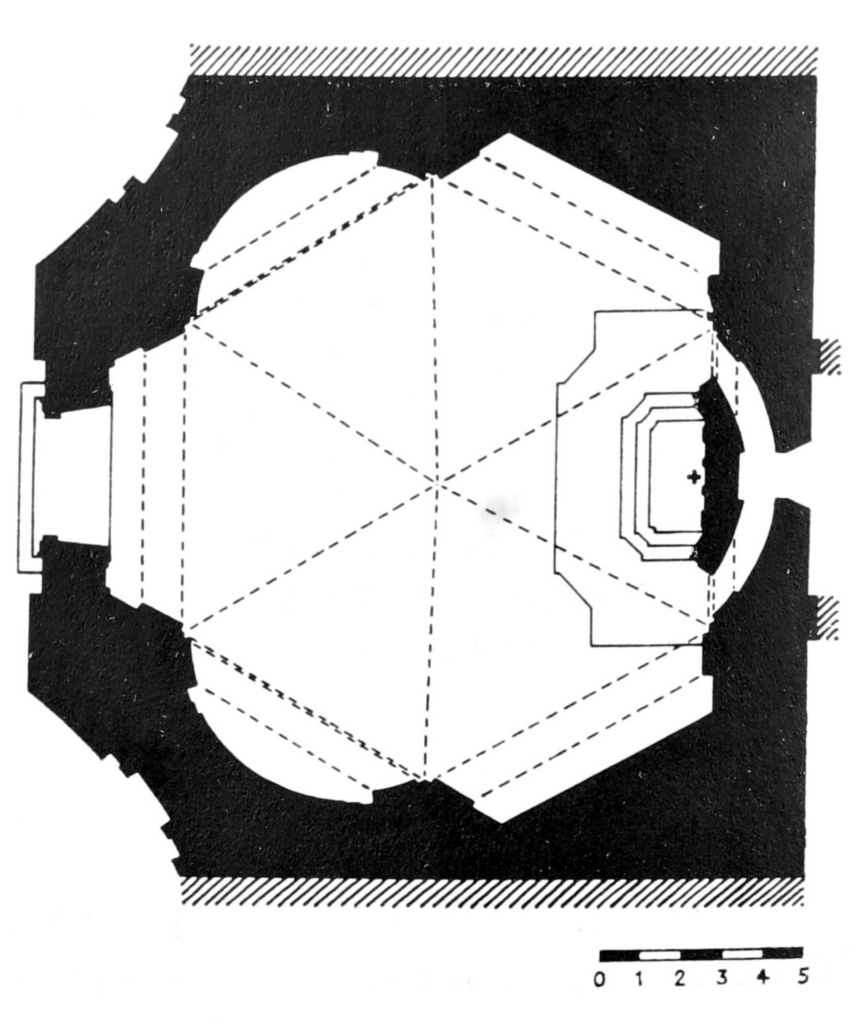

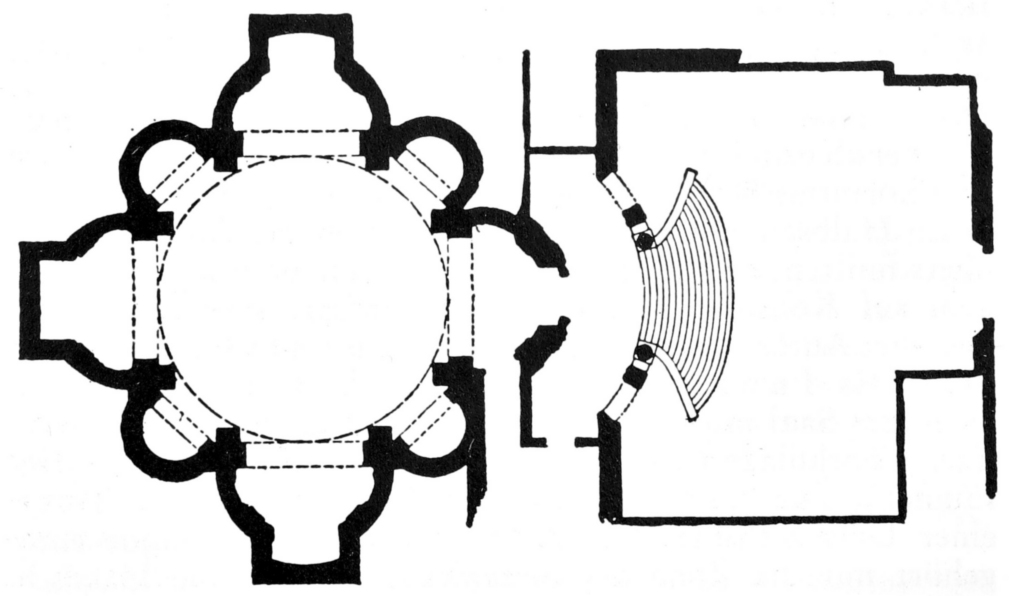

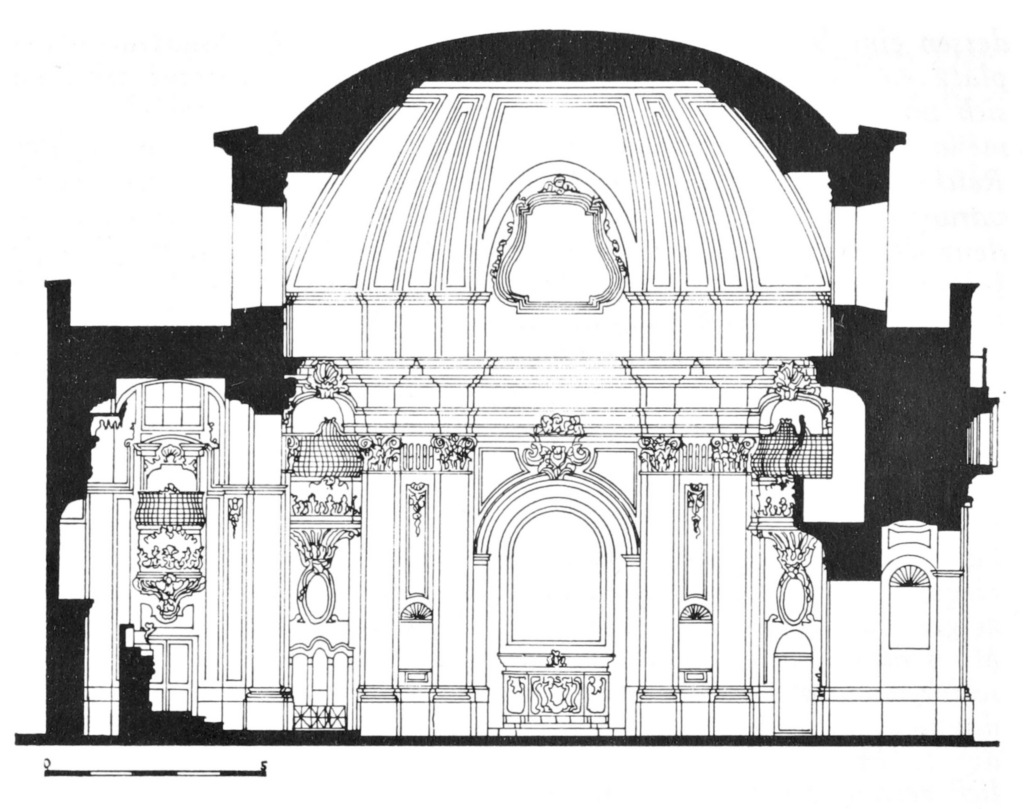

Im Barock hebt sich aus der Vielzahl der Typen und Gattungen eine besondere Neigung zum zentralen (»griechi-

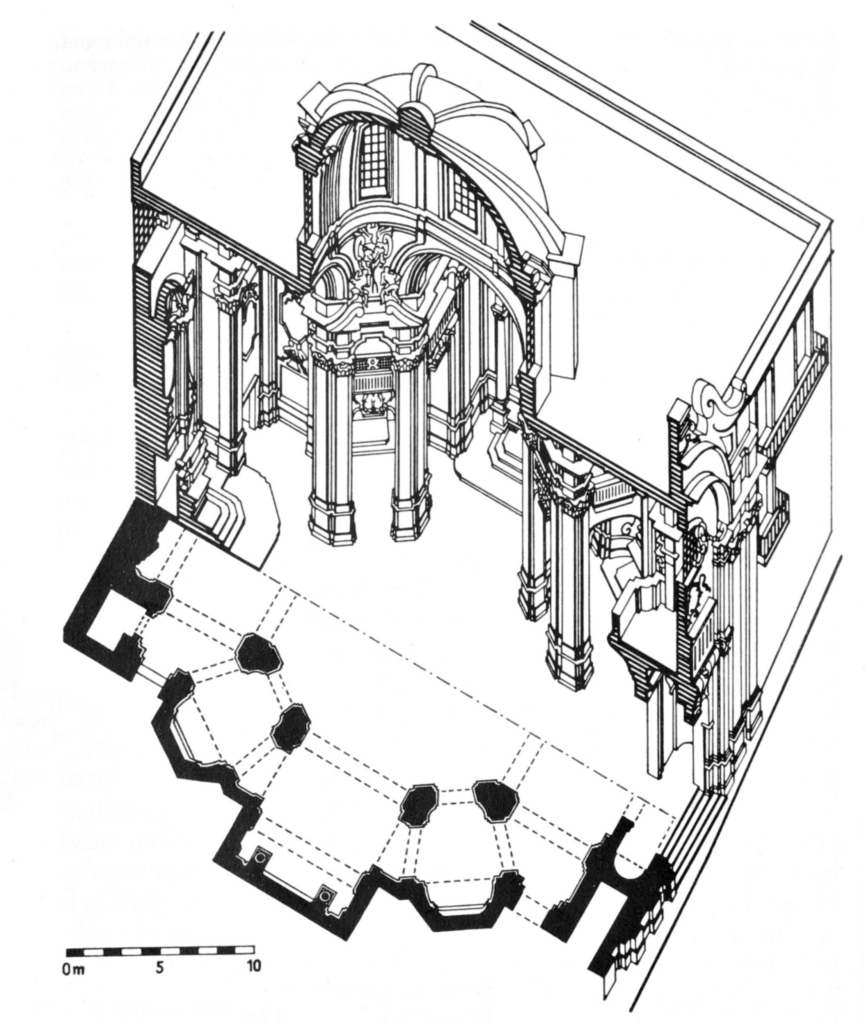

schen«) Kreuzbau heraus: gegen 1600 »wiederentdeckt«, wird er von da an mit wunderlicher Zähigkeit festgehalten und durch alle möglichen Kombinationen mit dem Längsbau hindurchgerettet. Die klassischen Muster schuf Francesco Grimaldi in der Tesoro-Kapelle des Domes (Zentralkuppel über 4 kurzen Tonnenarmen) und in der 1622 begonnenen, heute verschwundenen Kirche 8. Francesco di Paola a Porta Capuana (Hauptkuppel auf 4 Pfeilern, tonnengewölbte Kreuzarme und Nebenkuppeln in den Eckräumen — zur Vorgeschichte vgl. Gesù Nuovo und S. Maria della Sanità).

Dem ersten Typus folgen, mehr oder minder frei, im 17. Jh. S. Giuseppe dei Vecchi, Trinità delle Monache, Ascensione a Chiaia, S. Maria della Vittoria und S. Maria dell’Aiuto; im 18. Jh. S. Maria del Divino Amore, S. Maria della Colonna, Madonna del Rosariello, S. Francesco all’Arco Mirelli, S. Giuseppe dei Nudi, S. Tomaso a Capuana, S. Raffaele und S. Croce al Mercato. Zur zweiten Gruppe gehören im 17. Jh. S. Giorgio Maggiore und S. Maria Maggiore, im 18. Jh. S. Maria Apparente und S. Pasquale, im 19. Jh. noch die Immacolata Concezione a Pizzofalcone. Als Abwandlung dieses Typus ist der 4-Pfeiler-Bau mit horizontal unterteilten Eckräumen (Coretti) anzusehen: S. Teresa a Chiaia und S. Maria dei Monti, Concezione a Montecalvario und SS. Giovanni e Teresa. Die Tendenz zur Mischung von Längsund Zentralform zeigt sich weiterhin in zahlreichen Ovalbauten: S. Sebastiano, S. Carlo all’Arena, S. Maria della Sanità (Kreuzgang), S. Maria Egiziaca a Forcella, S. Maria di Caravaggio, S. Vincenzo dei Paoli, S. Pietro in Ischia Porto. Aufmerksamkeit verdient ferner das häufige Auftreten 2geschossiger Vorhallenfassaden (Hauptbeispiele: S. Gregorio Armeno, S. Sebastiano, S. Potito, Ascensione a Chiaia, S. Giovanni Battista); eine sehr reizvolle lokale Variante stellt schließlich die Treppenvorhalle dar (S. Maria della Stella, S. Maria della Sapienza, Gesù delle Monache, S. Giuseppe del Ruffo und Madonna del Rosariello).

Hauptsehenswürdigkeiten: S. Angelo a Nilo, Brancaccio-Grab (Michelozzo/Donatello), S. 38 — S. Anna dei Lombardi, Renaissance-Skulpturen (Santacroce, Giov. da Nola, Kossellino, B. da Maiano, Mazzoni), S. 44 ff. — SS. Annunziata (Vanvitelli), S. 52 — Ascensione a Chiaia, Altarbilder S. Angelo a Nilo, Grabmal des Rinaldo Brancaccio: Mariä Himmelfahrt (Donatello) S. Anna dei Lombardi, Beweinung Christi: Kopf des Joseph von Arimathia (G. Mazzoni)

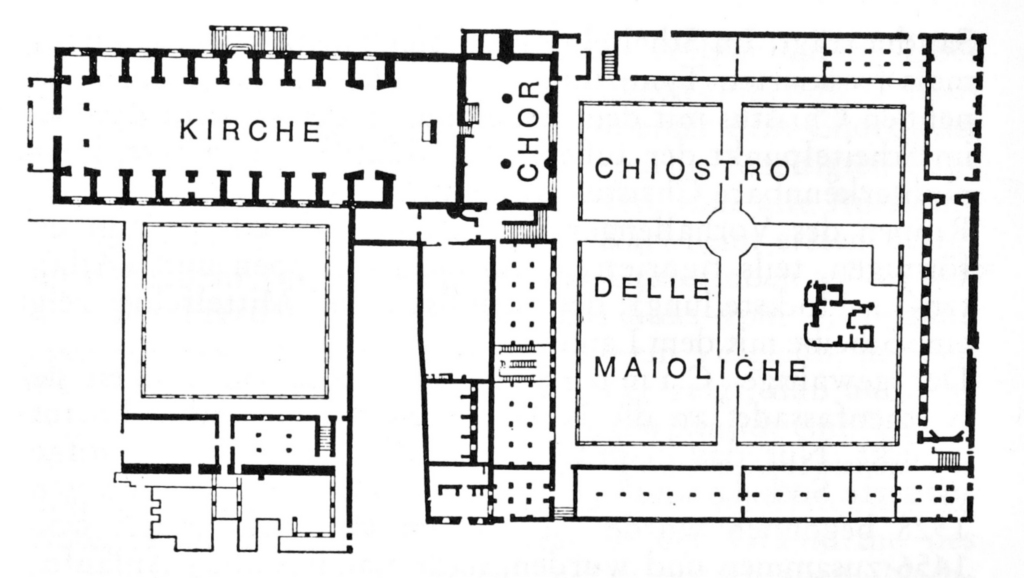

(Giordano), S. 64 — S. Chiara (14. Jh.), S. 71; Anjou-Gräber (Tino di Camaino u. a.), S. 77 ff.; Chiostro delle Maioliche (D. A. Vaccaro), S. 83 — Concezione a Montecalvario (D. A. Vaccaro), S. 87 — S. Domenico Maggiore, Osterleuchter (Tino di Camaino), S. 97; Altarbilder (Tizian, Caravaggio), S. 96 f. — S. Filippo Neri (Dosio), S. 104; Fresko (Giordano), S. 106 — S. Francesco di Paola (Bianchi), S. 110 — Dom, S. Restituta: Madonnenmosaik (14. Jh.), Reliefplatten (12./13. Jh.), S. 118; Baptisterium: Mosaiken (5. Jh.), S. 120; Succorpo (Malvito), S. 122; Schatzkapelle: Fresken und Altarbilder (Domenichino, Lanfranco, Ribera), S. 127 f. — Gesù Nuovo (Valeriani), S. 137; Fresko (Solimena), S. 141 — S. Giacomo degli Spagnuoli, Grabmal Don Pedro di Toledo (Giov. da Nola), S. 145 — S. Giovanni a Carbonara, Freitreppe (Sanfelice), S. 153; Kapellen und Grabmäler des 15. und 16. Jh., S. 155 ff. — S. Gregorio Armeno (17. Jh.), S. 169 — S. Lorenzo Maggiore (13./14. Jh.), S. 173; Grabmal Katharina von Österreich (Tino di Camaino), S. 178 — S. Maria di Donnaregina (14. Jh.), S. 192; Grabmal Maria von Ungarn (Tino di Camaino), S. 195; Fresken (Cavallini u. a.), S. 197 — S. Maria Egiziaca a Pizzofalcone (Fanzago), S. 200 — S. Maria del Parto, Grabmal Sannazzaro (Montorsoli, Ammannati), S. 215 — S. Maria della Stella, Altarbild (Caracciolo), S. 226 — S. Martino (Certosa), Histor. Museum: Tavola Strozzi, Weihnachtskrippen, S. 231, 234; Belvedere, S. 231; Kreuzgang (Dosio/Fanzago), S. 234; Gemäldegalerie (Rosa, Ribera, Giordano), S. 235; Skulpturensammlung (Tino di Camaino, P. Bernini), S. 237; Kirche: Fresken, Altarbilder (Lanfranco, Ribera, Stanzione, Caracciolo, Reni), S. 238; Schatzkapelle: Fresko (Giordano), Altarbild (Ribera), S. 242 — Monte della Misericordia, Altarbilder (Caravaggio, Caracciolo, Giordano), S. 246 f. — Nunziatella (Sanfelice/Mura), S. 251 — S. Paolo Maggiore (Grimaldi), S. 254; Fresko (Solimena), S. 255 — S. Pietro a Maiella, Deckenbilder (Preti), S. 260 — Capp. Sansevero, Skulpturen (Corradini, Queirolo, Sammartino), S. 267 f.

S. Agnello Maggiore (auf dem Hügel von »Caponapoli«‚ südostwärts des Nationalmuseums) heißt nach einem neapolitan. Heiligen des 6. Jh. Die Gründungsgeschichte des im Mittelalter bedeutenden Klosters reicht ins 9. Jh. zurück; der Bau der Kirche wurde zu Anfang des 16. Jh. erneuert, im 18. Jh. innen umgestaltet. Schon seit Jahrzehnten wegen Baufälligkeit geschlossen, wurde die Kirche im 2. Weltkrieg von Bomben schwer getroffen und bildet heute eine unzugängliche Ruine.

S. Agostino degli Scalzi (S. Maria della Verità; am Vico lungo di S. Agostino, schräg gegenüber von S. Teresa degli Scalzi, auf einem der südl. Ausläufer des Hügels von Capodimonte)

Im 16. Jh. war der Grund noch unbebaut; inmitten eines Olivenhains hauste ein Einsiedler, der eine kleine Marienkapelle betreute. Gegen Ende des Jahrhunderts erhielt er Zuzug durch einige Mönche von S. Agostino della Zecca, welche die aus Spanien eingeführte Barfüßerregel angenommen hatten. Man errichtete einen kleinen Konvent und anschließend, in der 1. Hälfte des 17. Jh., die heute bestehende Kirche.

Architekt war Giacomo Conforto, der kurz zuvor die benachbarte Theresianerinnenkirche (S. 276) begonnen hatte. Der Bautypus ist der gleiche wie dort; die Zahl der Seitenkapellen hat sich auf 3 vermindert; dafür sind in die trennenden Wandpfeiler kleine Zwischenkapellen eingelassen, die mit den großen kommunizieren und so eine rhythmisch bewegte Folge von Nebenräumen bilden, wie Confortos Lehrer oder Vorbild Francesco Grimaldi sie etwa in S. Maria della Sapienza entwickelt hatte. Erfreulich gut hat sich die urspr. Stuckdekoration erhalten, die immer noch die von Dosio (S. Filippo Neri) eingeführten Hochrenaissancemotive ausbeutet; in der Kuppel die leichteren, eleganteren Formen des Settecento; Zwickel und Tonnenarme des O-Teils klassizistisch (jetzt alles weiß übertüncht).

Die Kirche enthält 2 bedeutende Werke des »Cavaliere Calabrese« Mattia Preti: in der 1. Kapelle links eine figurenreiche Madonna von Konstantinopel (1656), gegenüber, in der 1. Kapelle rechts, die dramatisch großartige Rettung des hl. Franz von Paola aus Seenot, mit der himmlischen Erscheinung der Hl. Dreifaltigkeit.

Die seitlichen Bilder ebendort (die hll. Hieronymus und Nikolaus von Tolentino) sind von Agostino Beltrano (1649). — In der 2. Kapelle rechts eine Huldigung Luca Giordanos an Veronese: Der hl. Thomas von Villanova verteilt Almosen an eine schwungvoll aufgebaute Gruppe von Armen und Siechen; in Lichtwolken schwebende Engelchen halten derweilen seinen Bischofsstab. — Von demselben eine herrliche, aus rauchiger Atmosphäre sich konkretisierende Engelsvision des hl. Nikolaus von Tolentino am rechten Querschiffaltar (1658). — In der Kapelle rechts vom Chor eine durch dicke Staubschichten unkenntlich gewordene Goldgrundmadonna des 15. Jh.; links daneben ein schönes kleines Madonnenbild Stanziones, das stark von Tizian, viell. auch Lorenzo Lotto inspiriert erscheint. — An der Rückwand der Apsis Verkündigung und Heimsuchung von Giacomo del Pò (1693); an den Seitenwänden Anbetung der Hirten und Könige von dem Solimena-Schüler

und -Nachahmer Andrea d’Aste (1710). — Schöne Marmoraltäre und Grabmäler. — In einem Nebenraum der Sakristei Lünettenfresken mit Bildern aus der Geschichte der Barfüßeraugustiner (um 1600).

S. Agostino della Zecca oder Maggiore (an der gleichnamigen Straße, die vom »Rettifilo« zur Via Vicaria Vecchia aufsteigt)

Gegenüber (Nr. 58) der Palast der königlichen Münze (Zecca), 1681 errichtet und im 18. und 19. Jh. restaur.

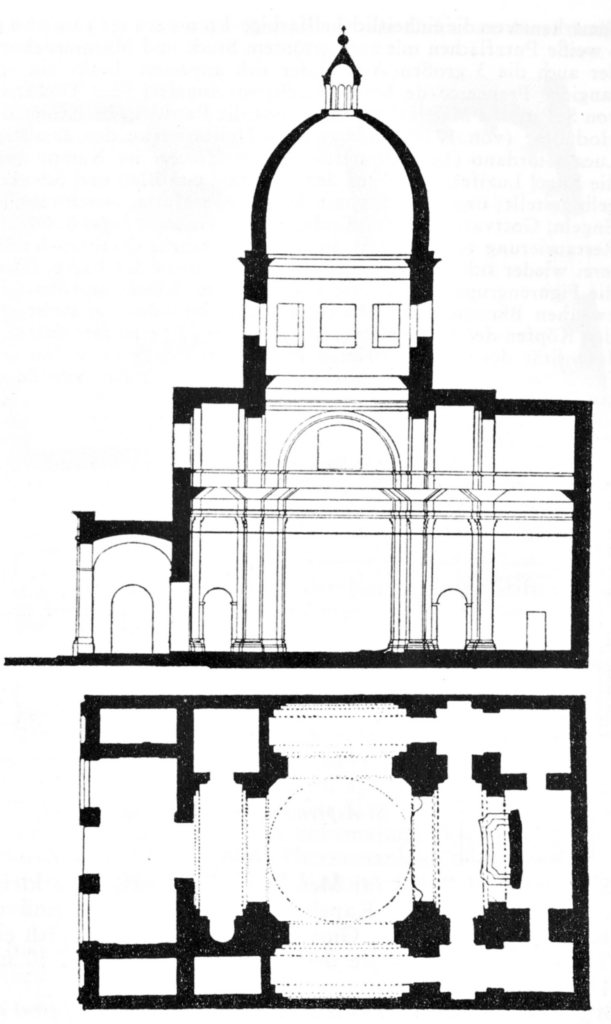

Seit normannischer Zeit befand sich an dieser Stelle ein Nonnenkloster‚ das 1259 an die Augustiner überging. Nachdem Karl I. von Anjou den Mönchen weiteren Baugrund für die Vergrößerung ihres Konvents gestiftet hatte, wurde 1301 unter aktiver Förderung Karls II. eine neue, zunächst der Maria Magdalena geweihte Kirche begonnen; die Klosterhauten waren schon 1300 so weit gediehen, daß das Generalkapitel des Ordens sich hier versammeln konnte. Das heute stehende Kirchengebäude, in dem die Grundmaße des Trecento-Baues fortzuleben scheinen, entstand 1641-97 nach einem Entwurf Bartolomeo Picchiattis; erst 1761 fügten Giuseppe di Vita und Giuseppe Astarita Querschiff und Chor hinzu; 1780 endlich erhielt die Eingangsfassade ihre Dekoration.

Unter dem terrassenartig aufgehöhten Vorplatz zieht sich eine Ladenfront mit Rustika-Gliederung und hübscher Rokoko-Balustrade in der Art F. Sanfelices entlang. Der rechts vor der Eingangsfront stehende kompakte Glockenturm stammt noch von Picchiatti: ein gebautes Architektur-Musterbuch, in dem die 4 klassischen Ordnungen — toskanisch, dorisch, ionisch, korinthisch — in ihren Rustika-Versionen vorgeführt werden. Das Innere ist eine Pfeilerbasilika von wahrhaft imposanter Wirkung. Das saalartig abgeschlossene Mittelschiff ist durch pilasterbegleitete korinthische Vollsäulen mit verkröpftem Gebälk gegliedert; die Fenster schneiden als Stichkappen in das Tonnengewölbe ein. Über den Seitenschiffsjochen liegen längsovale Kuppeln von sonderbarer Bildung: In den vom Fußring aufsteigenden Zylinder ist eine Art Kreuzgewölbe eingesetzt, dessen Scheitel von einer kleinen ovalen Laterne durchbrochen wird. — Erst wenn man sich dem Presbyterium nähert, bemerkt man, daß ein wenigstens rudimentäres Querschiff existiert: Das Chorjoch ist von hochgezogenen Abseiten mit laternengeschmückten Hängekuppeln flankiert. Im Mittelschiff sind Chorjoch und Apsis zu einer räumlichen Einheit zusammengezogen, indem eine

einzige parabolisch ansteigende Kuppelschale, die unmittelbar an die Tonne des Langhauses anschließt, beide Teile überwölbt. Sie öffnet sich im Scheitel wieder zu einer großen (im Außenbau beherrschend hervortretenden) Ovallaterne, durch deren 6 Bogenfenster mächtige Ströme von Oberlicht ins Innere dringen. Durch das eigentümliche Ineinanderschwingen der Räume wie auch die fein bewegte Wandbehandlung setzt die O-Partie der Kirche, von den kurvig geführten Stufen des Presbyteriums an, sich deutlich gegen das streng rechtwinklig gegliederte Langhaus ab und gibt sich als Werk des 18. Jh. zu erkennen.

Ausstattung. Im Chor und in der Sakristei hat Giacinto Diana aus Pozzuoli, Schüler Fr. de Muras und einer der letzten Pinselgewaltigen des neapolitan. Settecento (1730-1803), seine inspiriertesten Werke geschaffen. Die beiden gobelinhaft zartfarbigen Chorlailder (1768) behandeln das Leben des hl. Augustinus. Links die Taufe des 33jährigen durch St. Ambrosius, Bischof von Mailand, unter lebhafter Teilnahme eines zahlreichen himmlischen und irdischen Personals. Rechts der Traum des Heiligen vor seiner Bekehrung: Als vornehm gekleideter Jüngling, in der Pose eines ruhenden Hermes, sitzt der künftige Kirchenvater inmitten einer von empfindsamer Stimmung erfüllten Ruinenlandschaft. Während über ihm die Vision des Gottesstaates sich auftut, sinkt ringsum die Welt des Heidentums in den Staub: elegische Meditation über »Decline and Fall of the Roman Empire« hält der christl. Thematik die Waage. Eine verhüllte Frauengestalt, die anbetend zu der himmlischen Erscheinung aufschaut, ist wohl Augustins Mutter Monika, die in der Biographie des Heiligen eine so rührende Rolle spielt. Im Scheitel der Chorapsis, vor einer fensterdurchbrochenen Nische, 3 kolossale Marmorfiguren des 18. Jh.: der hl. Augustinus als Sieger über die Häresie, flankiert von den Allegorien des Glaubens und der Wohltätigkeit. — In der vom rechten Querschiff aus zugänglichen Sakristei zeigt Diana sich als souveräner Dekorateur. Die Eingangswand trägt ein vielfiguriges Historienbild von delikatester Farbigkeit (1776): König David zeigt dem jungen Salomon die für seinen Tempel bestimmten Schätze, ein üppiges Stilleben von Prunkgerät und kostbaren Stoffen; gegenüber am Altar eine Grablegung Christi (1773). — Ein weiteres Bild von Diana, Kalvarienberg (1763), findet sich in der 2. Seitenkapelle des Langhauses links.

Am 3. Langhauspfeiler links eine Holzskulptur, St. Joseph mit dem Jesuskind, von Giuseppe Picano (1771). Am gegenüberliegenden Pfeiler eine vorzügliche Marmormadonna, dem Francesco Laurana zugeschr., über und über mit Exvoto-Gaben behängt. Daneben eine schöne marmorne Kanzel von Vincenzo d’Agnolo (1570).

Die erhaltenen Überreste der alten Konventsgebäude an der S-Flanke der Kirche — ein barocker Kreuzgang und der große Kapitelsaal von 1300, mit 23 Kreuzrippengewölben auf 2 antiken Marmorsäulen mit prächtigen Blattkapitellen des 13. Jh. — gehören heute zu einer schwer zugänglichen Privatwohnung (Corso Umberto 174).

S. Agrippino (Via S. Agostino della Zecca, Ecke Via Vicaria Vecchia). Der Titel der Kirche wird mit einem neapolitan. Bischof des 2. Jh. in Verbindung gebracht. Die frühesten Baunachrichten stammen aus dem 13. Jh., doch scheint sich der alte Bestand im Verlaufe zahlreicher Restaurierungen (zuletzt 1870) vollständig verloren zu haben. Geblieben ist nur ein Paar geschnitzter Türflügel von einem toskanischen Meister (Antonello di Chellino?) aus der 2. Hälfte des Quattrocento. — Das Innere ist stets verschlossen; es enthält ein bedeutendes hölzernes Kruzifix (um 1530, kürzlich restaur.) und eine große Orgel von Tommaso de Martino (17. Jh.).

S. Andrea delle Dame (Piazzetta S. Andrea delle Dame bei S. Maria delle Grazie) gehört heute zur Universitäts-Augenklinik und wird von. dieser leider unter strengstem Verschluß gehalten.

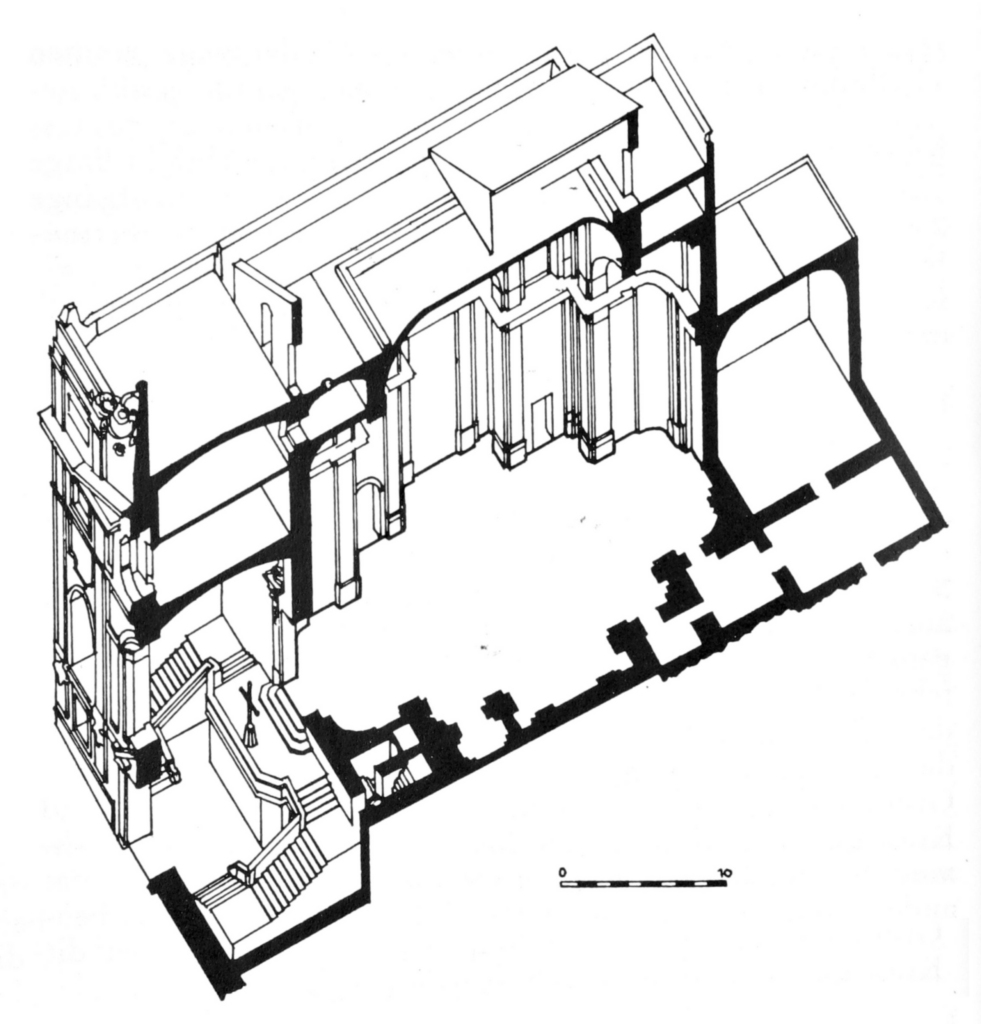

Der einschiffige Rechtecksaal mit zwei Pilasterordnungen und flacher Decke, zwischen 1585 und 1590 entstanden, gilt als erstes neapolitan. Werk des Theatinerarchitekten Francesco Grimaldi (s. S. 254), der sich in jenen Jahren allerdings in Rom aufhielt; die Bauausführung scheint in den Händen seines Ordensbruders Innocenzo Parascandolo gelegen zu haben. Holzdecke von 1761 mit Leinwandbild von Giacinto Diana (1792); Marmordekoration und Statuen (hll. Augustinus und Thomas von Villanova) von Bartolomeo Ghetti (1694); Majolikafußboden von Ignazio Giustiniani (1729); Wandfresken von Corenzio (1591/92); Altarbild (Andreas-Marter) von Filippo Criscuolo.

Sant'Agostino alla Zecca, Innen, Langhaus Richtung Presbyterium, Neapel.

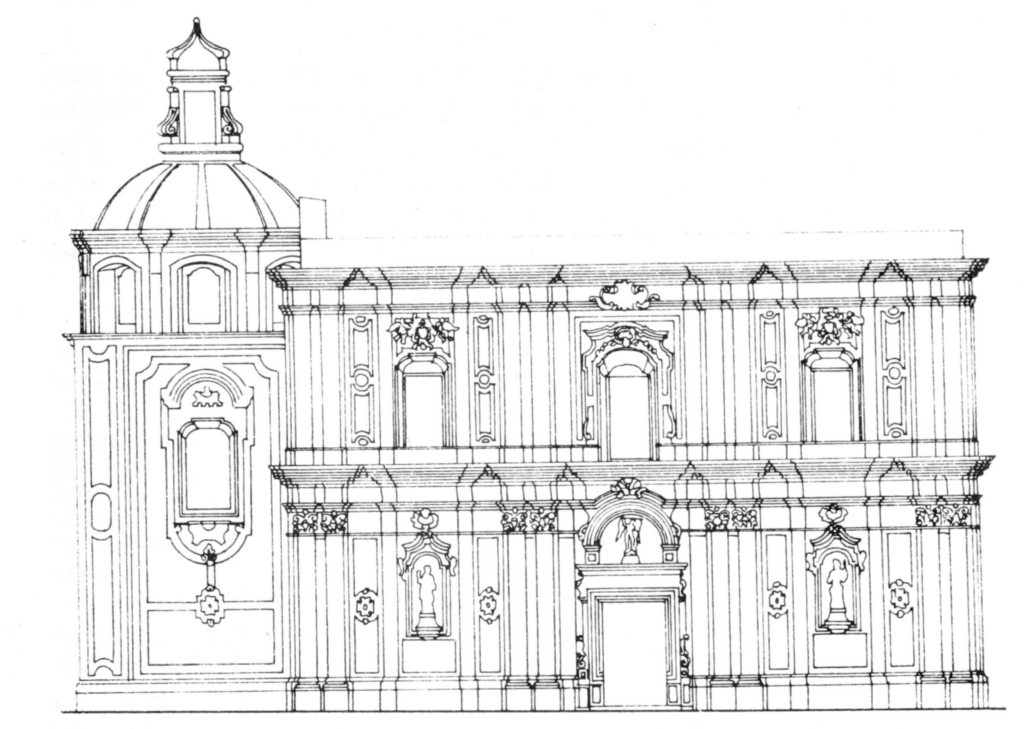

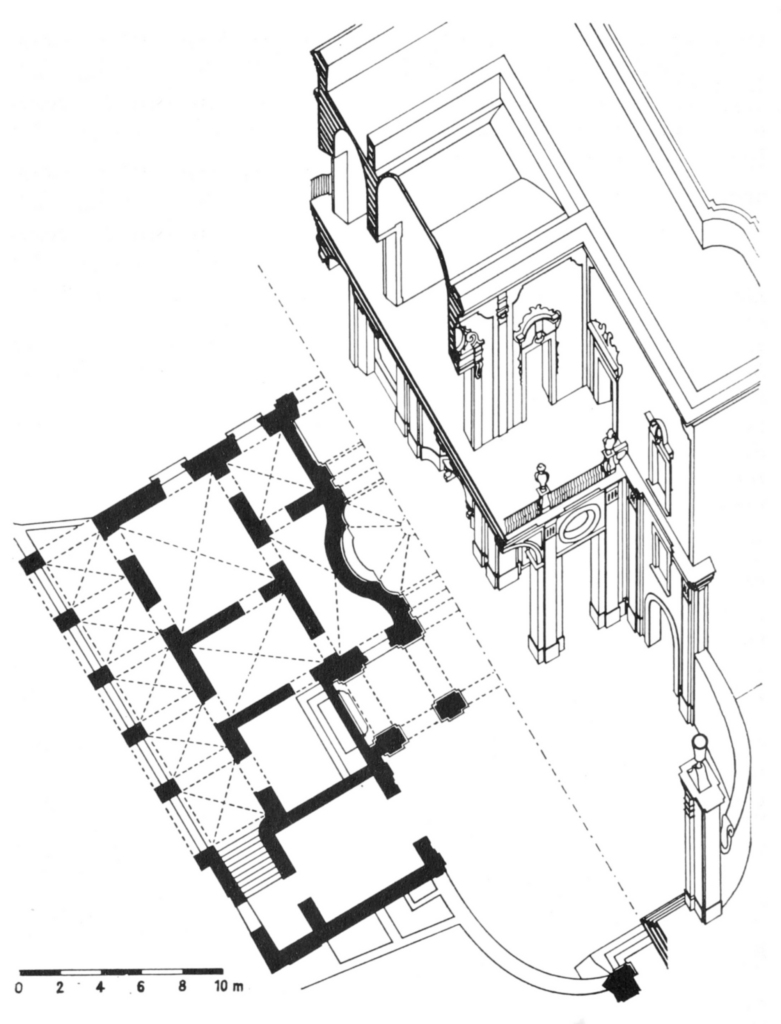

S. Angelo a Nilo (Cappella Brancaccio; im S0 der Piazza S. Domenico Maggiore, an der Ecke Via Mezzocannone/Via S. Biagio dei Librai)

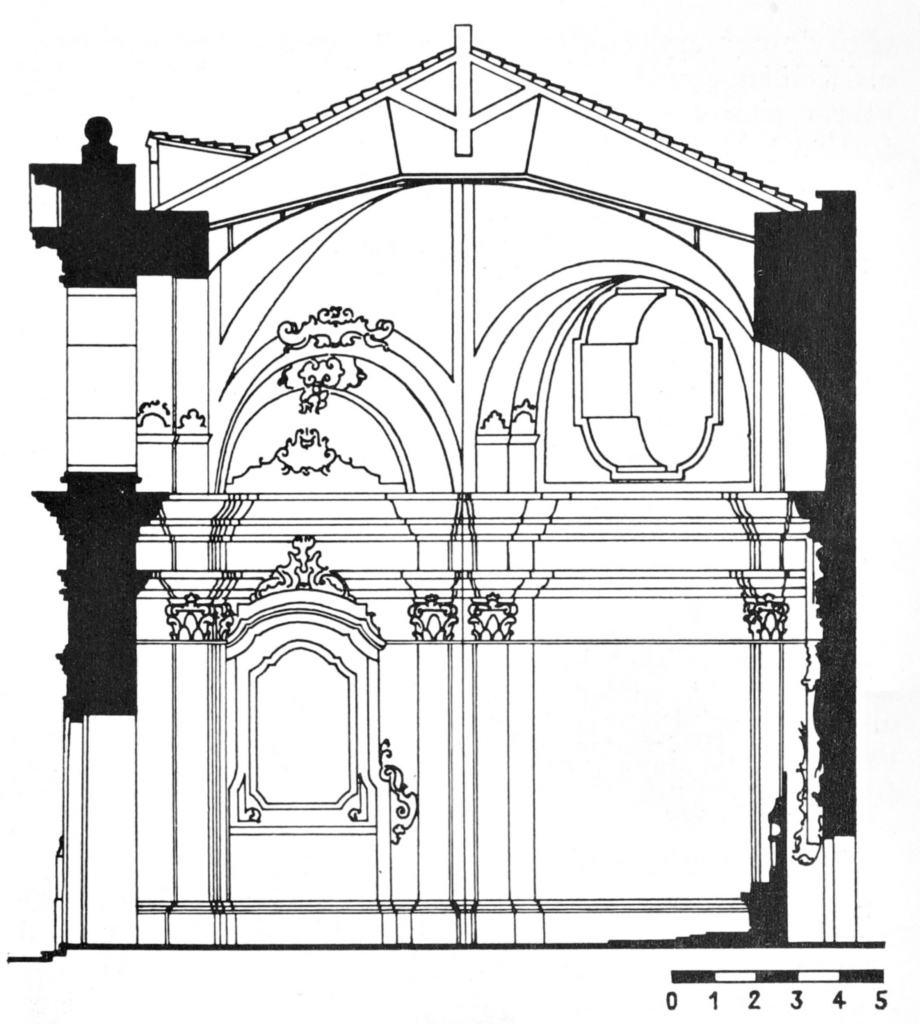

Der Name leitet sich von der Nil-Statue auf dem Largo Corpo di Napoli her (s. u.) und bezog sich ehemals auf das ganze Quartier. Die Stiftung des Kirchleins geht auf Rinaldo Brancaccio zurück, der als Angehöriger einer der ältesten Adelsfamilien der Stadt und Nobile del Seggio di Nido i. J. 1384 zum Kardinal erhoben wurde. 1428 war das Gebäude vollendet, aber noch nicht fertig ausgestattet. Heute sind vom Urbau nur noch die beiden Portale sichtbar: Der Haupteingang an der Via Mezzocannone zeigt noch die Formen der ausgehenden katalanischen Gotik; die nördl. Seitenpforte, mit der Statue des hl. Michael im Bogenfeld, scheint erst nach der Mitte des Quattrocento entstanden zu sein. Neuerdings hat man vermutet, der Bau des 14. Jh. habe nur das heutige Langhaus umfaßt; in der quadratischen überkuppelten Chorapsis steckt möglicherweise die im 12. Jh. erbaute Loggia des Seggio di Nido (vgl. S. 20), die gegen Ende des Quattrocento aufgegeben und danach der Kirche zugeschlagen wurde. 1709 unternahm Arcangelo Guglielmelli eine durchgreifende Restaurierung, die in den oberen Partien (Lichtgaden und Gewölbe, Chorkuppel) einem Neubau gleichkam; auch das Glockentürmchen zur Rechten der Eingangs-

fassade wurde aufgestockt. Eine weitere Restaurierung von 1845 scheint den Charakter des Außenbaus noch einmal in vielen Einzelheiten verändert zu haben.

S. Angelo a Nilo. Seitenansicht

S. Angelo a Nilo. Seitenansicht

Gleichwohl blieb der Gesamteindruck einer charakteristischen Architektur des neapolitan. Spätbarock erhalten, die mit ihrem kunstvoll abgestuften Felder- und Schichtensystem wie eine nach außen gewendete Innendekoration wirkt — während andererseits der Innenraum hier mit Säulen, Halbsäulen und Sprenggiebeln streng tektonische Formen zeigt.

Das Innere ist seit einigen Jahren eingerüstet und nicht öffentlich zugänglich; ein Seitenweg durch den Hof des Grundstücks Vico Donnaromita 15 (hinter der Apsis der Kirche) läßt sich vermittels eines Trinkgelds an den dortigen Portier erschließen.

In der Kapelle zur Rechten des Hochaltars findet man das Grabmonument des Kardinals Rinaldo Brancaccio (Tafel S. 32), das schönste Ouattrocento-Grab von Neapel. Es entstand in der von Donatello und Michelozzo gemeinsam betriebenen Bildhauerwerkstatt in Pisa. 1427, im Todesjahr des Kardinals, war es bereits in Arbeit; 1428 wurde es fertiggestellt und nach Neapel verschifft.

Der Typus des Baldachingrabes mit dem von Tugendkaryatiden getragenen Sarkophag, auf dem in vorhanggeschmückter Kammer der Tote liegt, ist immer noch der des Trecento (Tino di Camaino — vgl. S. Maria Donnaregina, S. Chiara); und doch hat die Sprache der Formen sich wie mit einem Schlage verwandelt. Die Front des Baldachins ruht auf 2 zierlichen Kompositsäulen, die Rückseite aber auf flachen, nur optisch noch, »tragenden« Wandpilastern, die den scheinhaft-idealen Charakter des klassischen Stützapparates anschaulich machen. Zur »Ordnung« gehört das zarte und schmale, doch regelrecht aus 3 Teilen gebildete Horizontalgebälk; erst über ihm darf sich der Bogen erheben, ein vollkommener Halbkreis, eingespannt zwischen Doppelpilaster wie in der (später ausgeführten) Fassade der Florentiner Pazzi-Kapelle. Die sonderbar steile Proportionierung des Ganzen, die auf den ersten Blick wie nachlebende Gotik anmutet, gehört in Wahrheit zu den entscheidenden Stilmerkmalen der Frührenaissance; sie entspricht dem Entflechten der Richtungsimpulse — keine horizontalen Unterbrechungen im Bereich der Stützen, aber auch kein Vertikalauftrieb mehr in der Bogenzone —‚ das der Einzelform erst ihre volle Eigenbedeutung zurückgibt. Stracks aufgerichtet, zugleich aber völlig unabhängig von übergreifenden Linienbezügen stehen die Säulen da und gewähren so auch der Plastik des Grabmals neuen Atemraum.

Dies zeigt sich sogleich in Gestik und Haltung wie auch im differenziert realistischen Faltenstil der Figuren. Die 3 Tugenden — nicht mehr durch einzelne Attribute spezifiziert, um so deutlicher aber als lebendige Individuen voneinander abgesetzt — haben sich von ihren Pfeilern emanzipiert und halten den Sarg mit über die Schultern gelegten Tragstangen. In den beiden äußeren Figuren scheint das got. Standmotiv (S-Schwingung, vorgetriebene Leibesmitte) nachzuwirken. Die mittlere dagegen regt sich frei und selbständig; ihre Kopfhaltung ist von antiker Würde (die Finger der rechten Hand sind ergänzt). Aus den vorhanghaltenden Engeln der Totenkammer sind flügellose, klassisch gewandete jünglingsgestalten geworden; zwischen ihnen die Inschrifttafel in klarer und edler Antiqua. Das im Halbdunkel liegende Bogenfeld zeigt eine Muttergottes mit stehendem Christuskind zwischen St. Peter und Michael. Im Tympanon erst wird das traditionelle Weltgerichtsthema angedeutet: Christus mit dem aufgeschlagenen Buch, flankiert von 2 Posaunenengeln.

Schwierigkeiten bereitet noch immer die Zuschreibungsfrage. Während die Architektur wohl ohne Einschränkung auf Michelozzo zurückgeführt werden kann, müssen die Skulpturen zwischen Michelozzo, Donatello und dem Werkstattgehilfen Pagno di Lapo Portigiani aufgeteilt werden. Eine Mitwirkung Donatellos ist bei der mittleren Karyatide, dem rechten Vorhanghalter, v. a. aber bei dem außerordentlich schönen, viell. einer Totenmaske nachgebildeten Porträtkopf des Kardinals vermutet worden; als sicheres Werk des großen Florentiners kann das Assunta-Relief an der

Vorderseite des Sarkophags gelten, ein klassisches Beispiel jener Technik des »relievo schiacciato« (»zusammengedrücktes« oder abgeplattetes Flachrelief), mit der Donatello revolutionierend in die Geschichte der Gattung eingriff. Durch feinste Abstufung aller Valeurs bis hinab zur flüchtigen Ritzzeichnung (etwa bei dem rechts unten in den Wolken herumpaddelnden Engelchen) entsteht ein zusammenhängendes Flächenbild von unvergleichlicher atmosphärischer Durchsichtigkeit; der Eindruck der Tiefe wird, statt durch reales Volumen, durch rein zeichnerisch aufgefaßte Verkürzungen von oftmals schockierender Drastik wiedergegeben. Aber auch inhaltlich zeigt das Werk ungewöhnliche Züge. Im Bilde der in den Himmel aufgenommenen Maria (an der Stelle des leidenden, toten oder auferstehenden Christus) scheint ein neues und heiteres, der himmlischen Gnade gewisses Selbstvertrauen sich auszusprechen. Ergreifend die von Masaccios Naturalismus inspirierte Darstellung der Gottesmutter als einer alten Frau, die, auf einem gewöhnlichen, irdischen Stuhle sitzend, in stummem Glück die Hände zusammenlegt; ringsum strudelt ein Reigen athletisch gebildeter Engelsfiguren, in deren ausgelassene Freudenbekundungen sich Züge von mänadischer Wildheit mischen.

Donatello und Michelozzo, Grabmal des Kardinals Rinaldo Brancaccio, 1423-1428, Neapel, S. Angelo a Nilo.

Weitere Ausstattung: An der Kapellenrüdswand zu seiten des Rinaldo-Grabes 2 Goldgrundtafeln vom Anfang des 16. Jh., St. Michael und St. Andreas; an der einen Schmalwand das Grabmal des 1483 verstorbenen Kriegsmannes Pietro Brancaccio von Jacopo della Pila. — Am Hochaltar nochmals der Erzengel Michael von Marco Pino; links daneben das Grabmonument der Kardinäle Stefano und Francesco Brancaccio von Bartolomeo und Pietro Ghetti.

Ein Wahrzeichen des alten Neapel ist der legendenumwobene Corpo di Napoli, eine auf dem angrenzenden Plätzchen aufgestellte Figur des Nils in Form eines Flußgottes mit Sphinx und Füllhorn. Sie gilt als Kultbild der alexandrinischen Gemeinde der antiken Neapolis, die hier ihren Sitz gehabt haben soll, geriet später unter die Erde, wurde im Mittelalter beim Ausheben der Fundamente des »Seggio« wiederaufgefunden und in eine Ecke der Loggia eingemauert. 1657 erhielt sie ihren heutigen Sockel und einen neuen Kopf anstelle des verlorengegangenen alten. Ihr Gegenstück war die Capa di Napoli, vulgo »Donna Marianna«‚ ein antiker weiblicher Kolossalkopf, der vom Ende des 16. Jh. bis zum 2. Weltkrieg vor S. Eligio stand und als angeblicher Überrest einer Statue der Sirene Parthenope abergläubische Verehrung genoß (s. S. 298).

S. Angelo a Segno (Via dei Tribunali 46), angebl. nach einer wunderbaren Erscheinung des Erzengels Michael genannt, ist eine Gründung des

1. Jahrtausends, doch haben unaufhörliche Restaurierungen (zuletzt 1825) den alten Bestand vollständig aufgezehrt; heute präsentiert sich das Innere als einfacher tonnengewölbter Saalraum mit hübscher klassizist. Stuckdekoration und farbig glasiertem Majolikafußboden. Dafür enthält die 1. Seitenkapelle rechts ein bedeutendes Werk von Simon Vouet, Darstellung Christi im Tempel (1623). Am Hochaltar ein hl. Michael, Goldgrundtafel aus dem 15. Jh.

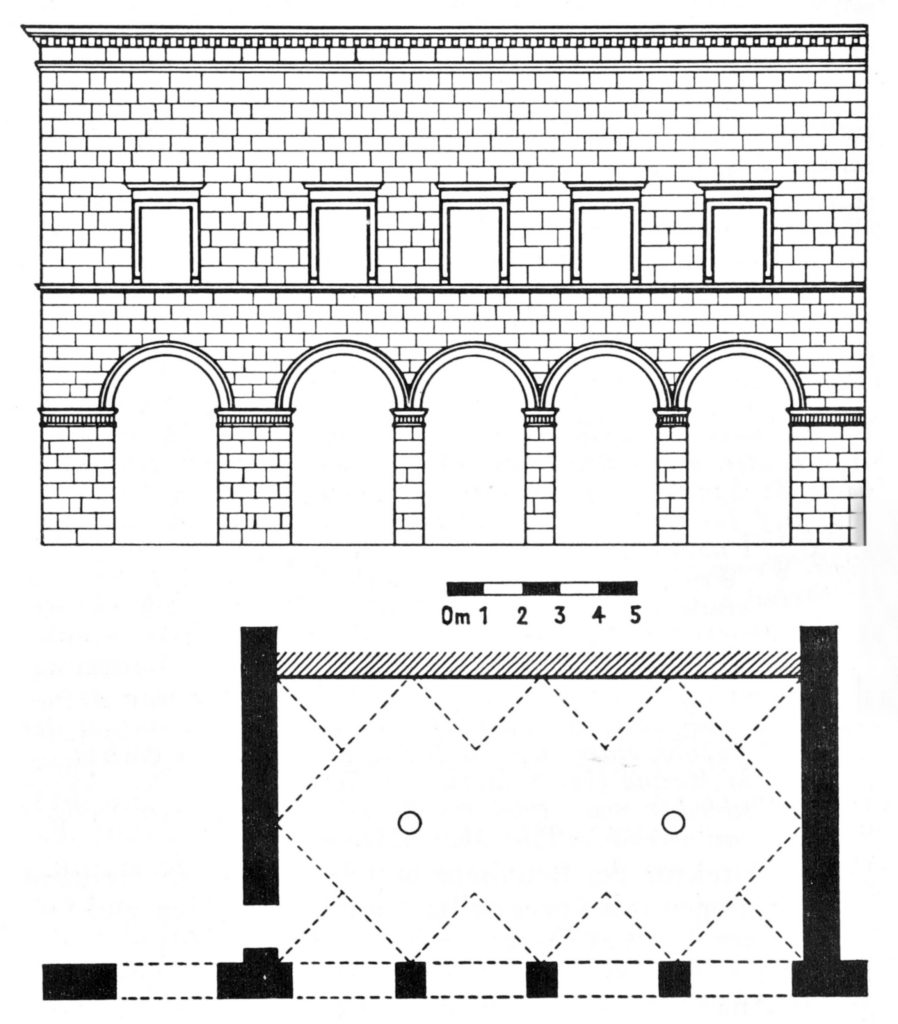

Gegenüber ein pittoresker Markt unter einer Serie von Portiken, deren Ursprung sich bis ins 14. Jh. zurückverfolgen läßt. Der älteste Teil (Nr. 339) gehört zum Palazzo dell’Imperatore di Costantinopoli, erb. von Philipp von Anjou, einem Bruder Roberts d. Weisen, der den Titel eines Kaisers von Konstantinopel führte (+ 1347); auch das spitzbogige Eingangsportal hat sich erhalten.

S. Anna dei Lombardi (Chiesa di Montoliveto; an der Piazza Montoliveto zwischen Carità und Trinità Maggiore)

Die Kirche zählt zu den Hauptmonumenten der Stadt und kann dank ihrer wohlerhaltenen Familienkapellen als ein wahres Museum der neapolitan. wie auch der toskanischen und oberitalien. Renaissance-Skulptur und -Dekoration betrachtet werden.

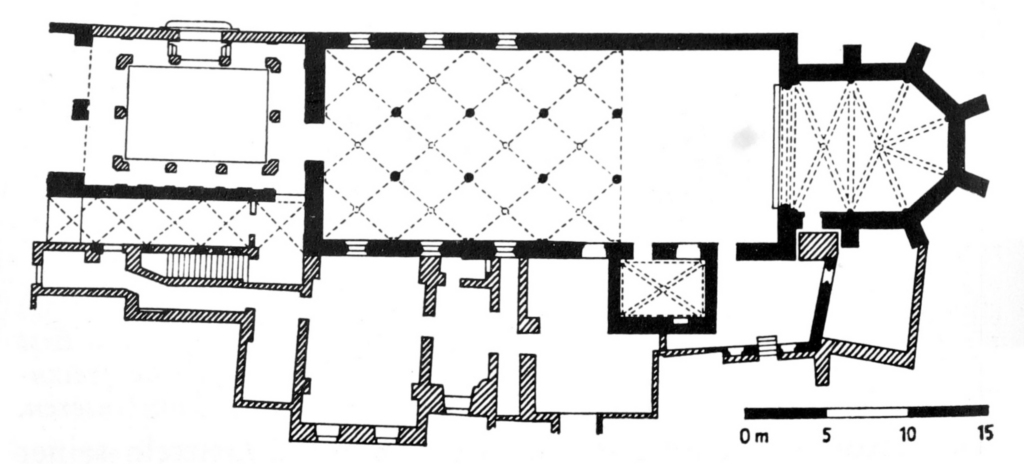

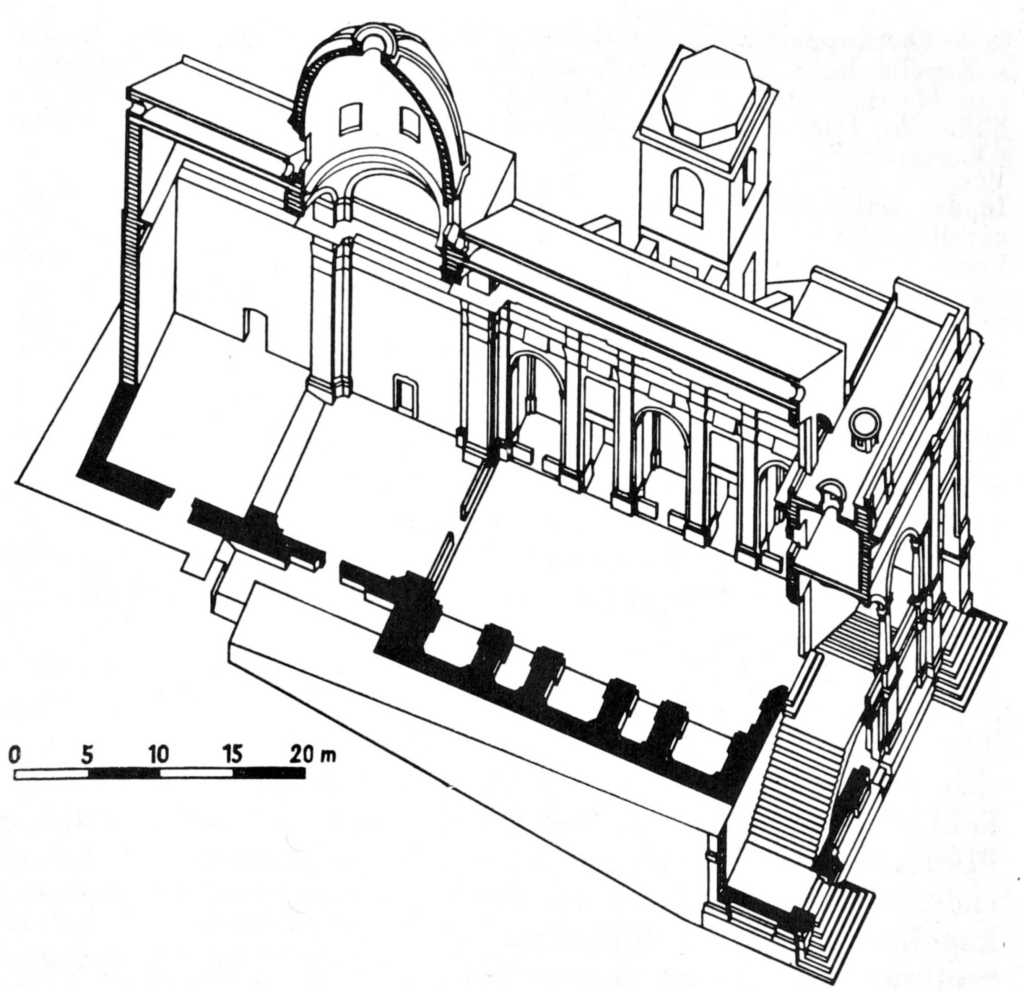

1408 beschloß Gurello Origlia‚ der treueste Gefolgsmann König Ladislaus’ von Anjou-Durazzo, dem im Kloster von Montoliveto bei Siena beheimateten Olivetanerorden eine neapolitan. Niederlassung zu stiften. Nachdem ein geeigneter Baugrund gefunden war, erfolgte 1411 die feierliche Grundsteinlegung. Das Gebäude lag damals noch vor den Mauern der Stadt; erst 1499 zog Federico von Aragon einen neuen Mauerring, dem ein Teil des Klostergartens zum Opfer fiel. 1805 ging das Gebäude in den Besitz der Bruderschaft der Lombarden über, deren in der Nähe gelegene eigene Kirche S. Anna kurz zuvor durch ein Erdbeben zerstört werden war. — Die Kirche des 15. Jh., ein einfacher Saalbau mit Seitenkapellen und Rechteckchor, wurde im Lauf der Jahrhunderte durch zahlreiche Um- und Anbauten erweitert und verändert; schwere Bombenschäden während des 2. Weltkrieges, die u. a. die Vorhalle und ihre Seitenkapellen betrafen, gaben Anlaß zu einer durchgreifenden Wiederherstellung.

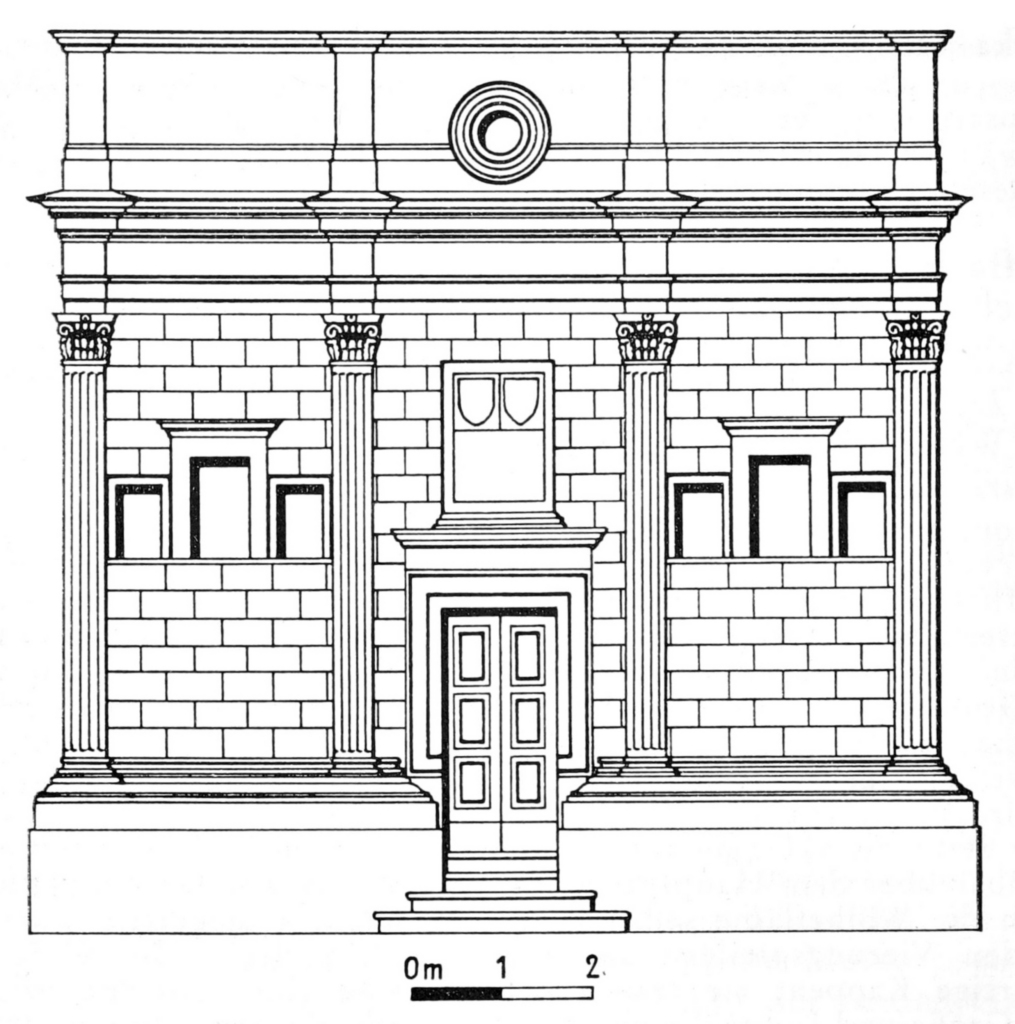

Die schmucklose Quaderwand der Fassade faßt eine dem Mittelschiff vorgelagerte Eingangshalle und 2 seitlich vortretende Nebenkapellen zusammen. Der weitgespannte Flachbogen des Mittelteils zeigt noch die urspr. katalanisch got. Profilierung; die Seitenkapellen sind durch Risalite mit reiner Frührenaissance-Dekoration (Giebel, Augen- und Rundbogenfenster) markiert. Die der Via Montoliveto zugekehrte Längswand enthält weitere Überreste der got. Architektur des Gründungsbaus (Spitzbogenfenster).

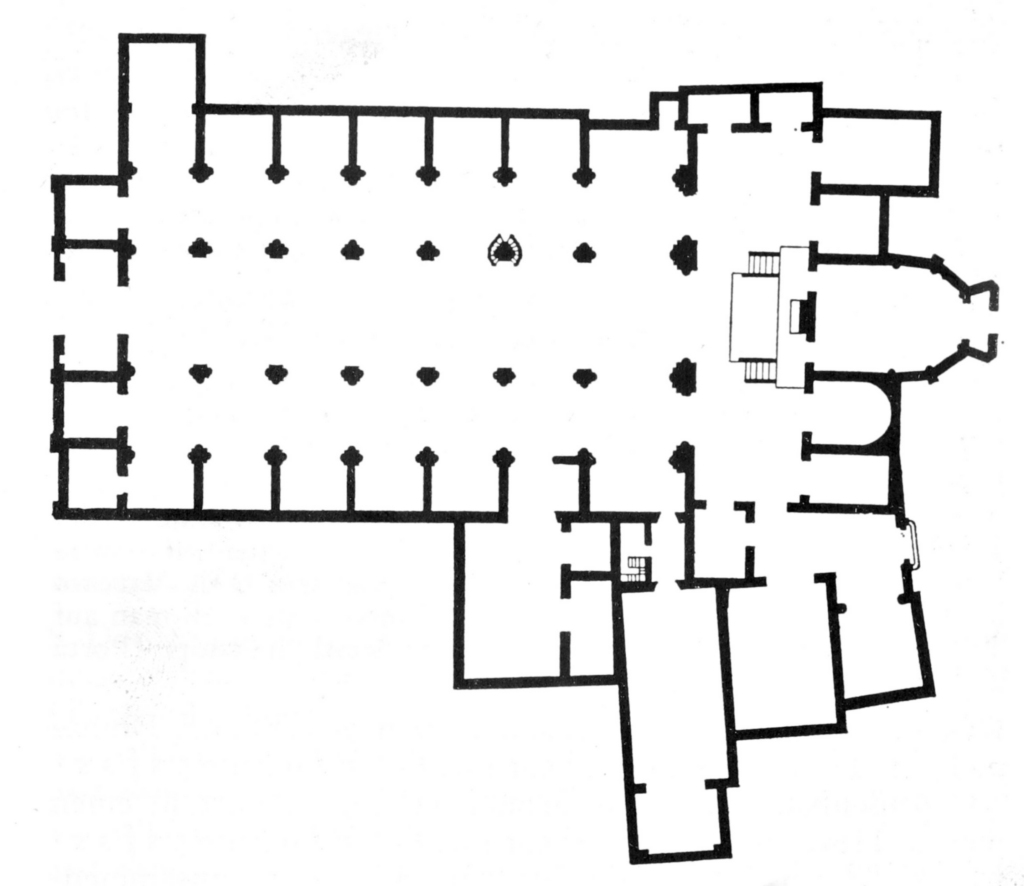

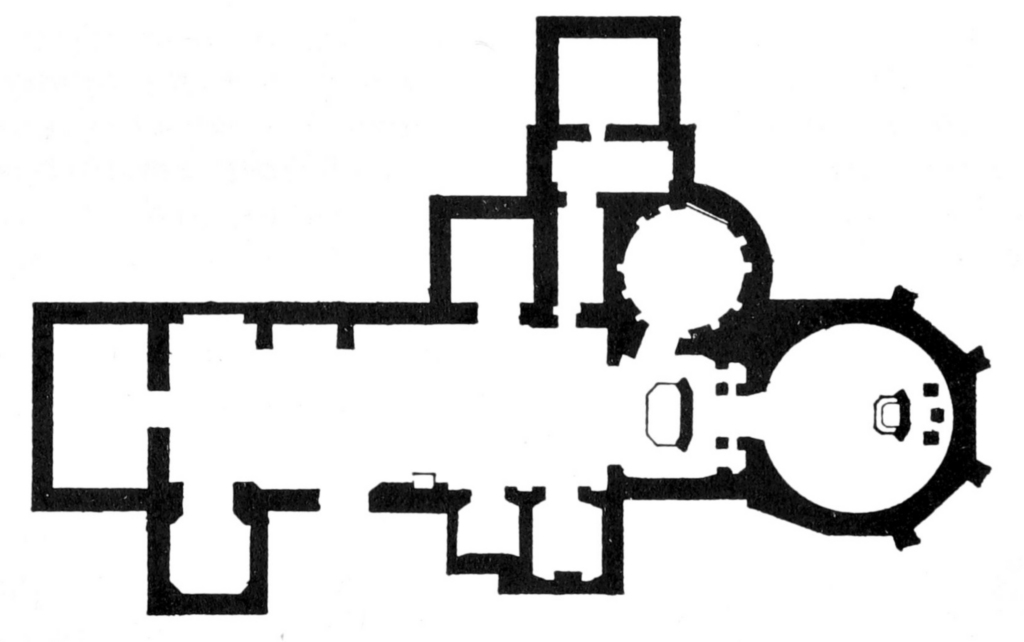

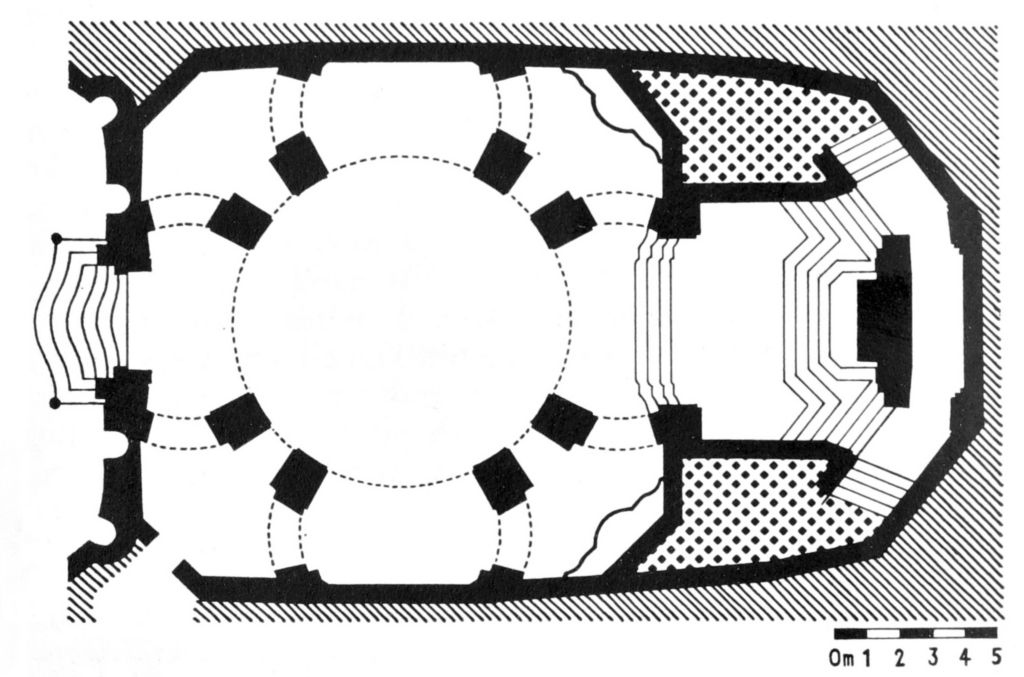

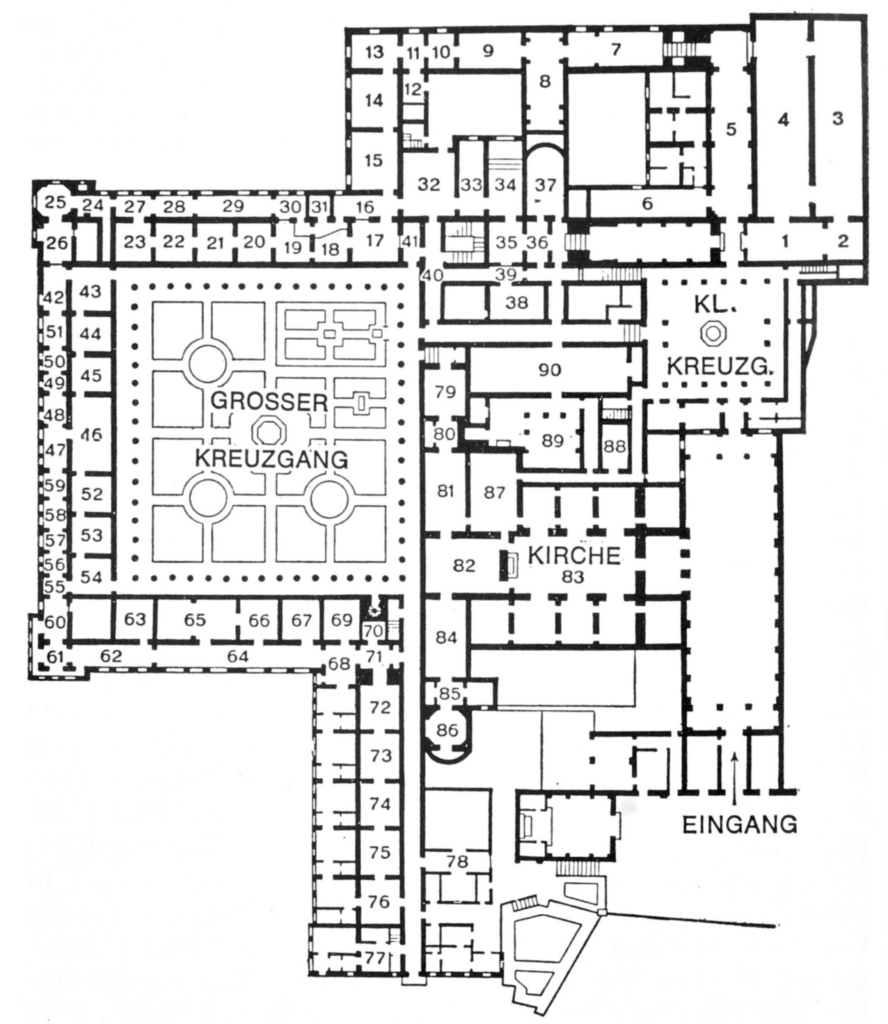

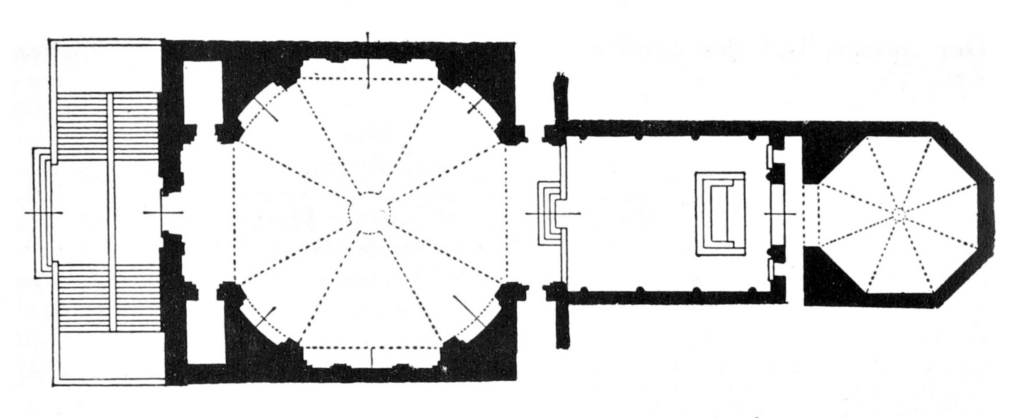

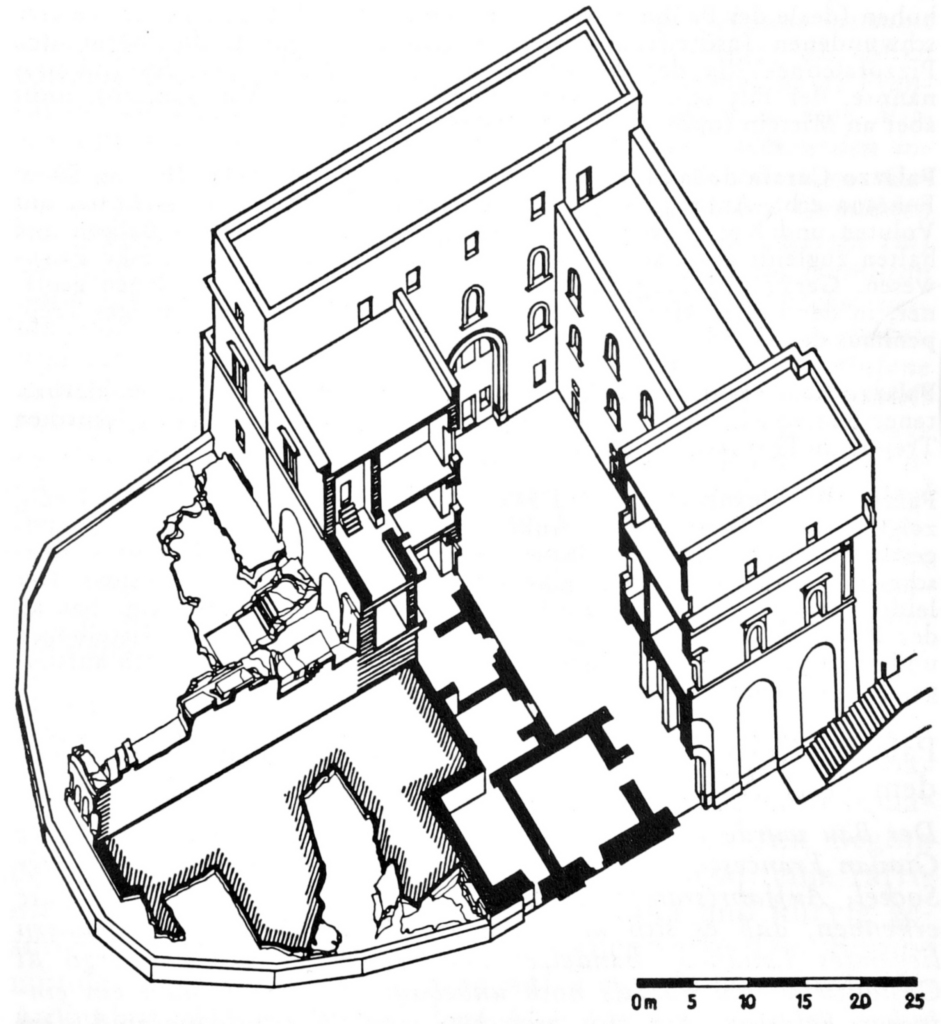

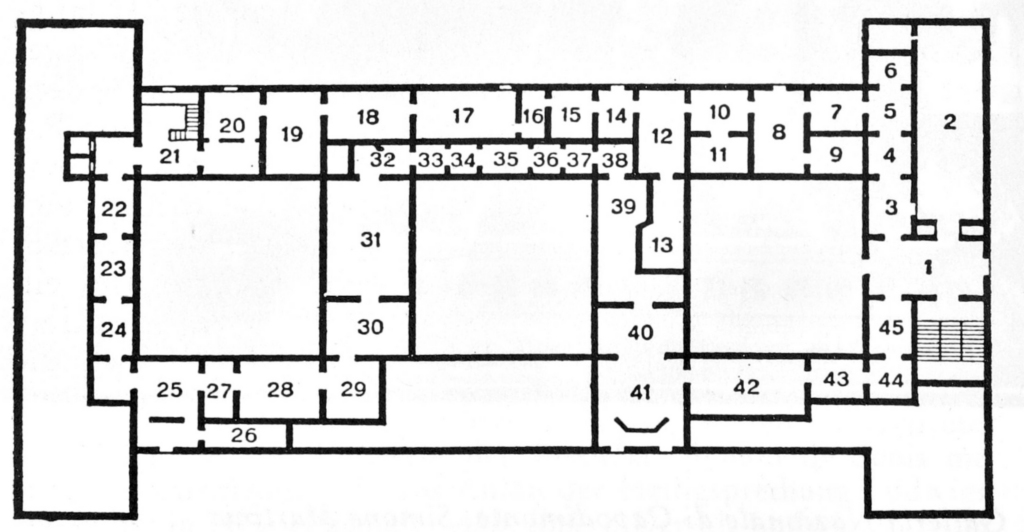

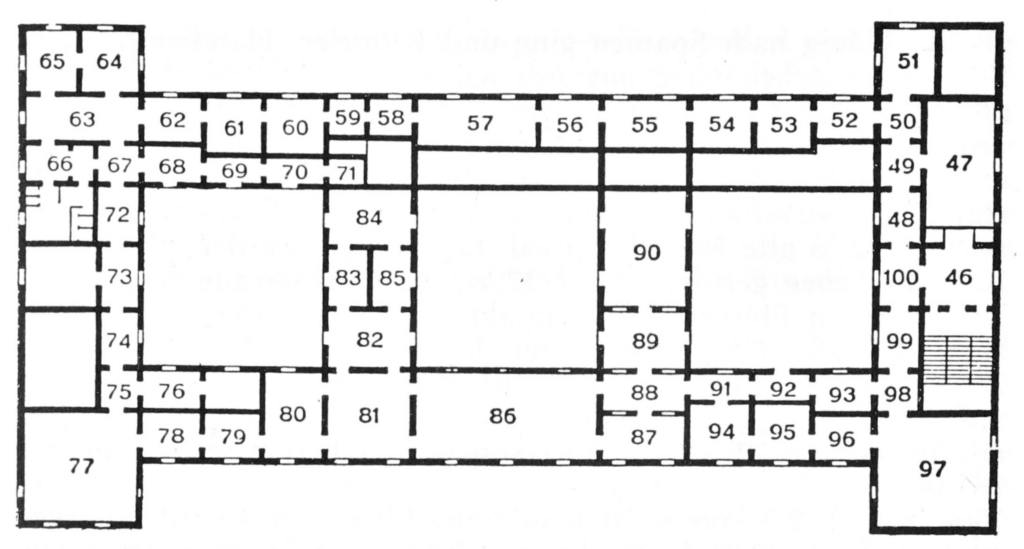

S. Anna dei Lombardi, Grundriß

S. Anna dei Lombardi, Grundriß

Der Innenraum der Quattrocento-Kirche ist nur noch in seinen Umrissen wahrzunehmen; das architektonische Detail entstammt durchweg späteren Veränderungen. Originale Frührenaissance-Architektur findet sich in den wohl in den 70er Jahren des 15. Jh. erbauten Kapellen Piccolomini (links) und Mastrogiudice (rechts) zu seiten der Vorhalle (erreichbar durch die jeweils 1. Langhauskapelle links und rechts). Es sind quadratische Kuppelräurne von brunelleschianischem Typus, in allen Einzelheiten der Grabkapelle des Kardinals von Portugal in S. Miniato al Monte in Florenz (wahrscheinl. von Antonio Rossellino, 1460-66) nachgebildet. Freilich ist die Qualität der Steinmetzarbeit geringer, die Profilierung dünner und schwächlicher, überdies z. T. durch spätere Restaurierungen entstellt. Ein prinzipielles Mißverständnis tritt in der Behandlung der Ecken zutage: Der hälftig geknickte Pilaster des Vorbildbaus (abgeleitet von Brunelleschis Sagrestia Vecchia) ist in der Cappella Mastrogiudice so weit in die Breite gezogen, daß der Eindruck zweier miteinander verwachsener Vollpilaster entsteht; in der Cappella Piccolomini sind daraus 2 Einzelpilaster von nunmehr ganz unklassisch hoher und schmaler Proportionierung geworden. Eine verbesserte und bereicherte Lösung — korrekt halbierte Eckpilaster, von Vollpilastern begleitet —, bringt die Cappella Tolosa (hinter der letzten

Langhauskapelle links), angebl. von dem seit 1487 in Neapel tätigen Giuliano da Maiano, dessen beglaubigte Werke allerdings eine ganz andere Handschrift zeigen. Die Proportionen der Ordnung auch hier überschlank, obwohl untergeschobene Piedestale das Schlimmste verhüten; bemerkenswert die Behandlung der Kuppel: Über etwas gedrückten (segmentförm-igen) Lünettenbögen mit Rundfenstern schwebt eine in 8 Sektoren geteilte Kalotte, die deutlich an den Effekt Brunelleschischer Rippentechnik (Melonen- oder Schirmkuppel) erinnert; die tonnengewölbte quadratische Apsis bringt einen weiteren Nachklang Brunelleschis (Sagrestia Vecchia). Auf die Freskodekoration kommen wir unten zurück (S. 46).

Gennaro Sacco, Capella Piccolomini. Innenansicht, 1470/1475, Neapel, S. Anna dei Lombardi.

Gennaro Sacco, Capella Piccolomini. Innenansicht, 1470/1475, Neapel, S. Anna dei Lombardi.

Ausstattung

Vorhalle: Rechts vom Eingang das im Kriege beschädigte und aus Fragmenten neu zusammengesetzte Grabmal des Architekten Domenico Fontana, geboren in Melide bei Lugano 1543, verstorben zu Neapel 1607, nachdem er Rom beim Tode seines päpstlichen Gönners Sixtus V. (1590) fluchtartig hatte verlassen müssen.

Vergeblich versuchte er später an der Stätte seines großen Ruhmes wieder Fuß zu fassen. Das Bildnis zeigt den Toten in der Tracht eines Edelmannes, anspielend auf die ihm von Papst Sixtus verliehene Ritterwürde; die 1627 von seinen Söhnen verfaßte Grabinschrift nennt zuerst jene ingeniöse Tat, die Fontana in den Augen seiner Zeitgenossen unsterblich machte: die Wiederaufstellung der röm. Obelisken; viell. nicht zufällig ähneln die Löwen unter dem Sarkophag den bronzenen Trägern des Obelisken auf dem Petersplatz. — Das modern gerahmte Eingangsportal hat noch seine alten hölzernen Türflügel mit prächtigen Schnitzereien von Fra Giovanni da Verona (1510), dem Meister des weiter unten zu besprechenden Schrankwerks der Sakristei. Wer für den Reiz dieses Stils überhaupt empfänglich ist, wird solche Hochrenaissance-Dekorationen zu den reinsten Genüssen zählen, die Neapel zu bieten hat; »das von massenhaften Barockbauten ermüdete Auge«, schrieb Jacob Burckhardt, »sucht sie mit einer wahren Begier auf«.

Langhaus, Mittelschiff: Die alte, im 19. Jh. übermalte Kassettendecke wird derzeit restauriert. Zwischen den Hochschiffenstern wurden 1720 zehn Leinwandbilder von Gabriele de Sabato angebracht (Ereignisse aus dem Leben des hl. Bernardo Tolomei, des Gründers des Olivetanerordens); über der Vorhalle ein gewaltiger Orgelprospekt von Cesare Caterinozzi da Subiaco (1697) mit Dekorationen von Alessandro Fabro (18. Jh.).

Darunter, an der inneren Eingangswand, 2 Marienaltäre, benannt nach den Stifterfarnilien del Pezzo und Liguoro (Ligorio), charakteristische Exemplare der in Neapel besonders beliebten Gattung

des rein plastisch behandelten Wandaltars. Der erstere, zur Linken des Eintretenden, wurde 1524 bei Girolamo Santacroce in Auftrag gegeben, einem neapolitan. Bildhauer, dessen kurzes Leben (ca. 1502-37) genügte, ihm bei seinen Zeitgenossen höchsten Ruhm zu sichern. Sein Werdegang liegt im Dunkel; wir wissen nur, daß er 1520 zusammen mit Raffaele da Montelupo in Carrara gearbeitet hat; für die Bildung seines Stils scheint der Einfluß Tommaso Malvitos und v. a. Benedettos da Maiano von Wichtigkeit. Der architektonische Aufbau unseres Altars zeigt eine Art von Triumphbogenschema, wie es zu Beginn des Jahrhunderts von Andrea Sansovino für Grabmäler entwickelt worden war (Rom, S. Maria del Popolo). In der Mittelnische die Statue der Madonna, eine der besten Figuren dieses hochbegabten Bildhauers, im Typus wie in den Einzelheiten (Gesicht) stark von florentinischen Vorbildern geprägt. Das entzückend lebendige Kind steht mit einem Bein auf einem Postament, mit dem anderen tritt es hinüber auf den vorgestellten linken Oberschenkel der Mutter, dessen auffallend wuchtige Drapierung den sanften Linienfluß des Ganzen jäh unterbricht. Das gleiche Kontrastmotiv kehrt wieder in den flankierenden Halbrelieffiguren Johannes’ d. T. und des hl. Petrus. Das Paliotto-Relief mit Petri wunderbarem Fischzug zeigt Santacroce nicht nur als Anhänger einer souverän beherrschten »schiacciato«-Technik (s. S. 40), sondern erweist ihn zugleich als Meister dramatisch zugespitzter Erzählkunst; die Konzentration der Handlung auf 3 groß aufgefaßte Figuren zeugt von tiefem Verständnis der Ideen der röm. Hochrenaissance (Raffaels Teppichkartons). Das dekorative Beiwerk ist zart und fein in der Ausführung, dabei durchweg von großer Erfindung; besonders schön die unverkennbar weiblichen Engel in den Zwickeln über der Mittelnische sowie die nur handspannengroßen, doch überaus monumentalen Evangelistenreliefs der Säulensockel.

Der 1532 datierte Liguoro-Altar, rechts vom Eingang, stammt von Giovanni da Nola, der 1488 in Mirigliano (oder Merliano) bei Nola zur Welt kam, bei dem Holzschnitzer Pietro Belverte in die Lehre ging und bis zu seinem Tode (1558) in Neapel tätig war. Er bildet in jeder Beziehung das genaue Gegenstück zu dem Werk Santacroces; wie weit er hinter seinem Vorbild (urspr. viell. Konkurrenzstück) zurückbleibt — auch wo er dieses direkt kopiert —, wird jeder aufmerksame Betrachter sich klarmachen können. Johannes d. T. erscheint hier als Knabe zu Füßen der Madonna; in den Seitenfeldern stehen Andreas und Hieronymus, im Paliotto wird eine Wundertat des hl. Franz von Paola geschildert, der von einem Erdrutsch verschüttete Pilger befreit.

Langhauskapellen, linke Seite: 1., Cappella Piccolomini oder del Presepe. Im Vorraum eine auf der Grenze zwischen Relief und Freiplastik stehende Kreuzigungsdarstellung (Maria Magdalena als Rückenfigur, jedoch mit vollkommen ausgearbeitetem Gesicht) von Giulio Mazzoni aus Piacenza, dem

Meister der berühmten Stuckdekorationen im Palazzo Spada zu Rom. An der rechten Wand ein interessantes Triptychon mit der Himmelfahrt Christi und den hll. Sebastian und Nikolaus von Bari, von dem aus Palermo gebürtigen, katalanisch-niederländisch beeinflußten Riccardo Quartararo (um 1490).